La Misión 2024: La carrera más dura de mi vida

Después de estar tres días casi todo el tiempo en cama, el dolor en el gemelo empezó a permitirme cierta independencia. Hasta ahora solo podía ir hasta el baño, con muchísima dificultad. Intenté trabajar un poco, sentado en el escritorio, pero la gravedad llevaba sangre al desgarro, y el edema me petrificaba la pierna. La punta de los dedos del pie lanzaban chispazos de dolor, y de a ratos tenía que volver a acostarme. Si me tenía que retorcer del dolor, que al menos fuese en posición horizontal.

«Flor de desgarro te hiciste», me dijo el traumatólogo después de ver la ecografía. El edema no es otra cosa que sangre, y es una mancha tan grande que no deja ver exactamente dónde se rompió el músculo. Le pregunté si iba a poder correr Patagonia Run en un mes y, mientras negaba con la cabeza, sentenció: «No vas a llegar». Pero de algún modo lo convencí de que podía ir a kinesiología todos los días, más bici, elongar, caminata, y después hacer los 70 km tranquilo (y saltando en un pie). ¿Quién sabe? Al final, dejó entrever la posibilidad de que, con algo de suerte, llegaba.

¿Cómo fue que llegué a romperme un músculo en carrera? ¿Y por qué tuve que llegar a esta instancia?

Semana 52, el blog que nos convoca, empezó en 2010. Solía tener actividad diaria y fue testigo de muchos desafíos y desarrollos físicos y mentales. Hice la crónica de mis primeros 42 km (10/10/10, en Buenos Aires), mi primer ultramaratón (08/12/11, en Yaboty), y las dos veces que corrí 246 km en menos de 36 horas: El Spartathlon (26/09/2014, entre Atenas y Esparta) y el Ultra Desafío (16/11/2019, entre Buenos Aires y San Nicolás).

Pero no todos fueron triunfos. Semana 52 también narró abandonos, como La Misión en 2012, cuando intenté hacer 160 km en las montañas de Villa La Angostura y abandoné unos 50 km antes de llegar a la meta. Fue una de las experiencias más agotadoras de mi vida, por lo que se volvió una cuenta pendiente que algún día iba a tener que repetir. ¿Por qué querer volver a eso? Cuando escribí la crónica de esa carrera, dividida en tres partes (Parte 1, Parte 2 y Parte 3), cerré con una frase que lo explica un poco: «¿Qué sería de la vida sin objetivos que cumplir?». Ya en ese momento, a horas de no haberlo logrado, sabía que iba a volver a intentarlo.

Siempre me gustaron las coincidencias numerológicas y lo cíclico. En La Misión 2012, que largó el 12/12, tenía el número de corredor 12, y un retraso por mal clima hizo que arrancáramos a las 12. Abandoné en el km 112. Y 12 años después, decidí volver a La Misión por la revancha. En esta nueva edición me tocó el dorsal número 300, algo que me encantó porque me remitió a los guerreros espartanos que protegían a Leónidas y retrasaron valientemente a los persas en la Batalla de las Termópilas. También remite, de algún modo no tan directo, al Spartathlon griego, la madre de todas las carreras.

Si este intento de revancha me tomó 12 años es por una simple razón: estoy vislumbrando mi fragilidad como atleta. Tantos años de ultramaratones empezaron a hacer mella en mi cuerpo. Un día me diagnosticaron metatarso vencido en el pie izquierdo, algo doloroso e irreversible. Solo necesito correr 90 minutos o entrenar dos días seguidos para que me empiece a doler. También está el edema en la cadera, algo que nunca termina de curarse. Estas molestias son incompatibles con correr horas y horas. Después de hacer 24 horas en pista (Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero), carrera en la que alcancé las 100 millas, le prometí a mi esposa que me retiraba de las ultramaratones. No me lo pidió, y no me creyó. Pero realmente quiero dejar de lado las competencias donde termino arruinado. Con cada ultra, algo se rompe en mi cuerpo y no se recupera del todo.

Entonces, esa es mi simple razón. Siento que tengo fecha de vencimiento. Puedo seguir corriendo, incluso hacer maratones y carreras de aventura, pero esos desafíos que duran días y llevan al físico a su límite están empezando a volverse cada vez más inalcanzables.

Antes de mi eventual retiro y de que mi cuerpo no pudiese estar al nivel de una ultra de montaña de 160 km, me anoté en La Misión 2024. Pagué por adelantado, tanto la inscripción como el hospedaje. Canjeé algunas millas para el pasaje y me empecé a enfocar en ese objetivo. Santy, mi entrenador en Actitud Deportiva, me propuso un esquema de entrenamiento distinto al que venía manejando, porque tenía poco margen para prepararme. Nunca recuperé mi peso ni mi ritmo de entrenamiento prepandemia, así que el tema de ser constante me estaba costando mucho. Me preparé meses, sin dejar de sentir dolor en el metatarso o en la cadera. De a poco fui perdiendo grasa abdominal y sintiéndome más seguro y fuerte. Pedí prestado parte del equipo que necesitaba y gasté mucho dinero comprando comida para probarla en entrenamiento y armar mi estrategia de carrera.

A último momento, como suele ocurrir, me dio pánico precarrera, así que consulté a una nutricionista. Armamos rápidamente un Excel con los alimentos que iba a consumir y una proyección de cuántas horas me iba a llevar hacer 160 km de montaña. Sin mucha justificación más que la intuición, aventuré 50 horas. Una locura, porque después de que La Misión 2024 finalizó, vi el ranking y me di cuenta que ese tiempo me hubiese puesto en el top 10 de la carrera. Pero era lo que me parecía en ese momento: 20 horas y media para la primera mitad, 29 horas y media para la segunda.

Me encanta viajar, pero no me gusta hacerlo solo. Ir a otra provincia en avión, tomar un micro y hospedarme en un hostel es algo que no me tentaba. Lo tomé como parte del desafío. Hay que salir de la zona de confort y esto me incomodaba mucho. Tuve la suerte de compartir la habitación con otros corredores que habían ido a Villa La Angostura para desafiarse al igual que yo. El ultramaratonista es siempre un bicho raro entre la gente, así que uno se hermana muy fácilmente cuando está en la cercanía de otro. También me encontré con experimentados «misioneros» como Daniel o Mariano, amigos que me dieron consejos hasta el último minuto.

Siendo consciente de mis lesiones (y limitaciones), me di una inyección de Oxa B12, a ver si el corticoide evitaba la inflamación del metatarso y podía correr con cierta normalidad. Tenía mi bolsa de aprovisionamiento con comida y ropa de recambio para levantar en el km 80 (Villa Traful), un chaleco con dos botellas de 500 cc de agua, comida para 14 horas en todos los bolsillos y, encima de todo eso, una mochila donde llevaba más ropa, más comida, la bolsa de dormir y el saco vivac (completando unos 8 kilos). Con mis desvencijados bastones, caminamos hacia la largada.

Vuelvo una vez más a lo cíclico, que me encanta: en La Misión 2012 yo había corrido con una mochila roja de marca Quechua. Al no completar la prueba, se la regalé a Mariano (con los años, completó muchas ediciones con ella). En 2024, él volvió, todavía con esa misma mochila. En agradecimiento a mi gesto de aquella vez, me regaló una campera hermosa marca North Face, que la que usé en esta edición de La Misión. Y yo corrí con la misma mochila Quechua que él, salvo que la mía era un préstamo de otro amigo «misionero», Walter.

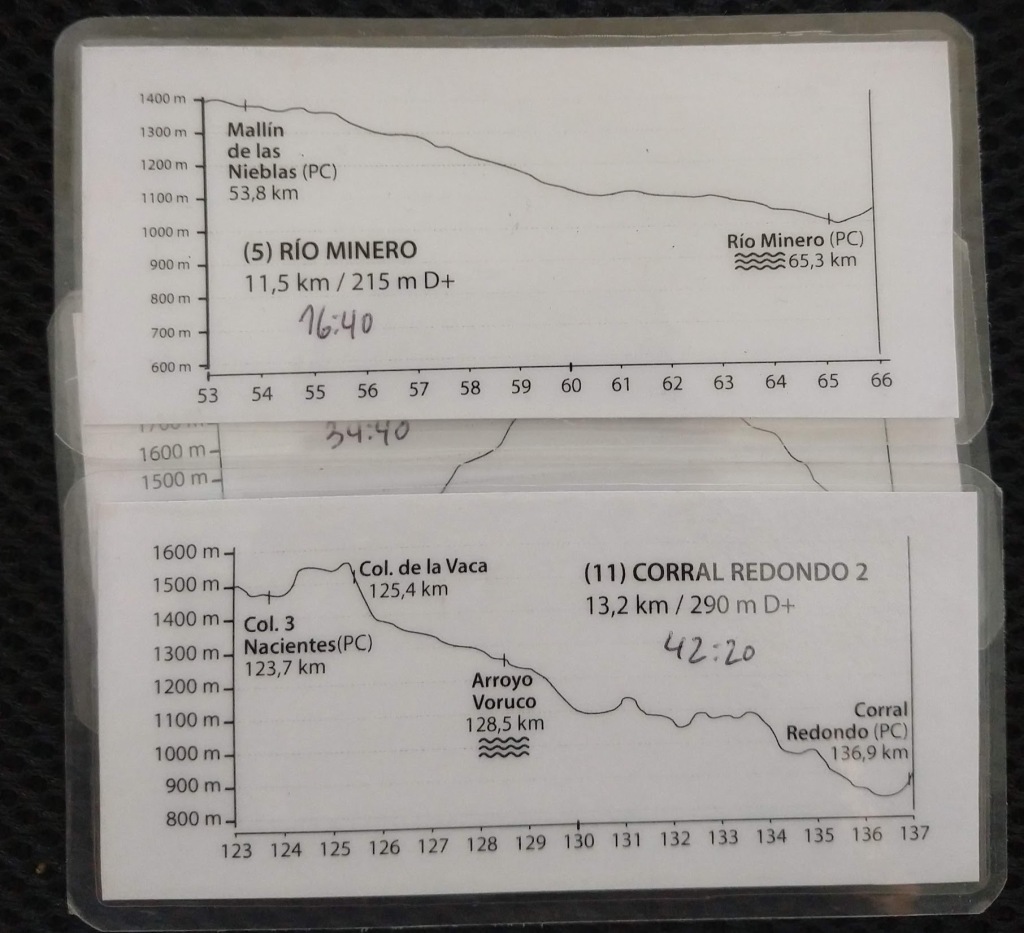

Aprovechando mis conocimientos de diseño gráfico, y siendo que la carrera no tenía puestos de asistencia que uno pudiera usar como pequeñas metas intermedias, tomé la geografía y los puestos de control para segmentar el recorrido en 13 partes. Copié el perfil de altimetría que compartió la organización, le escribí cuántos kilómetros tenía cada segmento, cuánto desnivel acumulado, cuánta distancia acumulada y a qué hora creía que iba a completar cada parte. Lo imprimí, plastifiqué y puse en un bolsillo accesible de mi chaleco. Poder consultar esta información detallada durante el recorrido, a la intemperie, cansado, sin saber dónde estaba o qué se venía, fue muy útil.

Largamos tan solo un par de minutos pasados de las 10 de la mañana. El pronóstico venía amenazando lluvia todo el día, pero solo fue una llovizna y muy breve. Empecé corriendo porque estaba descansado y quería despegarme del pelotón, pero lo cierto es que La Misión tiene tiempos muy holgados y podía terminar los 164 km en 72 horas.

Decidí no usar los bastones al principio, solo los llevaba en la mano. Además de que las piernas estaban descansadas, los quería reservar para cuando llegáramos a la montaña, algo que iba a suceder cerca del km 19. Para mí, ya estar usando los bastones tan al principio solo hacía que las contracturas en la nuca y el dolor de hombros aparecieran más temprano.

Me mantuve en el plan de tomar agua cada 20 minutos y comer cada 40, alternando dulce con salado. Al comienzo todo es muy fácil. Sin dolores ni ningún tipo de molestia, uno se pone en automático y todo fluye. Pasaban los kilómetros y a cada hora tomaba una pastilla de sal. Esto es porque, al ser La Misión una prueba de autosuficiencia, no cuenta con puestos de asistencia, así que uno tiene que proveerse su comida y su bebida. En este caso, había que ir llenando las botellas con los arroyos, que abundan en toda esa geografía y cuya agua, además, tiene bajo contenido de sales. Conserven el detalle de las pastillas porque van a cobrar relevancia más adelante, cuando esta carrera pasó de ser una simple actividad que fluía a estar aferrándome a la vida en la montaña.

Probablemente, uno cambie su percepción del tiempo conforme avanzan los años, pero en las ultramaratones, además, las horas pasan a velocidades supersónicas. Me acostumbré a tomar sin sed y comer sin hambre, mirando el reloj, pero es fácil perder la noción del tiempo. ¿Me toca comer de nuevo? ¡Pero si acabo de hacerlo! A ver las bolsitas con las raciones de comida: uno, dos, tres, cuatro… no, si me quedan cuatro es que me toca comer otra vez. ¿Son las 3 en punto? Tengo que tomar otra pastilla de sal. Juraría que la última la tomé hace 5 minutos… (repita esta conversación interna 50 veces)

Y ahora, lo que nos preguntamos todos: ¿Qué pasa por la cabeza de un corredor mientras corre horas y horas? Estar en este paisaje tan hermoso es sin dudas un plus. Uno se queda maravillado por ese entorno, recordando que se entrenó en escaleras que daban una ganancia máxima de 15 metros por cuesta. Nada se equipara a la montaña. Es maravilloso estar en ese escenario, pero ella nos recuerda constantemente que no pertenecemos ahí. En mi caso, además de reflexionar en lo que estoy haciendo y hacia dónde estoy yendo, en las ultramaratones se me pegan canciones cuyos estribillos me acompañan durante horas. O, en el caso de La Misión, durante días. Ahora, rengo y en la seguridad de mi hogar, me pongo a pensar por qué esas canciones y no cualquier otra. ¿Esconden algún significado? «Kickstart My Heart», de Mötley Crue, podría ser una alegoría al esfuerzo y cómo ese ritmo vertiginoso me mantenía vivo, cual inyección de adrenalina al corazón. Estilísticamente va bien con «Sweet Child O’Mine», de los Guns N’ Roses, una de las bandas preferidas de mi esposa, en quien pensaba mucho… pero, ¿cuál era el sentido de que se me pegara «Florecita rockera», de Aterciopelados, o «Educación sexual moderna», de Les Luthiers? ¿Por qué apareció en mi cabeza «Igual que ayer», de Los Enanitos Verdes, canción en la que no pensaba desde hacía al menos 20 años? Todavía lo estoy analizando. Mientras tanto, hice una playlist con todas esas canciones que se quedaron atascadas en mi cabeza, e intenté ordenarlas para que vayan orgánicamente en estilo: Playlist La Misión 2025. En diferente orden, fragmentado, esto sonaba adentro de mi cerebro casi a toda hora.

El primer cerro que subimos fue el Newbery (1840 msnm), y a la espera de que un geólogo nos explique en detalle por qué el suelo es como es, les voy contando que era una subida arenosa, en la que uno daba dos pasos y se deslizaba hacia atrás uno. Estoy convencido de que esta misma montaña, hacia el final de la carrera, hubiese sido un suplicio, pero como estaba «descansado», se subió y a otra cosa.

En esta instancia, comer no era difícil. Tampoco tomar agua de río. Todavía era incolora e insabora. Esto cambiaría con el correr de las horas. No quiero adelantarme, pero es importante notar que esta reseña, aunque bastante larga, difícilmente represente la cantidad de horas y horas y horas en actividad, y cómo esas cositas automáticas, en algún momento, pasaron de ser repetitivas a hacerse muy dificultosas.

Después de una larga bajada del Newbery, llegamos a la ruta, kilómetro 40. Esto marcaba una cuarta parte de la carrera. Me sentía espectacular, y todavía corría en los llanos. Medio escondido al abandonar la banquina de la ruta había un puestito improvisado donde vendían Gatorade y comida. Dudé un poco, pero como el reglamento lo permitía, me acerqué y pagué gustoso $1500 por una bebida isotónica azul. En ese momento ya estaba un poco harto del agua de río, y tomar algo dulce (y olvidarme por un momento de las pastillas de sal cada hora) me venía bien.

Ahora volvíamos a subir hacia el Mallín de las Nieblas. Y si bien no era un cerro, teníamos que ganar más de 1000 metros de altura. De ahí pasamos al Río Minero. Claramente, la carrera intentaba por todos los medios que nos metiéramos al agua, pero yo prefería perder algunos minutos buscando un conjunto de piedras, un tronco, o algún paso donde mantuviera mi proyecto de pies secos. Tuve una tasa de éxito bastante alta a pesar de pegar esos saltos con cansancio acumulado y una mochila de 8 kilos en la espalda. Sin embargo, cruzar el Minero solo era posible metiendo las patas en el agua helada. Para este fin, venía preparado. Me senté, me saqué las zapatillas y las medias, y me puse unos mocasines. Crucé, no sin insultar por esa masa líquida congelada, me senté, me sequé los pies con una toallita, y me volví a poner las medias y las zapatillas. Repetí este recurso otras tres veces en el recorrido. Tiempo bien invertido para reducir la posibilidad de formación de ampollas.

Ya en la subida al Cerro Piedritas (1890 msnm) estábamos en medio de la noche. El viento hacía sentir el frío, así que hubo que echar mano a la campera, los guantes y el cubrepantalón. Este ascenso, e incluso el descenso, traumó a varios corredores, que solo queríamos llegar a Villa Traful, el puesto bajo techo con nuestra bolsa, donde resultaba conveniente descansar e incluso dormir. Pero qué difícil fue eso. Un terreno muy técnico, con nada de reparo del viento. En estas carreras largas es muy fácil quedarse absolutamente solo, así que los cuadraditos reflectivos, iluminados por la linterna frontal, eran lo único que nos indicaba que estamos yendo por buen camino.

Llegué a Villa Traful a las 16:30 horas de carrera y luego de atravesar las interminables calles del pueblo. Considerando que mi pronóstico conservador era estar ahí pasando las 20 horas, lo sentí como una muy buena señal. Pero cuando llegué y canté mi número de corredor, me di cuenta de que no me sentía muy bien del estómago. Lo comenté a la organización y me dieron la única solución existente para cualquiera de los problemas en La Misión: «Tirate a dormir un rato». Eran las 2:30 de la mañana, un momento ideal para hacerlo. Aunque no tenía colchoneta ni nada similar, saqué la bolsa de dormir, me puse en patas, me metí adentro y comí una empanada de soja con una bebida isotónica mientras esperaba que me invadiera el sueño. Pero la verdad es que no paraba de temblar. Las calzas estaban empapadas de transpiración y no funcionaba el cierre de la bolsa. Me desnudé con la esperanza de que eso me ayudara a calentarme, pero nada. Entonces saqué el saco vivac, me metí con la bolsa ahí adentro, y ahí sí, dejé de tiritar y el frío cesó. Dormí un par de horas, comí algo, fui al baño, guardé mis cosas y salí.

Eran las 6:15 de la mañana cuando estaba nuevamente en carrera, listo para arrancar la segunda mitad de La Misión. En mi cabeza pensaba, si le gané 3 horas a mi pronóstico, ¿haría los 80 km restantes por debajo de las 29 horas? (Spoiler: NO). Las cuentas me daban que podía llegar a la meta en 40 horas. ¿Quién sabe? ¡Quizá menos! Qué inocente que fui.

Pasamos el Arroyo Cataratas y llegamos a la Horqueta Cataratas. Y sí, había cataratas. Pequeñas, pero cataratas al fin. Después del Col. 3 Nacientes, ya estábamos cerca de los 100 km de carrera. Las molestias estomacales iban en aumento, pero me forzaba a comer y tomar. El reloj mandaba. El agua de arroyo me daba asco y cada pastilla de sal me costaba bajarla más que la anterior. Un par de veces, se quedaban pegadas en el fondo de la la garganta y el agua seguía de largo.

Este segundo día estaba despejado y más caluroso que el anterior. Llegué a un puesto bajo la sombra de un árbol y decidí hacer un alto para avisar que no me estaba sintiendo bien. Había una médica, que tras dos preguntas (y, posiblemente, al ver mi ropa con manchas de sal) me diagnosticó que estaba excedido de sales. ¿Cómo podía ser? ¡Si me habían dicho que había que tomar suplementos! Quizás porque empecé con agua embotellada que ya tenía sodio, más toda la comida salada que venía consumiendo (papas fritas, pretzels, palitos), más las veces que tomé bebidas isotónicas, más las pastillas de sal, más todo el esfuerzo en el organismo que genera un ultramaratón de montaña, se generó un desbalance electrolítico en mi cuerpo. La recomendación de la médica fue tomar solo agua de río y en pequeños sorbos. Dejar pasar un tranco largo hasta volver a tomar sales, porque eso era la causa del rechazo que sentía por comer y beber, y al llegar al desvío, decidir si quería continuar mi carrera o bajarme de distancia.

Preocupado, llegué a la bifurcación de 120 y 160 km, donde podía hacer un desvío y llegar en forma anticipada a la ciudad. No contaba como descalificación, sino como un simple cambio de categoría. Pero… ¿y la revancha por la que esperé 12 años? Si no completaba las 100 millas de montaña iba a tener que volver otro año… y la estaba pasando realmente mal. No tenía ninguna intención de volver a pasar por esto. Tenía que darlo todo. Pero me faltaban 60 km, y si me alimentaba mal o si me deshidrataba, no iba a poder hacer ni un tercio de esa distancia. Me senté a comer palitos salados y a esperar. Los comía de a dos, despacito, masticando hasta desintegrarlos. Tomaba sorbitos de mis botellas, y esa agua de río que ayer no tenía gusto, hoy tenía un olor espantoso, como a azufre. En el fondo siempre quedaban partículas, una arenilla mezclada con hojitas trituradas que me daba un profundo asco. Resolví tomar haciendo el esfuerzo de no ver el contenido y aguantando la respiración para no sentirle el gusto, técnica que repetí durante el resto de mi carrera.

Cada vez que me sentaba a comer o beber, aprovechaba para sacarme la pesada mochila y darle algo de descanso a la espalda. No tenía señal de teléfono, así que nadie iba a poder asesorarme, tenía que decidir si me desviaba (estaba cerca de Villa La Angostura) o si continuaba con los 160 km. Me daba mucho miedo perder energía y llegar al límite de tener que hospitalizarme, pero me pareció que si bajaba el ritmo y frenaba para comer (en lugar de hacerlo mientras corría o caminaba) iba a poder tolerarlo. Así fue que, a la orilla del Arroyo Ujenjo, con pocas dudas, me levanté y empecé la subida al Cerro Bayo, cuya cima estaba a 1820 msnm.

Para mí era muy importante subir de día, porque cada vez el terreno se volvía más y más técnico y quería estar muy atento a mi entorno. Es verdad que las marcas (pinturas rojas en rocas o troncos) a veces eran difíciles de ver en el día y que los reflectivos eran muy visibles de noche, pero con el día podía ver mejor qué se venía, cuánto había que subir, si el terreno era todo tierra, sendero, piedras… sentía que con el sol podía avanzar más rápido. Pero aunque tuviera buena visión, no dejaba de ser una geografía áspera, peligrosa. A pesar de estar ayudado por los bastones, tenía que subir rocas muy altas y ayudarme con las manos. Insisto con el detalle de que estaba solo: no tenía a nadie adelante ni atrás. Muy cada tanto me pasaba un corredor que estaba en mejor condición física. Esta soledad significaba que si yo daba un paso en falso y caía al vacío y me rompía la cabeza, nadie se iba a enterar. Recién cuando la carrera terminara, el domingo por la tarde, iban a preguntarse dónde estaba yo. Y recién era viernes.

Si la subida al Cerro Bayo era complicada, la bajada no se quedaba atrás. Eran pocos los momentos donde las piedras me dejaban trotar, y en un momento que no puedo precisar, empecé a sentir una molestia en el gemelo derecho. Hasta ese momento, lo único que me venía frenando el ritmo era que estaba comiendo y tomando menos que el plan y no quería gastar todas mis reservas de energía. Cada tanto me sentaba en una roca, comía y tomaba unos sorbitos de agua sulfatada. Si me lo tomaba con calma, podía levantarme y seguir caminando. Si bebía sorbos grandes, me empezaba a doler la panza. Pero ahora, a la falta de energía, le sumaba ese dolor en el gemelo que yo deseaba que fuera una contractura y que, días después, descubriría que era un señor desgarro.

De pronto pasó algo que profundizó mi miedo. No sabía distinguir si mi dolor de estómago eran molestias estomacales o hambre. Eran sensaciones muy parecidas y no estaba en condiciones de arriesgar nada. Con el correr de las horas, a pesar de que me tomaba todo con mucha calma y me sentaba para comer y tomar, el dolor de gemelo crecía más y más. Descubrí que las subidas no me molestaban tanto, porque la pierna quedaba levemente flexionada, pero sí los llanos, aunque los hiciera caminando, porque tenía que estirarla, y ahí aparecía el dolor. No podía correr por falta de energía y ahora por esa molestia, y cada paso que daba, me dolía. Faltaban 40 km para la meta.

En un momento, tuve que volver a prender la linterna frontal. Me resistí todo lo que pude. Ya no estaba corriendo, solo caminaba, cada paso un dolor. Las canciones de mi playlist se iban repitiendo en loop en mi cerebro, mientras hacía cuentas para imaginar a qué hora iba a llegar a la meta. Esas 29 horas holgadas que había imaginado para la segunda mitad de carrera se habían calculado trotando en las bajadas y los llanos, sin descansos para comer y tomar sorbitos de agua.

Volvió el frío, aunque no al nivel de la primera noche. La cabeza iba más rápido que el cuerpo. El miedo de colapsar por no comer suficiente o por deshidratación y el riesgo de la montaña sobre mi vida me daban vueltas y más vueltas. ¿Cómo congeniar el hambre con el asco? ¿Cómo hacer que esa noche pasara más rápido? Toda esa situación extrema empezaba a cobrarse mi salud mental. Mientras caminaba, una mujer vigilaba que comiera y tomara. Yo no quería hacerla enojar, y le ocultaba que estaba tomando sorbos chiquitos en lugar de lo que realmente debía. Estaba haciendo pis de color amarillo oscuro, y tampoco quería que se enterara. «Si freno se va a enojar», pensaba. Y después de varios minutos de ocultarle información a esta implacable celadora, me di cuenta de que estaba solo y que desdoblaba en una persona inexistente esa dualidad de querer cumplir con mi plan nutricional a la vez de que le daba a mi cuerpo lo que podía en ese momento. ¿Me estaba volviendo loco? ¿Cómo estuve tantos minutos normalizando una situación totalmente paranoica e irreal? ¿Era la combinación del cansancio, el sueño, y la absoluta soledad? Hoy, en la comodidad de mi hogar, me cuesta volver a ese estado de irrealidad y describirlo con palabras, pero durante unos kilómetros silenciosos, toda esa situación me pareció absolutamente normal.

Para acallar las voces y el estado de demencia fugaz, recordé eso que usan en La Misión para resolver todo: tirarse a dormir. Me puse a buscar un terreno plano, sin piedras, donde poder tirar la bolsa de dormir. Algo que parece sencillo se puede volver muy complejo, sobre todo si uno es bastante quisquilloso. En ese momento, mi intermedio mío era llegar al Corral Redondo, puesto de control que antecedía la subida al brutal Cerro Oconnor (1900 msnm). Pero no legaba nunca, no sabía bien dónde estaba, y era mejor descansar algo antes de que se terminara la noche.

Finalmente, al costado del sendero, sin que estuviera 100% horizontal, encontré un trozo de tierra donde extendí la bolsa de dormir y el saco vivac. Debo haber tardado más en desarmar y volver a armar la mochila que la media hora que dormí, pero fue suficiente para resetear el cuerpo, la cabeza, y el dolor en el estómago. Me levanté, me vestí, guardé todo y me comí una barrita de cereal. Todavía era noche muy cerrada y mi estado era cada vez más lamentable. Arañazos en las manos, las polainas totalmente desgarradas y colgando de las zapatillas, un bastón deformado por haber hecho accidentalmente palanca con una raíz, la campera nueva totalmente mugrienta. Les ahorro los detalles de todas las veces que me tropecé y me fui de boca al piso, porque son escenas muy bochornosas que quiero pasar rápidamente. Basta decir que tuve la suerte o el destino de caerme siempre en senderos, sobre tierra, y nunca en un río o, peor todavía, sobre rocas.

En la noche, pasado de sueño, uno ve cosas que sabe que no están ahí. La linterna genera sombras en ramas y troncos que dan la ilusión de estar viendo objetos inexistentes. Vi vaqueanos que desaparecían apenas los tenía a un metro. Vi casas, vehículos, e infinidad de espejismos que, gracias a la experiencia en montaña, aprendí a ignorar. Es muy extraño, uno aprende a desconfiar de la vista, sabe que esas personas que se asoman entre los arbustos no existen y que es imposible que haya una bicicleta blanca estacionada arriba de un árbol. Por eso, en medio de ese contexto de no creer en lo que ven los ojos, se vuelve más fantástico cuando aparecen cosas como dos caballos blancos, majestuosos, en el medio del camino (eran reales). O vacas del tamaño de un auto que cruzaban lentamente el sendero al ver acercarse las luces frontales (también, no las estaba imaginando).

Pero muchas veces creí haber llegado al Corral Redondo. A veces esos espejismos de la noche me hacían creer que había una tranquera y eran solo ramas ubicadas en una forma muy precisa, en ese mismo segundo que yo elegía mirar hacia ahí. El ruido de las hojas o de los arroyos en la lejanía también generaban ilusiones, pero esta vez auditivas, y yo escuchaba claramente personas hablando que nunca aparecían. Después de una caminata interminable, apareció el Corral Redondo, con el responsable del puesto roncando profundamente. Me vi en la obligación de despertarlo porque no sabía para qué lado tenía que encarar. Despertó, pidió disculpas, anotó mi número de corredor para acreditar que había pasado por ahí, el horario (5:30 de la mañana), y me recomendó bajar a cargar agua.

Y dijo «bajar» porque, literalmente, había que salir del sendero de la carrera, hacer 100 metros en bajada hasta el arroyo, cargar agua, y volver a subir esa pendiente. ¡No te contabilizaban la subida! Pero ese esfuerzo era necesario. Se venía la montaña más complicada y por unos 14 km no íbamos a poder volver a cargar líquido. Calculé que, caminando como estaba haciendo con ese gemelo malherido, podía tomarme un mínimo de tres horas cruzar ese cerro. Pero me quedé corto: terminaron siendo ocho horas eternas.

Al poco tiempo que empecé a subir por un camino angosto, donde las ramas trababan los bastones y arañaban el dorso de las manos, el sol empezó a iluminar y no hizo falta mantener la linterna prendida. El terreno era muy empinado y yo creía que el haber dejado la noche atrás me iba a reactivar. Pero me tambaleaba y los ojos se me cerraban. Me senté un momento para sacarme la mochila, descansar y comer, pero no me reponía. Sentí miedo (una vez más) porque era tan fácil caerme y tan difícil que me encontraran… En cuanto llegué a una zona abierta y más o menos plana, saqué la bolsa de dormir, el saco vivac, y me tiré a dormir. Habrá sido una hora, quizá menos, pero fue suficiente para volver a resetear la cabeza y no sentir que me estaba jugando la vida. Comí porciones más grandes que las que venía consumiendo, sin desperdiciar el agua, que iba a escasear por las siguientes horas, y volví al sendero.

El dolor del gemelo era una constante. No lo estoy mencionando todo el tiempo para no aburrir, pero cada paso era una puntada. Tenía lugares perfectos para trotar y recuperar el tiempo invertido en descansar, pero no podía. Era demasiado en ese momento. Solo sabía que, aunque caminara, los tiempos me daban para no pasar otra noche en carrera.

Antes de lo que me imaginaba, llegué a la cima del Cerro Oconnor. Alguien de la organización me aclaró que tenía que pasar por detrás de unas piedras, bajar y seguir el filo que se veía al costado. Pero «bajar» no describía lo que vi a continuación: una cadena remachada en la montaña, claramente puesta ahí para ayudar al descenso. Nadie me explicó en la charla técnica cómo se bajaba. ¿Era de frente? ¿De espaldas? ¿Y qué les hacía pensar que yo conocía el método para hacerlo? Decidí tomarme de la cadena con mi dos manos enguantadas e ir bajando hacia atrás. Los bastones se trababan contra las piedras e interrumpían mis pequeños pasos en reversa. Llegué a pensar, con mucha seguridad, «Ok, esta es la parte en la que me mato». De nuevo, si caía rodando por la montaña, recién iban a notar mi ausencia el domingo. Lo curioso fue que, en un momento, la cadena llegaba a su fin, y estaba tan aferrado a ella, con tanta fuerza, temiendo por mi vida, que ahora quería que siguiera, porque había más bajada y ya no tenía nada de lo que sostenerme.

Con mi capacidad disminuida por el cansancio, mi lesión y mi torpeza natural, seguí bajando lo más despacio que pude hasta que el terreno se niveló. Las marcas rojas en la piedra me indicaban el camino que, como no podía ser de otro modo, volvía a subir. Ya había anticipado que había una falsa cumbre, así que, aunque me picaba la garganta por la sed y no podía masticar la comida por tener la boca seca, seguí avanzando. Subí y finalmente hice cumbre. Solo que este tampoco era el final de la subida, sino que había otro ascenso. Me frustró un poco, pero me armé de valor, me apoyé en los bastones, y seguí trepando. Ahora sí, llegaba a la cima… no, momento, esto baja y vuelve a subir. Me senté, comí un poquito (ya no toleraba ni las porciones de comida más chicas), tomé unos sorbos, y bajé para alcanzar la nueva y definitiva cima. Al llegar arriba de todo vi que… no era la cima. Había que bajar y volver a subir. Ya insultaba y avanzaba a regañadientes. Seguro que no iba a volver a pasar eso de subir para bajar y un nuevo ascenso, ¿no? Bueno, sí. Otra vez, falsa cumbre.

Perdí la cuenta de la cantidad de veces que esto pasó. Me mataba que la peor parte la llevaba en las bajadas. Yo solo quería llegar al siguiente puesto, que me iba a dejar a 10 km de la meta. Cada vez que creía que empezaba a encarar hacia el bosque y al final de la carrera, la montaña me daba otra paliza.

Después de horas de estar atrapado en el Cerro Oconnor, finalmente llegué a senderos de bosque. Mientras racionaba los últimos sorbos de agua, empecé a escuchar un arroyo a lo lejos. Me era imposible apurar el paso, pero con mi trote de tortuga, llegue a un arroyito que estaba en una canaleta, accesible estirando el brazo. Me saqué la mochila (cualquier excusa era buena), me tiré al piso y me puse a cargar mis botellas. No exagero, sobrevivir 14 km y un cerro con 5 o 6 cimas con tan solo un litro de agua y comida que no entra, es una locura. Una de tantas que viví en esta carrera.

Un corredor me alcanzó y al verme tirado en el suelo, de espaldas, no sabía si yo estaba desmayado, si me había muerto, o qué me pasaba. Me preguntó si estaba bien y le dije que estaba cargando agua. Ahí me avisó que era mucho más fácil hacerlo 20 metros más abajo, pero yo solo quería tirarme al suelo a descansar.

Seguimos juntos desde ahí, la única parte en toda La Misión donde me acompañó un ser humano. Me había planteado hacer la carrera solo, valerme por mí mismo, pero me vino bien, después de tanta soledad, tener alguien con quien charlar. Y a ambos se nos pasó muy rápido ese tramo, porque antes de lo que nos imaginábamos, llegamos a Eco Huertas, el último puesto antes de la meta. Él era un corredor de 200 km, así que le tocaba una segunda bolsa de aprovisionamiento y de ahí hacer sus últimos 50 km. Yo, saliendo de ahí, giraba para el lado contrario y en 10 km llegaba a la ciudad.

Me ofrecieron entrar a la carpa, algo que pensé que estaba reservado solo para los de 200 km. Me senté en una silla (la primera que venía desde hacía más de dos días) y me preguntaron si quería Coca con hielo. Dije que no, porque odio las gaseosas y no hago excepciones. Pero no escucharon mi negativa y me alcanzaron igual un vaso lleno, con tres cubitos de hielo. No quise ser un maleducado así que le di un sorbo. Fue el elixir más exquisito sobre el que alguna vez se posaron mis labios. ¡No sabía que mi cuerpo quería exactamente esto! Tenía poco gas, estaba muy fría y era muy dulce. Una gran mejoría a esa espantosa agua de río que venía tomando desde hacía 52 horas. Me terminé el vaso y, con cierto pudor, pedí si podía tomar más. Antes de terminar, lleno de azúcar y con energía renovada, les pregunté si podía pasarme a la distancia de 200 km. Por suerte, me dijeron que no.

Ya recargado con el jarabe de maíz de mis dos vasos de Coca, me levanté de al silla, junté mis cosas, cargué agua en una botella (¡venía de bidón y no de arroyo!) y salí de ese oasis llamado Eco Huertas. Tenía que hacer unos metros hasta llegar a la ruta que me llevaba a Villa La Angostura, así que prendí el teléfono y la llamé a Vale. Cuando me atendió y hablé con ella (por primera vez en días), casi me pongo a llorar. «Todavía no, Casanova», pensé. «Guardátelo para la meta». Fue un alivio para ella saber que seguía vivo (para mí también). La extrañé tanto en todo ese terreno hostil… quedamos en hablar después de llegar a la meta. Guardé el teléfono y seguí mi camino.

Antes de llegar a la ruta, que tenía que rodear por la banquina, saqué de la mochila un trofeo simbólico que me venía guardando desde hacía 12 años. Se trataba del cuellito que nos habían dado en La Misión 2012, ese que no pudo cruzar la meta. No sé por qué lo conservé todos estos años. En 2014 lo corté para que fuese un rectángulo de tela y me protegió la nuca, cual gorro de legionario, durante el Spartathlon en Grecia. Podría haberlo tirado tantas veces, pero siempre estuvo ahí, en el fondo del cajón donde guardo mis cuellitos. Muchos los perdí o los regalé, pero ese se quedó ahí, esperando ese día. Así que me lo até a la muñeca, porque ahora volvía a casa.

En la banquina de la ruta me entusiasmé y decidí correr. Me costó, me dolía, pero ya el cuerpo no mandaba sino el corazón, así que logré dar un paso, luego otro, y otro, y finalmente estaba corriendo después de tanto tiempo. Pero los kilómetros al final de una ultra están hechos de chicle y no pasan más. Corrí y corrí y corrí y tan solo hice dos kilómetros. El cielo estaba despejado y el mediodía era implacable. ¿Realmente creía que iba a poder correr 10 km al rayo de un sol fulminante? Decidí caminar rápido, con zancadas largas, y volver a correr cuando supiera con certeza que estaba cerca de la meta. No quería volver a ilusionarme como en el Cerro Oconnor y creer que el final estaba cerca cuando en verdad lo tenía muy lejos.

Los autos pasaban por la ruta y me tocaban bocina. Un auto bajó la velocidad y un joven desde la ventana me preguntó: «¿Te alcanzo a algún lado?». Intenté volver a correr, aunque fuera alternando 100 metros de trote con 100 de caminata, pero el sol estaba tan fuerte que era un gasto energético innecesario. De pronto me di cuenta de que estaba nuevamente racionando el agua que tenía. Cometí el error de llenar una sola de mis dos botellas en Eco Huertas. La otra la vacié porque era de arroyo y no la aguantaba más. Me había parecido que 500 cc de agua me iban a alcanzar. Lo último que me faltaba era desmayarme por deshidratación, a nada de terminar La Misión.

Fueron los 8 km más largos de mi vida. Pero a medida que avanzaba esa ruta serpenteante, cada vez veía más signos de ciudad, más casas, más gente. Reconocí el camino de tierra que habíamos hecho el primer día de la carrera, en sentido contrario. El camino era bastante derecho, pero igual seguía buscando las marcas para confirmar que estaba bien, y más de una vez me perdí y no sabía para dónde tenía que ir. En un momento, alguien me vio dudando y me dijo: «Tenés que ir por el puente». Cuando lo crucé, otra persona me dijo: «Acá a la vuelta está al gimnasio». O sea, la meta.

Y así fue, dejé ese puente atrás y de pronto estaba en el parque, y ahí nomás la llegada. Empecé a correr y mientras avanzaba, las lágrimas querían escapar. Pero estaba tan deshidratado que tenía miedo de que se me hubiesen secado los ojos. No importaba, solo tenía que terminar. Entré al gimnasio, donde empezaron a tocar una campana y a alentarme. Cansado, confundido y eufórico, me perdí adentro del lugar y no sabía a dónde tenía que ir. Me señalaron el arco de llegada, que estaba sobre una rampa que trepé en dos pasos, y finalmente me detuve. Había llegado en 54 horas.

Me sacaron fotos y me dieron un chaleco de polar con el siguiente texto bordado: «Misión cumplida». Cuando logré pensar por un instante, pude llorar por toda esa angustia que tenía contenida, esa sensación de que me iba a morir ya fuera rodando montaña abajo, por deshidratación, o por alguna falla orgánica por falta de comida. Pero había terminado y estaba vivo. Sucio, maloliente, pero vivo.

Pude sentarme a comer unas hamburguesas veganas, a beber gaseosa de pomelo (no tan rica como esa Coca de Eco Huertas) y a volver a llamar por teléfono con Vale. Estaba muy contento hablando con ella, y cuando quise contarle con más detalle lo que había vivido, no pude. «Me cos–» dije, y me trabé. De nuevo: «Me–«. Nada. Una vez más: «Me costó–» y otra vez me quedé sin voz. Cabizbajo, con la cabeza gacha y el teléfono pegado en la oreja, las lágrimas caían y se acumulaban en la punta de mi nariz. Hice fuerza y, con un hilito de voz, finalmente dije: «Me costó mucho comer». Me quebré y lloré todo ese malestar que tuve que aguantar, un esfuerzo que estoy fallando en poner en palabras. Releo toda la angustia que describí en esta reseña y siento que todavía tengo que multiplicarla por 40 para hacerle justicia.

Después de terminar el almuerzo que me esperaba en la meta, me hice unos masajes que tenía reservados. Entonces me pidieron un taxi porque ya no podía caminar. Estaba a 8 cuadras del hostel, pero no había forma de que me mantuviera mucho tiempo en pie. Sin embargo, me las arreglé bastante bien. Me bañé, dormí unas horas, cené afuera con mi amigo Mariano, y a la mañana siguiente compré algunos chocolates para regalar, hice la valija y abandoné el hostel, no sin antes tirar a la basura mis calzas, mis polainas y mis bastones (ya habían cumplido su ciclo).

El domingo volé a Buenos Aires, sin sobresaltos, y Vale me esperaba en Aeroparque para un demorado reencuentro. Sin embargo, el dolor que tenía en los pies y el gemelo no era nada comparado a los niveles a los que llegaría en los días siguientes. Lunes y martes era insoportable. Mis pies eran una publicidad del Noble Repulgue, dar esos 10 pasos de la cama al baño era un esfuerzo enorme, y por la noche me costaba mucho conciliar el sueño por lo incómodo que me sentía. Recién cuando se me ocurrió dormir con los pies levantados fue que se deshincharon y empezó el lento proceso de sanación.

Y en esos pequeños momentos donde el dolor de me daba algo de respiro (porque estar sentado en la computadora hacía que bajara la sangre al desgarro y me dolía), escribí esta crónica, que tiene todos los condimentos para ser la última del blog. Así, épica. «El tipo corrió hasta hacerse flor de desgarro». No era mi intención cerrar así Semana 52, pero tampoco es la primera vez que me rompo y elijo seguir (hice 160 km en el Spartathlon con un microdesgarro en el tibial).

Seamos honestos. No tenía opción. Era una promesa, y no llegar a la meta me obligaba a volver a intentarlo otro año. La pasé tan mal durante esta edición de La Misión, que no no me entraba en la cabeza la posibilidad de volver en otra edición. En este camino hacia la inevitable autodestrucción como es el ultramaratonismo de montaña amateur, siento que me puedo ir por la puerta grande. Hice la carrera que me faltaba, terminé mal pero mejor de lo que me imaginaba (puesto 15 de la general), y tuve el apoyo de mucha gente que confió en mí.

Yo siempre digo que uno nunca corre solo. Más allá de valerme por mí mismo en la montaña, hubo un entrenador que me preparó, hubo gente que me acompañó en los entrenamientos, hubo una nutricionista que me ayudó a armar un plan de carrera, hubo una organización que veló por la seguridad de los corredores, hubo familiares y amigos pendientes, e incluso corredores desconocidos que ofrecieron ayuda. El ultra es un mundo muy solidario. Es una de las cosas que más me gustan de esta actividad.

Así que gracias a todos los que me ayudaron a conquistar este objetivo, en especial a Vale por su infinita paciencia. Sé que odia que haga estas cosas y ver las consecuencias en mi cuerpo. Por eso sabía que tenía un solo tiro para completar La Misión. Ahora que lo conseguí, más allá de los dolores y la actual limitación física, estoy en paz conmigo mismo. Estoy todavía en un estado reflexivo, pensando a qué ritmo sigue la vida ahora que logré todos mis objetivos. Es momento de sanar y, con una mezcla de alegría y nostalgia, de decir: Misión cumplida.

Correr 246 km… otra vez

«Vamos que te quiero ver lagrimear en la llegada», me gritó Charly desde su auto. Hacía casi 24 horas había llegado en su chata para asistirme en el Ultra Desafío, la prueba que emula al Spartathlon pero que se hace acá nomás, en Argentina. No tenía planificado llorar (aunque finalmente lo terminé haciendo, con lluvia de mocos y todo), pero aunque estaba a menos de una hora de terminar los 246 km que separan el Obelisco de San Nicolás, no era la primera vez en esa carrera que mi cara se empapaba de lágrimas.

Vayamos unas horas más hacia atrás. Estaba corriendo solo hacia Gobernador Castro, un pueblo que nunca hubiese visitado si no hubiese sido por el Ultra Desafío. Me había unido oficialmente a la organización después de su segunda edición, en el año 2017, luego de haber participado como corredor, subestimado el clima de Noviembre y sin haber llevado suficiente abrigo para la noche. La carrera se terminó suspendiendo en el km 145 (seguramente encuentren mi reseña de aquel año en este blog). La comisión directiva de esta prueba (que a veces cometemos el error de llamar «carrera» porque oficialmente es un «megaentrenamiento financiado en forma colaborativa») organizó una cena para cerrar el año y sumarme como organizador. La cita fue en la casa de Ale Fasano, tremendo y carismático ultramaratonista que contestaba todos los mensajes del grupo de Whatsapp con audios y que tenía una risa simpática y muy contagiosa. Me gustaba correr con Ale y su esposa, Gloria. Los dos tenían un ritmo que me resultaba cómodo y siempre estaban atentos a esos consejos que a veces doy sin que nadie me los pida.

La última vez que corrí con Ale fue en uno de los relevamientos del Ultra Desafío. Cada año solemos correr distintos tramos para ver que todo sea seguro para la carrera, estudiar si hay caminos mejores y, ya que estamos, entrenar un poco. Gobernador Castro está a 60 km de la línea de llegada, algo que para muchos puede ser una distancia imposible de hacer en toda su vida, y que para nosotros es «ahí nomás» de la meta. Con Ale nos dijimos «¿Te imaginás cuando estemos corriendo por acá?», porque además de organizarla, era la carrera que soñábamos correr y terminar. Era el año 2018, nuestro deseo era hacer esos 188 km y que el envión nos llevara como sea hasta la Basílica de San Nicolás. A los pocos días de haber corrido por este pueblo, quizás un par de semanas después de habernos confesado el sueño compartido, el corazón de Ale se detuvo mientras dormía. Fue un golpe durísimo para todos, algo injusto e inexplicable. Dudamos si continuar con el Ultra Desafío o no, pero algunos decidimos hacerlo, al menos como un homenaje a él y a ese sueño que quería para sí mismo y para todos los que pudieran sostener un esfuerzo de esa magnitud.

El Ultra Desafío de 2018 fue raro. Casi estábamos viviendo juntos con Vale (lo oficializamos empezado el año 2019) y ella se iba metiendo de a poco en mi mundo de ultramaratones. Un exceso de entrenamiento combinado con no reemplazar calzado muy gastado me generó una tendinitis aquileana. No había podido entrenar todo lo que quería, no sabía qué comer y había salido corriendo al ritmo de alguien que quiere ganar este tipo de ultramaratones. Cuando llegué al check point 3, en Zárate, miré a Vale a los ojos y le dije que quería abandonar. Ella me acarició mi cabellera transpirada y me dijo «Vamos a casa».

El Ultra Desafío de 2019 fue más raro todavía. Logré recuperarme del tendón de Aquiles, pero quedó «algo» ahí. No me casé por capricho, amo a Vale, se convirtió en la compañera que necesitaba, así que quería pasar más tiempo con ella. Salir a correr, algunas veces, no pareció prioritario. Tampoco cuidarme con las comidas. O sea, muchos nos casamos para poder dejar de cuidarnos, ¿no? Bueno, yo me casé por amor, pero algo de eso empezó a jugarse en mis hábitos. En algún momento me cayó la ficha: había perdido el hambre. No me refiero a las ganas de comer, sino el ansia de los objetivos, de superarse, de desafiar los límites. En 2014 estaba en Grecia, corriendo el Spartathlon, con el estómago cerrado, obligándome a comer, ignorando un desgarro en el tibial derecho, jurando con ojos chispeantes y espuma por la boca: «De acá me sacan con las patas para adelante». Pero hoy ya no tengo ese fuego en mi interior, no sé en qué momento lo perdí (quizás en el momento en que llegué a la meta del Spartathlon). Esa falta de hambre, de cara a este tercer intento de completar el Ultra Desafío, me preocupaba.

Igual empecé a cuidarme con las comidas. Bajé de peso (perdí mucha grasa pero también un poco de músculo). Prioricé entrenamientos en cuestas y escaleras para darme calidad sobre cantidad. Cambié viajes en tren y colectivo por trotes. Fui a votar todo transpirado, intentando que las gotas de sudor no cayeran sobre las boletas del cuarto oscuro. Pero por sobre todas las cosas prioricé no lesionarme. Llegar a la línea de largada sin haberme roto antes. Para romperme estaba la carrera.

Las semanas previas al Ultra Desafío 2019 fueron difíciles. Mucho estrés en el trabajo (amo a la editorial, incluso cuando me lima el cerebro) y de todo por resolver. ¿Iban a entregarme la ropa a tiempo en la lavandería? ¿Qué iba a comer durante la carrera? ¿Cuándo iba a tomarme el tiempo para comprar lo que me faltaba? Resolví las cosas como pude, aprovechando los pequeños espacios de una agenda repleta. Tomé muchos de los consejos de Romina, mi nutricionista; los que funcionaron en el pasado como los que se agregaron en las últimas semanas, y armé un archivo Excel con todas las paradas de la carrera. Ahí tenía 58 puntos hasta la meta con 8 check points que tenían un estricto horario de corte. Quise hacerlo sencillo pero no pude. Empecé a poner en una columna el número de puesto, luego el kilómetro en el que estaba, la distancia hasta la siguiente parada, al lado horario en el que abría y en el que cerraba, qué iba a comer, a qué hora estimaba pasar por ahí y cuánto tiempo creía que iba a tardar al siguiente puesto. Puede parecer sencillo, pero estuve tres días armándolo. Lo imprimí la tarde previa a la carrera. Hice tres copias y una de tamaño bolsillo para mi riñonera. Volví del trabajo a casa para terminar de prepararme y descansar, convencido de que me iba a ir a dormir a las 9 de la noche, pero terminé apoyando la cabeza en la almohada a las 11. La alarma sonó a las 3:30 de la mañana, desayuné, junté mis cosas, me despedí de Vale y me fui al Obelisco.

La carrera largó puntual a las 5, antes de que saliera el sol. De los siete corredores que partimos era el único representante de la organización, así que todos dependían de que los guiara. No me esperaba esa responsabilidad, tenía una idea muy vaga de cómo avanzar por las calles de Capital. De hecho casi nos hice tomar un camino completamente equivocado, hasta que alguien se dio cuenta y nos corrigió el curso. Empezó a amanecer, el clima estaba ideal para correr. En cada puesto sacaba mi listita y leía qué me tocaba comer o beber. Recibí algunas burlas por mi machete, pero poco tiempo después demostré su efectividad.

No puede ser un Ultra Desafío si el clima no hace de las suyas. Empezó a lloviznar y si me quedaba quieto en un puesto, empezaba a tiritar. Corriendo se pasaba inmediatamente. Me mantenía conectado con Vale, que hasta último minuto me preguntaba si necesitaba que me trajera algo de casa. El plan era que Charly la levantara con la chata en casa, para luego sumar a Juan Pablo, y que en el km 90 me estuviesen esperando para hacerme asistencia hasta la meta. Ese punto de encuentro no era caprichoso. Era el Atalaya de Zárate, donde había abandonado el año anterior por mi tendinitis. Ahí donde Vale me peinó con ternura y me llevó a casa a descansar era donde yo había decidido que empezaba oficialmente mi carrera. Casualmente (o no) fue el puesto donde dejó de llover. Eran las 15:30, llevábamos 10 horas y media corriendo y el sol partía la tierra.

En este punto estaba Gloria preparada para hacernos masajes. Involucrarla nuevamente en la carrera, después de la pérdida de Ale, parecía necesario para todos. Me alegró mucho tener su asistencia, sentí que continuaba un legado. Ya había aprendido del Spartathlon que los masajes en una ultra tan larga hacen mucha diferencia. Sumado a que ahí comenzaba a tener a Charly y Juan Pablo para que se alternaran corriendo me daba confianza de que iba a llegar a la meta. Recuerden esto: yo ya no tenía el hambre de 2014. Nadie me iba a sacar con las patas para adelante. Ya había abandonado el Ultra Desafío en dos oportunidades. ¿Qué podía cambiar este año?

Mi equipo consistía en Juan Pablo y Charly, dos corredores a los que estoy entrenando, quienes iban a hacer 60 km cada uno para dejarme aproximadamente a 30 km de la meta, donde los horarios de cierre indicaban que caminando se llegaba a la meta. Pero muchas cosas podían pasar en los 214 km previos y para eso estaba Vale con su listita de comidas, kilómetros y horarios. Ella se encargaba de tener todo listo en los puestos, de decirme cuánto faltaba para la próxima parada y de sostener una promesa. Le exigí que, por favor, no me dejara abandonar. Si le decía que quería bajarme del Ultra Desafío, ella debía dejar de lado sus instintos matrimoniales y obligarme a continuar.

A diferencia de otras carreras, me sentía bien. Sospechosamente… fuerte. Entero. Con energía. ¿Era la comida? Por supuesto que lo era. Planificar recibir unos 40 gramos de hidratos de carbono y 500 cc de líquido por hora (y cumplirlo) hacía que estuviese de pie, trotando y sin ganas de volverme a casa. Juan Pablo y Charly se alternaban 10 km cada uno, trotando o al volante. Las horas pasaron, bajó el sol. Si llegar al kilómetro 90 era el primer desafío, el segundo era pasar la noche. No puedo decir que hacía frío, pero salía de cada puesto temblando. Algunas partes de la carrera son sobre banquina, y aunque teníamos la escolta de Gendarmería Nacional, me daba bastante miedo correr tan cerca del tráfico. Tomamos medidas de seguridad extra, algunas obligatorias y otras opcionales: chaleco reflectivo, luz frontal y una linterna que me enganché en el brazo, apuntando hacia atrás, pensando en el tráfico que yo no podía ver venir. Cada vez que podía tomaba la colectora. No me importaba si eso me sumaba metros extra. Algunos corredores pueden preferir el asfalto porque devuelve más impacto y da más velocidad. Yo venía de lesionarme el tendón de Aquiles, además de que soy corredor de montaña, así que para mí la tierra, el pasto y hasta las piedritas eran mucho mejor opción.

Si contara cada detalle de esta carrera probablemente a ustedes les tomaría 36 horas leerla, pero voy a lo importante: ese plan que armé medio a las apuradas, aunque con el apoyo de años de experiencia, funcionó. Corrí toda la noche a un ritmo sostenido, con energía, sin sed ni hambre. Mientras los otros corredores me miraban raro por correr sobre pasto o vereda, yo iba a mi ritmo, cómodo. Cuando estaba llegando a un check point subía la velocidad porque sabía que me alejaba varios minutos del horario de cierre. ¿Para qué usaba este tiempo que ganaba? Casi exclusivamente para masajes descontracturantes de Gloria.

En un momento, mis asistentes empezaron a sucumbir por el sueño. Les propuse que me dejaran correr un par de puestos solo. Lo peor ya había pasado. Me costó convencer a Juan Pablo de volver al auto a dormir unos minutos. Así fue que estaba solo al costado de la Ruta 9, con el auto y mis asistentes esperándome, ya totalmente de día. Empecé a llegar a Gobernador Castro, a esa ciudad que solo visito por el Ultra Desafío, donde con Ale imaginábamos que íbamos a estar a nada de la meta. Y mientras corría de nuevo por ahí, totalmente solo, hundido en el silencio de las primeras horas del día, empecé a sentir una revolución en mi cabeza. ¿Por qué Ale no estaba ahí, físicamente, cumpliendo su sueño? Empecé a apurar el paso mientras caían las lágrimas. Cuando llegué al puesto intenté esconder mi llanto, pero Vale me vio y se preocupó. Le pedí que caminara unos pasos conmigo para charlar. Se me cortaba la voz intentando explicar lo significativo de ese lugar. Charly caminaba unos pasos más alejado. Quizás intuyó que me pasaba algo y quiso darme espacio, pero si quería verme llorar, esa fue la primera oportunidad que tuvo. Nos las ingeniamos con Vale para no darle a nadie ninguna explicación de lo que me pasaba. Ella me recomendó tener pensamientos positivos y concentrarme en llegar.

Se suponía que en Gobernador Castro teníamos la carrera adentro y que todo lo demás era cuesta abajo. Qué equivocados estábamos, Ale. Hasta ahí todo funcionó: el ritmo, la comida, el clima. A partir de ahí empezó lo más duro. Vinieron todos los fantasmas y empezó el tercer desafío: salir del «Rompecabezas», un extenso camino de 20 km de la nada misma. Claro, abajo de tus pies hay suelo. Algunas piedritas, polvo que levanta algún auto ocasional. A la derecha pastizales, a la izquierda las vías de un tren que nunca va a pasar. Arriba cielo despejado. Y nada más. Hay pocos puntos de referencia y las distancias parecen multiplicarse. En lugar de las paradas cada 4 o 5 km como indica el reglamento, empezamos a frenar cada 2 km. Podrían haber sido 10 porque yo no notaba la diferencia. Quería escaparme de algún modo. Mis corredores asistentes ya estaban fundidos, habiendo sumado entre ambos casi 120 km. Cada vez que el auto frenaba para esperarme, me subía al asiento trasero, me tiraba encima de los bolsos y cerraba los ojos. Soñaba que no estaba ahí.

Vale sacó un as en la manga. Cuando vio que pedirme que no me acueste y no me duerma no funcionaba, aprovechó su plan de datos y me mostró un video de mis sobrinos gritando: «¡Vamos, tío Martín! ¡Tú puedes» (Sofi lo decía muy clarito, Mateo con su chupete en la boca era más indescifrable, pero se entendía). Eso fue una verdadera inyección de motivación, pero lo que cerró el trato fue cuando me mojaron la cabeza y la nuca con un botellón de agua. Era el mediodía y el sol estaba vertical sobre mí. Agachado, yo solo veía mi sombra proyectada en el piso y cómo un chorro helado bajaba desde arriba hasta mi cara. El agua caía sobre la tierra seca, que la chupaba como una esponja. Tenía público hinchando por mí, margen de tiempo y las ganas de que ese camino recto se terminase. La única salida era para adelante.

Esos fueron mis kilómetros más lentos, pero de pronto estaba corriendo de nuevo. Llegué al anteúltimo check point. Si los horarios de corte permitían llegar caminando, con el tiempo extra que tenía podía avanzar arrastrándome. Me senté un momento, me volví a mojar la cabeza (una sensación maravillosa cuando hacen 35 grados) y después de descansar unos minutos, volví a correr. Ese pueblo se llama Villa Ramallo. Sus árboles y veredas con pasto deben tener una extensión de unos… 500 metros. Nuevamente volvimos a un camino polvoriento que, en ese contexto, era la nada misma otra vez. Tenía fuerzas renovadas, dije «no hagamos más lo de frenar cada 2 km». Fui sincero, realmente creí que tenía lo suficiente para tirar más lejos, pero rápidamente me di cuenta que estaba exagerando. Nuevamente hicimos paradas cortas con mucha ingesta de líquido y agua en la cabeza.

Aquí debería marcar una de las grandes diferencias que viví entre el Ultra Desafío y el Spartathlon. En Grecia se me cerró el estómago y encontré mucha dificultad para pasar la comida a partir del km 100. Me obligué a comer porque sabía que si no era imposible llegar, pero reduje las porciones que tenía planificadas. Faltando unos 20 km mi equipo de asistencia aceptó que dejara de comer sólidos y me mantuviera el último tramo con lo que ya tenía. En ese camino polvoriento, a 20 km de llegar a la Basílica de San Nicolás, nuevamente dije adiós a los sólidos, pero no se me cerró el estómago en ningún momento. Pude comer y tomar todo lo que estaba en el Excel hasta ese punto. Ahí sentí que, al igual que cuando estaba acercándome a Esparta, podía seguir con lo que estaba en el organismo, manteniendo solo la ingesta de líquidos.

Finalmente salí de ese segundo y eterno camino polvoriento. Ahí llegó la gran desilusión. Mi Excel tenía al detalle cada punto y cada kilómetro. Todo coincidía a la perfección… salvo la última parte. Lo que eran mis últimos 7 km a la meta terminaron siendo 11 km. Venía todo perfecto, estábamos finalmente en San Nicolás, y las letras impresas en ese papel decían que faltaba 1 km para la meta… pero yo conocía ese camino. Había hecho el relevamiento varias veces. Compartiendo mi decepción, mi equipo de asistencia reconoció que estábamos 3 km más lejos de lo que creíamos. Me senté en el banco de la parada de un colectivo y me quedé mudo, paralizado. No podía pensar, tampoco moverme. Fueron unos segundos en silencio, nadie atinó a hacer nada más que volver a mojarme la cabeza. Ayudaba, pero no era suficiente. Hasta que Juan Pablo, que ya estaba en ojotas, con los pies partidos de dolor, me dijo «¿Querés que te acompañe?». Fue como si me ofreciera a llevarme en sus brazos. Le dije que sí y empezamos a correr juntos.

Es increíble lo que una oferta así puede hacer para un corredor. Ni siquiera sabía que lo deseaba tanto hasta que me lo ofreció. Charly, detrás del volante, me arengó pidiendo ver lágrimas en la meta.

La ventaja de esas veredas de San Nicolás era que había algo de sombra. Corrí como pude, con 240 km encima pero todas esas ganas de llegar. El plan se había decidido de antemano: iba a cruzar la meta de la mano de Vale. Su apoyo todos estos meses ayudándome para que entrenara y todo ese día entero donde se fijó que comiera y que tuviera ropa seca (llegó a secar mis medias mojadas y olorosas en la secadora del baño de una estación de servicio) hacían que ese triunfo fuese de los dos.

Cuando uno se está acercando a la Basílica de San Nicolás, entre los árboles y por encima de las casas empieza a asomarse la cúpula. Cuando le vi volví a sentir esas ganas incontenibles de llorar. ¿Era real? ¿Había salido el día anterior del Obelisco para llegar hasta ahí a pie? ¿Era seguro correr entre veredas rotas, bajar y subir cordones, con la mirada nublada por las lágrimas? Me contuve todo lo que pude, hasta que le di la mano a Vale y corrimos juntos los últimos 50 metros. De fondo me esperaba la cinta para cruzarla. Caían mis lágrimas. Un perro se apareció de atrás nuestro y cruzó la línea de llegada antes.

Llegamos y abracé a Vale. Le pedí que me acompañara, porque el Ultra Desafío no está completo hasta que no se toca la pared de la Basílica. Finalmente lo hicimos y sin quitar mi mano de ese muro rugoso, la abracé y lloré fuerte, como si no tuviese consuelo. ¿Qué sentí? Alivio de haber terminado. Felicidad inmensa. Mucho agradecimiento. Humildad. Y en el fondo sentí pena por mí. Fue como si fuese otra persona que mirara toda la línea de la vida desde afuera. En un instante entendí todas las veces que me subestimé, que pensé que era un inútil, que sentí que no me merecía ser feliz. En ese instante todo se acomodó y tuvo sentido. El esfuerzo rinde frutos. La planificación minimiza las chances de error. Si te rodeás de la gente indicada te potencia. Todos merecemos cumplir nuestros sueños si realmente ponemos nuestro foco en eso.

Charly tuvo la oportunidad de verme llorar (hay fotos, de hecho). Si alguna vez quieren explicar la frase «llorar a moco tendido» pueden usarme de ejemplo.

Pero esta es solo la parte de mi historia. Otros cinco corredores llegaron a la meta, algo totalmente inaudito para el Ultra Desafío, que venía de un finisher en 2016, cero en 2017 y dos en 2018. Nuestro sueño como organizadores era tener cinco finalistas, que es lo que nos pidió la organización del Spartathlon para tenernos en cuenta y que esta prueba sirva para clasificar en la madre de todas la s carreras en un futuro. Hicimos nuestra parte, ojalá todo lo que venga después sea mejor.

Alguna vez dije que quería completar este Ultra Desafío para retirarme del ultramaratonismo. Se ve que se corrió la voz porque cuando me despedía de los otros finalistas me pedían que por favor no me retirara. El mundo del ultramaratón es maravilloso. El lugar donde he visto más solidaridad en toda mi vida. Pero requiere de hambre. Yo no sé si voy a seguir teniéndola. Quiero poner el foco en formar una familia, dedicar mi tiempo a mi esposa, a la casa. Me demostré que puedo lograr todo lo que me proponga. ¿Qué tal si me propongo algo distinto a correr? ¿No me sacaría eso de mi zona de confort? ¿No sería eso un «ultra desafío» para mí?

En principio sé que quiero vivir esta carrera desde el otro lado, siendo asistente. Quiero devolver todo lo que di. Si vuelvo a correr una ultra o no se verá con el tiempo. Ya me estuvieron criticando porque estoy anotado para los 160 km de Patagonia Run en 2020 pero la montaña y la calle no son lo mismo para mí. Son dos mundos que se cruzan en muchos puntos, pero que requieren de ritmos diferentes. En la montaña un chocolate me da la energía para seguir avanzando, pero en la calle me dejaría tirado en el piso, retorciéndome.

Igual, los que conocen a los corredores, saben que cuando prometemos que no volveremos a hacer una carrera es porque estamos relajados y no queremos pensar tan adelante en el tiempo. Quizá, no lo prometo, en algún momento vuelva el hambre, y si está el plan adecuado y la gente adecuada, surja una nueva aventura que sea digna de contar.

La otra maratón

Ayer domingo, en Buenos Aires, se volvieron a correr los 42 km 195 metros de esta histórica prueba, a la que me prometí correr a menos que algo me lo impidiese. Solo hay dos cosas que podrían dejarme afuera de la largada: estar en otra ciudad o estar lesionado. Un motivo me alejó el año pasado, cuando vivía en Brasil, el otro en 2014, cuando volví de haber completado el Spartathlon con un microdesgarro en el tibial.

Si bien el 4 de septiembre sufrí un dolor muy punzante después de un fondo de 30 km (el que autodiagnostiqué como una tendinitis en el tendón de Aquiles), decidí que si llegaba al día de la carrera sin dolor, la iba a correr. Me porté bien, hice todos los ejercicios de estiramiento que recomendaban en YouTube, prioricé el reposo, y aprendí cómo se hacen los automasajes (en forma transversal a las fibras, nunca acompañando). El jueves anterior a la prueba corrí 20 km sin dolor, así que me la jugué.

A todos los que me preguntaban cuánto tiempo quería hacer, les decía 3 horas y media. Esta es una estrategia un poco cobarde que tengo: decir en voz alta un tiempo mayor al que realmente quiero lograr. En mi cabeza sonaba de fondo un «3 horas y 15 minutos». A veces me funciona. Como venía de dos semanas de estar parado y un solo fondo de 20 km en ese período, no tenía las expectativas muy altas. Mi único as en la manga era Andrea, una de las alumnas del team de INRun Buenos Aires (le pusimos nombre a nuestro grupo), quien me iba a acompañar en bici. Mi esperanza era esforzarme como para no pasar un papelón frente a ella, y que me ayudara a mantenerme motivado.

La salida, lamentablemente como pasa todos los años, fue un caos. Es cierto que yo esperé a último momento para ir a mi corral de 3:30 hs, pero había muchísima fila para entrar faltando poquísimos minutos, y la capacidad estaba totalmente desbordada. No culpo a la organización, aunque ellos podrían buscar un modo de mejorarlo, sino a la cantidad de corredores que no respetan su ubicación y a los cientos (o miles) de colados que sufrimos cada año.

Por suerte me pude acomodar cerca del arco de largada, y solo me tomó poco más de un minuto cruzarlo. Era tal la cantidad de corredores, que no nos pudimos encontrar con Andrea donde habíamos pactado, en la Av. Dorrego, sino recién en el microcentro. Largué rápido, a 4 min/km, para poder despegarme del malón y correr a mi ritmo. Iba saltando de la calle a la vereda y de vuelta al asfalto para poder esquivar corredores. Entonces pensaba en mi tendón y en que quizá no era lo ideal.

La carrera no tuvo muchos sobresaltos para mí. Fui intentando mantener bajas mis expectativas pero queriendo dar todo lo que tenía. El ritmo promedio iba en unos 4:20 min/km y las subidas las encaraba rápido. La organización decidió cambiar de marca de hidratación y pasar de Sierra de los Padres a Bonaqua. Esto significó dos cosas: una, que entregan agua baja en sodio, algo que me obliga a tomar bebidas isotónicas para no sufrir hiponatremia. Otra, que pasamos de unas botellas de 300 ml, muy cómodas para tomar en los puestos, a unas de 500 ml, hechas con un plástico que es una porquería. Solo abrirla mientras uno corre hace que el material se contraiga y salga el agua disparada. Y cuando creía que no podía ser peor, en la mitad de los puestos daban vasos, todavía más molesto de tomar en movimiento. Decidí sacrificar algunos segundos frenando y tomando mientras caminaba. Un par de sorbos en cinco pasos y a seguir corriendo.

Como corrí solo, ir viendo a Andrea esperándome y preguntándome si necesitaba algo me hacía sentir contenido (además de presionado para no aflojar). Fui escoltado todo el camino, salvo cuando, después de salir de La Boca para subir nuevamente a la autopista, la organización vedó la circulación de bicicletas y nos separamos varios kilómetros. Muchos corredores se quejaron, después de la finalización de la carrera, por las bicis que supuestamente les cortaban el paso. Esto no lo vi en ningún caso, pero doy fe que Andrea fue muy respetuosa a un costado, sin cruzarse ni frenarse en medio del camino.

Lamentablemente le di mal las indicaciones a mi papá de dónde nos podíamos encontrar, ya que el recorrido es diferente al de la media maratón (que era mi referencia). Él incluso se fue hasta la 9 de julio para ver si me cruzaba, y pasé por su lado sin que ninguno de los dos viera al otro. También le dije a mi amiga Vale que me podía venir a buscar a la llegada en Av. del Libertador y Monroe, cuando en realidad era en Figueroa Alcorta y Monroe, unas cuantas cuadras de distancia. Supongo que tenía la cabeza más puesta en mi miedo por el tendón que en dar datos precisos.

Si bien venía bárbaro, manteniendo una velocidad bastante por debajo de los 5 min/km, cuando salimos de la 25 de mayo, me pinché. Mal. Sentía un hormigueo en las manos y un cansancio general muy pesado. No podía verla a Andrea (producto de ese largo desencuentro de la mitad), y cometí el peor error de un maratonista: empecé a tener pensamientos negativos. De pronto todo era demasiado difícil, la meta estaba muy lejos, no tenía las zapatillas adecuadas, el tendón de Aquiles me iba a pasar factura, no estaba correctamente alimentado ni hidratado, y quién me manda a mí a correr después de estar 2 semanas parado. No me di cuenta cuándo, pero empecé a caminar. Una chica de la organización me preguntó si estaba bien. Era el kilómetro 33, me faltaban números de un dígito para terminar, pero no me alcanzaba. Le pedí a Andrea que a partir de ahí no se separara de mí. Seguramente ella notó que me venía a pique, y me empezó a alentar, a decirme una gran verdad: yo podía.

Troté a la velocidad que salió. Empecé a correr un poco por encima de los 5 min/km. Comí de mis reservas de damascos, y la única estrategia que se me ocurrió para salir de esa situación fue correr. Pensar menos y poner un pie adelante del otro. Y así transité 6 km en modo ahorro de energía, hasta que pasó algo increíble.

Entrando en Ciudad Universitaria me crucé con Pato Reck, un corredor al que vi muy golpeado en otra maratón, en Zárate, faltando 5 km para la meta. Nos pusimos a correr juntos e intenté motivarlo. Lo obligué a correr, nada de caminar ni descansar con la meta al alcance de la mano. Por eso, cuando pasé al lado de él, me dijo «Hoy me vas a salvar de nuevo». Así fue como de pronto empecé a correr a 4:30 min/km. Hacía media hora me estaba arrastrando, y de pronto volvía al ritmo de mis primeros kilómetros de carrera. En algún punto Pato pidió caminar y que después me alcanzaba. Se lo prohibí, lo mínimo que podíamos hacer era un trote.

Ver la cancha de River es una livio, porque significaba que la meta estaba muy cerca. La subida del puente de Udaondo es dura, pero tampoco dejé que Pato la caminara. Bajamos con el envión, doblamos en Figueroa Alcorta, y encaramos esos últimos metros a 4:15 min/km. Fue una sensación muy linda olvidarme de todas mis inseguridades y dolores para poder ayudar a otro. Crucé la meta con el tiempo oficial de 3:15:00, pero tiempo neto de 3:13:39. Maravilloso.

Recibimos la medalla, nos sacamos fotos, estiramos, y cerramos otra maratón inolvidable.

Pero lo que para mí terminó siendo una experiencia inolvidable, para muchos amigos míos y posiblemente miles de otros corredores, se tornó algo muy desagradable. A partir de las 4:30 hs de carrera, la organización… se quedó sin medallas. No es la primera vez que lo veo, recuerdo en la media maratón de 2010 que pasó lo mismo, y debo reconocer con bastante vergüenza que esa vez fueron mis primeros 21 km, y los corrí colado. Pedí mi medalla, aunque no me correspondía. No lo entendí en ese momento, incluso escribí una reseña en este blog sobre esa experiencia, pero un lector me hizo entender que colarse significa sacarle recursos a otro corredor que pagó su inscripción. Por eso nunca volví a hacerlo. De hecho, alguna vez me metí en una carrera para aprovechar el corte de la calle, sin cruzar nunca la meta ni tomar la hidratación de la organización.

Es evidente que la cantidad de colados hizo que muchas medallas no llegaran a sus legítimos destinatarios. Podemos culpar a Ñandú por esta falla, pero yo vi frente a mis ojos como le saltaron encima a un corredor que entró en el corral de la llegada. Aunque esta persona estaba a los gritos que venía acompañando a otro maratonista, no le permitieron seguir. Es difícil hacer esto con cada corredor que no está inscripto, más cuando algunos se fotocopian el dorsal de otro atleta, o reciclan uno de una vieja carrera. Pueden tener cientos de ojos, pero toda la organización funciona con seres humanos.

Es una pena que se empañe una fiesta así, siendo que la maratón es la prueba por excelencia para los corredores. Pero, ¿qué se puede hacer? Como los chips son descartables, no hay intercambio de este aparatito por la medalla, como solía ocurrir antes. Sin chip, no hay medalla. Punto.

Tengo una sugerencia. Es lindo el momento de llegar y que te cuelguen la medalla en el cuello, pero quizá haya que hacer como en otras carreras, donde uno tiene que ir a buscarla a una tienda al costado. Ahí, con el número de corredor, se ingresa al sistema para ver si está inscripto y si pasó por todos los controles. Si se quedó tomando una gaseosa en la 9 de julio para después cortar camino, no hay medalla. Si no está en los registros tampoco. Seguramente los colados que vienen con dorsales de otras carreras no van a ser tan caraduras de reclamar nada.

Terminé bastante bien a nivel físico, pero hoy me levanté de la cama con dolores en todo el cuerpo, y si bien el tendón de Aquiles no me duele, está inflamado. Me tranquiliza y a la vez me preocupa. El 7 de octubre me espera un fondo del Ultradesafío de unos 60 km, así que ese será mi próximo objetivo. Voy a intentar no sobreexigirme, ser consciente de mis limitaciones, y tratar de llegar de la mejor manera posible al 17 de noviembre.

Objetivos 2018

Estas son las metas para lo que resta del año:

- Ser feliz.

- Volver a entrenar diariamente (o casi). Lo estoy logrando. Por las mañanas me despierto, medito 15 minutos (si tengo tiempo), como una fruta y dedico media hora a entrenar core y brazos. Ya voy 5 semanas en los cuales hice los ejercicios 28 veces. Es más fácil (y más barato) que ir al gimnasio.

- Comer alimentos más naturales. El eterno objetivo al que voy y vuelvo, pero con las rutinas también volví a comer verduras crudas y muchas frutas. Estoy intentando dejar (en la medida de lo posible) el azúcar y los conservantes. Intentaré ser más riguroso.

- Ordenar mis finanzas. Volví de Brasil con muchas deudas que de a poco estoy cubriendo. Estoy a un mes de ponerme al día con la tarjeta.

- Prepararme para hacer un fondo de 100 km en menos de 11 horas. Todavía no sé dónde, pero sería en septiembre. Aunque no la necesito porque ya preclasifiqué, es la marca mínima para poder correr la ultramaratón que sigue a continuación.

- Entrenar para el Ultra Desafío 246 km, que une el Obelisco con la Basílica de San Nicolás, que debemos completar en menos de 36 horas. Se corre a mediados en Noviembre, con lo cual hay tiempo, pero no como para relajarse.

- Acompañar, en la medida de lo posible, a las nuevas generaciones de corredores. Ya tengo compromiso con la Media Maratón de Agosto y la Maratón de Septiembre, a correrse en la Ciudad de Buenos Aires. Si usted desea que corra alguna carrera, solo tiene que escribirme.

- Aumentar mis horas de ayuda desinteresada. Se desprende un poco del punto anterior. Quiero seguir ayudando gente a superarse. En algún momento mi herramienta era este blog, ahora empecé un grupo (gratuito) con tres reuniones semanales, y estoy por sumarle un cuarto día. Me está dando muchas satisfacciones, y quiero sostenerlo (y que crezca).

- Viajar a un lugar desde donde pueda seguir trabajando con mi computadora. Cuando resuelva el punto 4.

- Escribir más seguido.

Las decepciones también son oportunidades

El domingo estaba corriendo por Vicente López, llevaba unos 20 kilómetros acumulados, y escucho que me llaman por mi nombre y apellido. Me quedaban todavía 11 km para terminar, pero tuve que frenar y darme vuelta. No reconocí a la chica que me había llamado. Se presentó como Nani, lectora de este blog, y me hizo un pedido directo y sin vueltas: «Tenés que seguir escribiendo». Es muy lindo que una persona que solo te conoce de leerte, te diga algo así. Así que… honrando su pedido, aquí estoy nuevamente. Quizá esta no sea la entrada que me haga merecedor del Pulitzer al posteo del año (ese premio existe, ¿no?), pero es algo que define un poco mi realidad actual, por lo que me pareció que valía la pena intentarlo.

Muchas veces escuchamos eso de que en chino «crisis» significa «oportunidad». No faltará quien crea que es en japonés, con lo cual en un bar de mala muerte en Pekín te darían un buen sopapo.

Para ser más precisos, la palabra «crisis» en chino se escribe juntando los ideogramas «peligro» y «oportunidad». Esto nos permite ver cómo se desarrolló el concepto para esta cultura milenaria. Una crisis no necesariamente es el final de un camino, sino el inicio de uno nuevo.

Ahora que nos pusimos de acuerdo, ignoremos todo lo anterior, porque hay otro sentimiento que suele parecer el final de todo, y en verdad es mucho más: las decepciones. Inevitablemente, cuando nos ilusionamos nos espera la desilusión: completemos nuestro objetivo o no. ¿Cuál es el mejor método para que aquella chica deje de ser un amor eterno? Conquistándola. ¿Cómo podemos desmitificar aquella carrera que casi nadie puede terminar? Terminándola.

He hecho todo este preámbulo para hablar un poco de mí. Hace ya varios meses que me separé, en lo que podría llamar una de las grandes desilusiones de mi vida. Quizá una autoestima bien apuntalada haga que uno salga más airoso de una situación así, pero de tener un departamento hermoso, con vista al Cristo Redentor, una mujer bellísima y mi gato argentino bajo el mismo techo carioca, terminé en un hotel con pésimo Wi-Fi, y todas las cosas que logré meter entre una valija de cabina y una caja (sí, una caja). Y era una situación ideal para hundirme en la depresión y contemplar todas las cosas que habían salido mal.

Pero, en lugar de eso, me puse a pensar en todas las cosas buenas que podía sacar de todo eso. Volver a ver a mis padres y a mis amigos. Involucrarme más en el circuito de Ultramaratón Argentino. Estar más cerca del trabajo editorial. Entrenar de nuevo a los alumnos que había dejado atrás. Buscar un departamento más acorde a mi economía (aquel hermoso de Botafogo era demasiado caro para nosotros). Pero, sobre todo, aprender de mis errores y que me sirva para crecer.

En todas estas cosas pensaba en mi hotel, comiendo galletitas de chocolate (la comida chatarra se permite en situaciones así). No es fácil elegir ver las oportunidades en lugar de paralizarse, pero se puede.

Recientemente tuve más golpes duros. Intentamos traer a Santi, mi gato, en un vuelo de LATAM, pero no teníamos todos los papeles, así que aunque pagué por su pasaje, tuvo que quedarse en Brasil. Mis ex-suegros ofrecieron adoptarlo, idea que no me enloquece pero que es preferible a que lo den en adopción. Tampoco pude cerrar un departamento supereconómico para estar cerca de la editorial, con lo que se van ciertas esperanzas de ahorrar en los meses venideros (o al menos de ahorrar más de lo que podré a partir de ahora).

Me queda ver el lado positivo, de que Santi esté todo el tiempo acompañado, con un patio donde cazar insectos y un perro de su tamaño para jugar. Sobre el departamento, me entusiasma buscar nuevas opciones y calcular qué me conviene, amueblado o no (pueden votar en este mismo posteo). Tengo además cosas que me mantienen muy motivado. Por ejemplo, conocí una comunidad de extranjeros que se conectan por el sitio InterNations, y les propuse armar un grupo de running (totalmente gratis). Ya nos estamos juntando tres veces por semana, donde les comparto las cosas que aprendí escribiendo este mismo blog, al tiempo que forjo nuevas amistades.