Archivo del sitio

La Misión 2024: La carrera más dura de mi vida

Después de estar tres días casi todo el tiempo en cama, el dolor en el gemelo empezó a permitirme cierta independencia. Hasta ahora solo podía ir hasta el baño, con muchísima dificultad. Intenté trabajar un poco, sentado en el escritorio, pero la gravedad llevaba sangre al desgarro, y el edema me petrificaba la pierna. La punta de los dedos del pie lanzaban chispazos de dolor, y de a ratos tenía que volver a acostarme. Si me tenía que retorcer del dolor, que al menos fuese en posición horizontal.

«Flor de desgarro te hiciste», me dijo el traumatólogo después de ver la ecografía. El edema no es otra cosa que sangre, y es una mancha tan grande que no deja ver exactamente dónde se rompió el músculo. Le pregunté si iba a poder correr Patagonia Run en un mes y, mientras negaba con la cabeza, sentenció: «No vas a llegar». Pero de algún modo lo convencí de que podía ir a kinesiología todos los días, más bici, elongar, caminata, y después hacer los 70 km tranquilo (y saltando en un pie). ¿Quién sabe? Al final, dejó entrever la posibilidad de que, con algo de suerte, llegaba.

¿Cómo fue que llegué a romperme un músculo en carrera? ¿Y por qué tuve que llegar a esta instancia?

Semana 52, el blog que nos convoca, empezó en 2010. Solía tener actividad diaria y fue testigo de muchos desafíos y desarrollos físicos y mentales. Hice la crónica de mis primeros 42 km (10/10/10, en Buenos Aires), mi primer ultramaratón (08/12/11, en Yaboty), y las dos veces que corrí 246 km en menos de 36 horas: El Spartathlon (26/09/2014, entre Atenas y Esparta) y el Ultra Desafío (16/11/2019, entre Buenos Aires y San Nicolás).

Pero no todos fueron triunfos. Semana 52 también narró abandonos, como La Misión en 2012, cuando intenté hacer 160 km en las montañas de Villa La Angostura y abandoné unos 50 km antes de llegar a la meta. Fue una de las experiencias más agotadoras de mi vida, por lo que se volvió una cuenta pendiente que algún día iba a tener que repetir. ¿Por qué querer volver a eso? Cuando escribí la crónica de esa carrera, dividida en tres partes (Parte 1, Parte 2 y Parte 3), cerré con una frase que lo explica un poco: «¿Qué sería de la vida sin objetivos que cumplir?». Ya en ese momento, a horas de no haberlo logrado, sabía que iba a volver a intentarlo.

Siempre me gustaron las coincidencias numerológicas y lo cíclico. En La Misión 2012, que largó el 12/12, tenía el número de corredor 12, y un retraso por mal clima hizo que arrancáramos a las 12. Abandoné en el km 112. Y 12 años después, decidí volver a La Misión por la revancha. En esta nueva edición me tocó el dorsal número 300, algo que me encantó porque me remitió a los guerreros espartanos que protegían a Leónidas y retrasaron valientemente a los persas en la Batalla de las Termópilas. También remite, de algún modo no tan directo, al Spartathlon griego, la madre de todas las carreras.

Si este intento de revancha me tomó 12 años es por una simple razón: estoy vislumbrando mi fragilidad como atleta. Tantos años de ultramaratones empezaron a hacer mella en mi cuerpo. Un día me diagnosticaron metatarso vencido en el pie izquierdo, algo doloroso e irreversible. Solo necesito correr 90 minutos o entrenar dos días seguidos para que me empiece a doler. También está el edema en la cadera, algo que nunca termina de curarse. Estas molestias son incompatibles con correr horas y horas. Después de hacer 24 horas en pista (Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero), carrera en la que alcancé las 100 millas, le prometí a mi esposa que me retiraba de las ultramaratones. No me lo pidió, y no me creyó. Pero realmente quiero dejar de lado las competencias donde termino arruinado. Con cada ultra, algo se rompe en mi cuerpo y no se recupera del todo.

Entonces, esa es mi simple razón. Siento que tengo fecha de vencimiento. Puedo seguir corriendo, incluso hacer maratones y carreras de aventura, pero esos desafíos que duran días y llevan al físico a su límite están empezando a volverse cada vez más inalcanzables.

Antes de mi eventual retiro y de que mi cuerpo no pudiese estar al nivel de una ultra de montaña de 160 km, me anoté en La Misión 2024. Pagué por adelantado, tanto la inscripción como el hospedaje. Canjeé algunas millas para el pasaje y me empecé a enfocar en ese objetivo. Santy, mi entrenador en Actitud Deportiva, me propuso un esquema de entrenamiento distinto al que venía manejando, porque tenía poco margen para prepararme. Nunca recuperé mi peso ni mi ritmo de entrenamiento prepandemia, así que el tema de ser constante me estaba costando mucho. Me preparé meses, sin dejar de sentir dolor en el metatarso o en la cadera. De a poco fui perdiendo grasa abdominal y sintiéndome más seguro y fuerte. Pedí prestado parte del equipo que necesitaba y gasté mucho dinero comprando comida para probarla en entrenamiento y armar mi estrategia de carrera.

A último momento, como suele ocurrir, me dio pánico precarrera, así que consulté a una nutricionista. Armamos rápidamente un Excel con los alimentos que iba a consumir y una proyección de cuántas horas me iba a llevar hacer 160 km de montaña. Sin mucha justificación más que la intuición, aventuré 50 horas. Una locura, porque después de que La Misión 2024 finalizó, vi el ranking y me di cuenta que ese tiempo me hubiese puesto en el top 10 de la carrera. Pero era lo que me parecía en ese momento: 20 horas y media para la primera mitad, 29 horas y media para la segunda.

Me encanta viajar, pero no me gusta hacerlo solo. Ir a otra provincia en avión, tomar un micro y hospedarme en un hostel es algo que no me tentaba. Lo tomé como parte del desafío. Hay que salir de la zona de confort y esto me incomodaba mucho. Tuve la suerte de compartir la habitación con otros corredores que habían ido a Villa La Angostura para desafiarse al igual que yo. El ultramaratonista es siempre un bicho raro entre la gente, así que uno se hermana muy fácilmente cuando está en la cercanía de otro. También me encontré con experimentados «misioneros» como Daniel o Mariano, amigos que me dieron consejos hasta el último minuto.

Siendo consciente de mis lesiones (y limitaciones), me di una inyección de Oxa B12, a ver si el corticoide evitaba la inflamación del metatarso y podía correr con cierta normalidad. Tenía mi bolsa de aprovisionamiento con comida y ropa de recambio para levantar en el km 80 (Villa Traful), un chaleco con dos botellas de 500 cc de agua, comida para 14 horas en todos los bolsillos y, encima de todo eso, una mochila donde llevaba más ropa, más comida, la bolsa de dormir y el saco vivac (completando unos 8 kilos). Con mis desvencijados bastones, caminamos hacia la largada.

Vuelvo una vez más a lo cíclico, que me encanta: en La Misión 2012 yo había corrido con una mochila roja de marca Quechua. Al no completar la prueba, se la regalé a Mariano (con los años, completó muchas ediciones con ella). En 2024, él volvió, todavía con esa misma mochila. En agradecimiento a mi gesto de aquella vez, me regaló una campera hermosa marca North Face, que la que usé en esta edición de La Misión. Y yo corrí con la misma mochila Quechua que él, salvo que la mía era un préstamo de otro amigo «misionero», Walter.

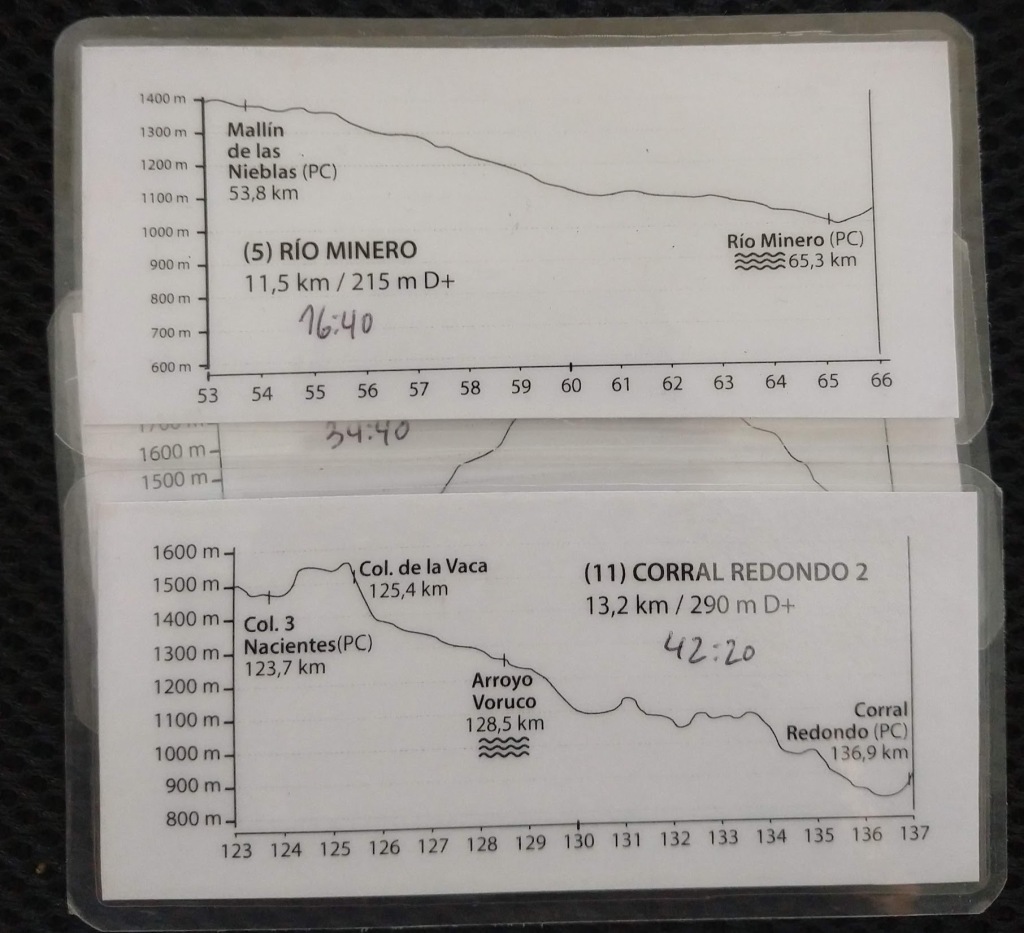

Aprovechando mis conocimientos de diseño gráfico, y siendo que la carrera no tenía puestos de asistencia que uno pudiera usar como pequeñas metas intermedias, tomé la geografía y los puestos de control para segmentar el recorrido en 13 partes. Copié el perfil de altimetría que compartió la organización, le escribí cuántos kilómetros tenía cada segmento, cuánto desnivel acumulado, cuánta distancia acumulada y a qué hora creía que iba a completar cada parte. Lo imprimí, plastifiqué y puse en un bolsillo accesible de mi chaleco. Poder consultar esta información detallada durante el recorrido, a la intemperie, cansado, sin saber dónde estaba o qué se venía, fue muy útil.

Largamos tan solo un par de minutos pasados de las 10 de la mañana. El pronóstico venía amenazando lluvia todo el día, pero solo fue una llovizna y muy breve. Empecé corriendo porque estaba descansado y quería despegarme del pelotón, pero lo cierto es que La Misión tiene tiempos muy holgados y podía terminar los 164 km en 72 horas.

Decidí no usar los bastones al principio, solo los llevaba en la mano. Además de que las piernas estaban descansadas, los quería reservar para cuando llegáramos a la montaña, algo que iba a suceder cerca del km 19. Para mí, ya estar usando los bastones tan al principio solo hacía que las contracturas en la nuca y el dolor de hombros aparecieran más temprano.

Me mantuve en el plan de tomar agua cada 20 minutos y comer cada 40, alternando dulce con salado. Al comienzo todo es muy fácil. Sin dolores ni ningún tipo de molestia, uno se pone en automático y todo fluye. Pasaban los kilómetros y a cada hora tomaba una pastilla de sal. Esto es porque, al ser La Misión una prueba de autosuficiencia, no cuenta con puestos de asistencia, así que uno tiene que proveerse su comida y su bebida. En este caso, había que ir llenando las botellas con los arroyos, que abundan en toda esa geografía y cuya agua, además, tiene bajo contenido de sales. Conserven el detalle de las pastillas porque van a cobrar relevancia más adelante, cuando esta carrera pasó de ser una simple actividad que fluía a estar aferrándome a la vida en la montaña.

Probablemente, uno cambie su percepción del tiempo conforme avanzan los años, pero en las ultramaratones, además, las horas pasan a velocidades supersónicas. Me acostumbré a tomar sin sed y comer sin hambre, mirando el reloj, pero es fácil perder la noción del tiempo. ¿Me toca comer de nuevo? ¡Pero si acabo de hacerlo! A ver las bolsitas con las raciones de comida: uno, dos, tres, cuatro… no, si me quedan cuatro es que me toca comer otra vez. ¿Son las 3 en punto? Tengo que tomar otra pastilla de sal. Juraría que la última la tomé hace 5 minutos… (repita esta conversación interna 50 veces)

Y ahora, lo que nos preguntamos todos: ¿Qué pasa por la cabeza de un corredor mientras corre horas y horas? Estar en este paisaje tan hermoso es sin dudas un plus. Uno se queda maravillado por ese entorno, recordando que se entrenó en escaleras que daban una ganancia máxima de 15 metros por cuesta. Nada se equipara a la montaña. Es maravilloso estar en ese escenario, pero ella nos recuerda constantemente que no pertenecemos ahí. En mi caso, además de reflexionar en lo que estoy haciendo y hacia dónde estoy yendo, en las ultramaratones se me pegan canciones cuyos estribillos me acompañan durante horas. O, en el caso de La Misión, durante días. Ahora, rengo y en la seguridad de mi hogar, me pongo a pensar por qué esas canciones y no cualquier otra. ¿Esconden algún significado? «Kickstart My Heart», de Mötley Crue, podría ser una alegoría al esfuerzo y cómo ese ritmo vertiginoso me mantenía vivo, cual inyección de adrenalina al corazón. Estilísticamente va bien con «Sweet Child O’Mine», de los Guns N’ Roses, una de las bandas preferidas de mi esposa, en quien pensaba mucho… pero, ¿cuál era el sentido de que se me pegara «Florecita rockera», de Aterciopelados, o «Educación sexual moderna», de Les Luthiers? ¿Por qué apareció en mi cabeza «Igual que ayer», de Los Enanitos Verdes, canción en la que no pensaba desde hacía al menos 20 años? Todavía lo estoy analizando. Mientras tanto, hice una playlist con todas esas canciones que se quedaron atascadas en mi cabeza, e intenté ordenarlas para que vayan orgánicamente en estilo: Playlist La Misión 2025. En diferente orden, fragmentado, esto sonaba adentro de mi cerebro casi a toda hora.

El primer cerro que subimos fue el Newbery (1840 msnm), y a la espera de que un geólogo nos explique en detalle por qué el suelo es como es, les voy contando que era una subida arenosa, en la que uno daba dos pasos y se deslizaba hacia atrás uno. Estoy convencido de que esta misma montaña, hacia el final de la carrera, hubiese sido un suplicio, pero como estaba «descansado», se subió y a otra cosa.

En esta instancia, comer no era difícil. Tampoco tomar agua de río. Todavía era incolora e insabora. Esto cambiaría con el correr de las horas. No quiero adelantarme, pero es importante notar que esta reseña, aunque bastante larga, difícilmente represente la cantidad de horas y horas y horas en actividad, y cómo esas cositas automáticas, en algún momento, pasaron de ser repetitivas a hacerse muy dificultosas.

Después de una larga bajada del Newbery, llegamos a la ruta, kilómetro 40. Esto marcaba una cuarta parte de la carrera. Me sentía espectacular, y todavía corría en los llanos. Medio escondido al abandonar la banquina de la ruta había un puestito improvisado donde vendían Gatorade y comida. Dudé un poco, pero como el reglamento lo permitía, me acerqué y pagué gustoso $1500 por una bebida isotónica azul. En ese momento ya estaba un poco harto del agua de río, y tomar algo dulce (y olvidarme por un momento de las pastillas de sal cada hora) me venía bien.

Ahora volvíamos a subir hacia el Mallín de las Nieblas. Y si bien no era un cerro, teníamos que ganar más de 1000 metros de altura. De ahí pasamos al Río Minero. Claramente, la carrera intentaba por todos los medios que nos metiéramos al agua, pero yo prefería perder algunos minutos buscando un conjunto de piedras, un tronco, o algún paso donde mantuviera mi proyecto de pies secos. Tuve una tasa de éxito bastante alta a pesar de pegar esos saltos con cansancio acumulado y una mochila de 8 kilos en la espalda. Sin embargo, cruzar el Minero solo era posible metiendo las patas en el agua helada. Para este fin, venía preparado. Me senté, me saqué las zapatillas y las medias, y me puse unos mocasines. Crucé, no sin insultar por esa masa líquida congelada, me senté, me sequé los pies con una toallita, y me volví a poner las medias y las zapatillas. Repetí este recurso otras tres veces en el recorrido. Tiempo bien invertido para reducir la posibilidad de formación de ampollas.

Ya en la subida al Cerro Piedritas (1890 msnm) estábamos en medio de la noche. El viento hacía sentir el frío, así que hubo que echar mano a la campera, los guantes y el cubrepantalón. Este ascenso, e incluso el descenso, traumó a varios corredores, que solo queríamos llegar a Villa Traful, el puesto bajo techo con nuestra bolsa, donde resultaba conveniente descansar e incluso dormir. Pero qué difícil fue eso. Un terreno muy técnico, con nada de reparo del viento. En estas carreras largas es muy fácil quedarse absolutamente solo, así que los cuadraditos reflectivos, iluminados por la linterna frontal, eran lo único que nos indicaba que estamos yendo por buen camino.

Llegué a Villa Traful a las 16:30 horas de carrera y luego de atravesar las interminables calles del pueblo. Considerando que mi pronóstico conservador era estar ahí pasando las 20 horas, lo sentí como una muy buena señal. Pero cuando llegué y canté mi número de corredor, me di cuenta de que no me sentía muy bien del estómago. Lo comenté a la organización y me dieron la única solución existente para cualquiera de los problemas en La Misión: «Tirate a dormir un rato». Eran las 2:30 de la mañana, un momento ideal para hacerlo. Aunque no tenía colchoneta ni nada similar, saqué la bolsa de dormir, me puse en patas, me metí adentro y comí una empanada de soja con una bebida isotónica mientras esperaba que me invadiera el sueño. Pero la verdad es que no paraba de temblar. Las calzas estaban empapadas de transpiración y no funcionaba el cierre de la bolsa. Me desnudé con la esperanza de que eso me ayudara a calentarme, pero nada. Entonces saqué el saco vivac, me metí con la bolsa ahí adentro, y ahí sí, dejé de tiritar y el frío cesó. Dormí un par de horas, comí algo, fui al baño, guardé mis cosas y salí.

Eran las 6:15 de la mañana cuando estaba nuevamente en carrera, listo para arrancar la segunda mitad de La Misión. En mi cabeza pensaba, si le gané 3 horas a mi pronóstico, ¿haría los 80 km restantes por debajo de las 29 horas? (Spoiler: NO). Las cuentas me daban que podía llegar a la meta en 40 horas. ¿Quién sabe? ¡Quizá menos! Qué inocente que fui.

Pasamos el Arroyo Cataratas y llegamos a la Horqueta Cataratas. Y sí, había cataratas. Pequeñas, pero cataratas al fin. Después del Col. 3 Nacientes, ya estábamos cerca de los 100 km de carrera. Las molestias estomacales iban en aumento, pero me forzaba a comer y tomar. El reloj mandaba. El agua de arroyo me daba asco y cada pastilla de sal me costaba bajarla más que la anterior. Un par de veces, se quedaban pegadas en el fondo de la la garganta y el agua seguía de largo.

Este segundo día estaba despejado y más caluroso que el anterior. Llegué a un puesto bajo la sombra de un árbol y decidí hacer un alto para avisar que no me estaba sintiendo bien. Había una médica, que tras dos preguntas (y, posiblemente, al ver mi ropa con manchas de sal) me diagnosticó que estaba excedido de sales. ¿Cómo podía ser? ¡Si me habían dicho que había que tomar suplementos! Quizás porque empecé con agua embotellada que ya tenía sodio, más toda la comida salada que venía consumiendo (papas fritas, pretzels, palitos), más las veces que tomé bebidas isotónicas, más las pastillas de sal, más todo el esfuerzo en el organismo que genera un ultramaratón de montaña, se generó un desbalance electrolítico en mi cuerpo. La recomendación de la médica fue tomar solo agua de río y en pequeños sorbos. Dejar pasar un tranco largo hasta volver a tomar sales, porque eso era la causa del rechazo que sentía por comer y beber, y al llegar al desvío, decidir si quería continuar mi carrera o bajarme de distancia.

Preocupado, llegué a la bifurcación de 120 y 160 km, donde podía hacer un desvío y llegar en forma anticipada a la ciudad. No contaba como descalificación, sino como un simple cambio de categoría. Pero… ¿y la revancha por la que esperé 12 años? Si no completaba las 100 millas de montaña iba a tener que volver otro año… y la estaba pasando realmente mal. No tenía ninguna intención de volver a pasar por esto. Tenía que darlo todo. Pero me faltaban 60 km, y si me alimentaba mal o si me deshidrataba, no iba a poder hacer ni un tercio de esa distancia. Me senté a comer palitos salados y a esperar. Los comía de a dos, despacito, masticando hasta desintegrarlos. Tomaba sorbitos de mis botellas, y esa agua de río que ayer no tenía gusto, hoy tenía un olor espantoso, como a azufre. En el fondo siempre quedaban partículas, una arenilla mezclada con hojitas trituradas que me daba un profundo asco. Resolví tomar haciendo el esfuerzo de no ver el contenido y aguantando la respiración para no sentirle el gusto, técnica que repetí durante el resto de mi carrera.

Cada vez que me sentaba a comer o beber, aprovechaba para sacarme la pesada mochila y darle algo de descanso a la espalda. No tenía señal de teléfono, así que nadie iba a poder asesorarme, tenía que decidir si me desviaba (estaba cerca de Villa La Angostura) o si continuaba con los 160 km. Me daba mucho miedo perder energía y llegar al límite de tener que hospitalizarme, pero me pareció que si bajaba el ritmo y frenaba para comer (en lugar de hacerlo mientras corría o caminaba) iba a poder tolerarlo. Así fue que, a la orilla del Arroyo Ujenjo, con pocas dudas, me levanté y empecé la subida al Cerro Bayo, cuya cima estaba a 1820 msnm.

Para mí era muy importante subir de día, porque cada vez el terreno se volvía más y más técnico y quería estar muy atento a mi entorno. Es verdad que las marcas (pinturas rojas en rocas o troncos) a veces eran difíciles de ver en el día y que los reflectivos eran muy visibles de noche, pero con el día podía ver mejor qué se venía, cuánto había que subir, si el terreno era todo tierra, sendero, piedras… sentía que con el sol podía avanzar más rápido. Pero aunque tuviera buena visión, no dejaba de ser una geografía áspera, peligrosa. A pesar de estar ayudado por los bastones, tenía que subir rocas muy altas y ayudarme con las manos. Insisto con el detalle de que estaba solo: no tenía a nadie adelante ni atrás. Muy cada tanto me pasaba un corredor que estaba en mejor condición física. Esta soledad significaba que si yo daba un paso en falso y caía al vacío y me rompía la cabeza, nadie se iba a enterar. Recién cuando la carrera terminara, el domingo por la tarde, iban a preguntarse dónde estaba yo. Y recién era viernes.

Si la subida al Cerro Bayo era complicada, la bajada no se quedaba atrás. Eran pocos los momentos donde las piedras me dejaban trotar, y en un momento que no puedo precisar, empecé a sentir una molestia en el gemelo derecho. Hasta ese momento, lo único que me venía frenando el ritmo era que estaba comiendo y tomando menos que el plan y no quería gastar todas mis reservas de energía. Cada tanto me sentaba en una roca, comía y tomaba unos sorbitos de agua sulfatada. Si me lo tomaba con calma, podía levantarme y seguir caminando. Si bebía sorbos grandes, me empezaba a doler la panza. Pero ahora, a la falta de energía, le sumaba ese dolor en el gemelo que yo deseaba que fuera una contractura y que, días después, descubriría que era un señor desgarro.

De pronto pasó algo que profundizó mi miedo. No sabía distinguir si mi dolor de estómago eran molestias estomacales o hambre. Eran sensaciones muy parecidas y no estaba en condiciones de arriesgar nada. Con el correr de las horas, a pesar de que me tomaba todo con mucha calma y me sentaba para comer y tomar, el dolor de gemelo crecía más y más. Descubrí que las subidas no me molestaban tanto, porque la pierna quedaba levemente flexionada, pero sí los llanos, aunque los hiciera caminando, porque tenía que estirarla, y ahí aparecía el dolor. No podía correr por falta de energía y ahora por esa molestia, y cada paso que daba, me dolía. Faltaban 40 km para la meta.

En un momento, tuve que volver a prender la linterna frontal. Me resistí todo lo que pude. Ya no estaba corriendo, solo caminaba, cada paso un dolor. Las canciones de mi playlist se iban repitiendo en loop en mi cerebro, mientras hacía cuentas para imaginar a qué hora iba a llegar a la meta. Esas 29 horas holgadas que había imaginado para la segunda mitad de carrera se habían calculado trotando en las bajadas y los llanos, sin descansos para comer y tomar sorbitos de agua.

Volvió el frío, aunque no al nivel de la primera noche. La cabeza iba más rápido que el cuerpo. El miedo de colapsar por no comer suficiente o por deshidratación y el riesgo de la montaña sobre mi vida me daban vueltas y más vueltas. ¿Cómo congeniar el hambre con el asco? ¿Cómo hacer que esa noche pasara más rápido? Toda esa situación extrema empezaba a cobrarse mi salud mental. Mientras caminaba, una mujer vigilaba que comiera y tomara. Yo no quería hacerla enojar, y le ocultaba que estaba tomando sorbos chiquitos en lugar de lo que realmente debía. Estaba haciendo pis de color amarillo oscuro, y tampoco quería que se enterara. «Si freno se va a enojar», pensaba. Y después de varios minutos de ocultarle información a esta implacable celadora, me di cuenta de que estaba solo y que desdoblaba en una persona inexistente esa dualidad de querer cumplir con mi plan nutricional a la vez de que le daba a mi cuerpo lo que podía en ese momento. ¿Me estaba volviendo loco? ¿Cómo estuve tantos minutos normalizando una situación totalmente paranoica e irreal? ¿Era la combinación del cansancio, el sueño, y la absoluta soledad? Hoy, en la comodidad de mi hogar, me cuesta volver a ese estado de irrealidad y describirlo con palabras, pero durante unos kilómetros silenciosos, toda esa situación me pareció absolutamente normal.

Para acallar las voces y el estado de demencia fugaz, recordé eso que usan en La Misión para resolver todo: tirarse a dormir. Me puse a buscar un terreno plano, sin piedras, donde poder tirar la bolsa de dormir. Algo que parece sencillo se puede volver muy complejo, sobre todo si uno es bastante quisquilloso. En ese momento, mi intermedio mío era llegar al Corral Redondo, puesto de control que antecedía la subida al brutal Cerro Oconnor (1900 msnm). Pero no legaba nunca, no sabía bien dónde estaba, y era mejor descansar algo antes de que se terminara la noche.

Finalmente, al costado del sendero, sin que estuviera 100% horizontal, encontré un trozo de tierra donde extendí la bolsa de dormir y el saco vivac. Debo haber tardado más en desarmar y volver a armar la mochila que la media hora que dormí, pero fue suficiente para resetear el cuerpo, la cabeza, y el dolor en el estómago. Me levanté, me vestí, guardé todo y me comí una barrita de cereal. Todavía era noche muy cerrada y mi estado era cada vez más lamentable. Arañazos en las manos, las polainas totalmente desgarradas y colgando de las zapatillas, un bastón deformado por haber hecho accidentalmente palanca con una raíz, la campera nueva totalmente mugrienta. Les ahorro los detalles de todas las veces que me tropecé y me fui de boca al piso, porque son escenas muy bochornosas que quiero pasar rápidamente. Basta decir que tuve la suerte o el destino de caerme siempre en senderos, sobre tierra, y nunca en un río o, peor todavía, sobre rocas.

En la noche, pasado de sueño, uno ve cosas que sabe que no están ahí. La linterna genera sombras en ramas y troncos que dan la ilusión de estar viendo objetos inexistentes. Vi vaqueanos que desaparecían apenas los tenía a un metro. Vi casas, vehículos, e infinidad de espejismos que, gracias a la experiencia en montaña, aprendí a ignorar. Es muy extraño, uno aprende a desconfiar de la vista, sabe que esas personas que se asoman entre los arbustos no existen y que es imposible que haya una bicicleta blanca estacionada arriba de un árbol. Por eso, en medio de ese contexto de no creer en lo que ven los ojos, se vuelve más fantástico cuando aparecen cosas como dos caballos blancos, majestuosos, en el medio del camino (eran reales). O vacas del tamaño de un auto que cruzaban lentamente el sendero al ver acercarse las luces frontales (también, no las estaba imaginando).

Pero muchas veces creí haber llegado al Corral Redondo. A veces esos espejismos de la noche me hacían creer que había una tranquera y eran solo ramas ubicadas en una forma muy precisa, en ese mismo segundo que yo elegía mirar hacia ahí. El ruido de las hojas o de los arroyos en la lejanía también generaban ilusiones, pero esta vez auditivas, y yo escuchaba claramente personas hablando que nunca aparecían. Después de una caminata interminable, apareció el Corral Redondo, con el responsable del puesto roncando profundamente. Me vi en la obligación de despertarlo porque no sabía para qué lado tenía que encarar. Despertó, pidió disculpas, anotó mi número de corredor para acreditar que había pasado por ahí, el horario (5:30 de la mañana), y me recomendó bajar a cargar agua.

Y dijo «bajar» porque, literalmente, había que salir del sendero de la carrera, hacer 100 metros en bajada hasta el arroyo, cargar agua, y volver a subir esa pendiente. ¡No te contabilizaban la subida! Pero ese esfuerzo era necesario. Se venía la montaña más complicada y por unos 14 km no íbamos a poder volver a cargar líquido. Calculé que, caminando como estaba haciendo con ese gemelo malherido, podía tomarme un mínimo de tres horas cruzar ese cerro. Pero me quedé corto: terminaron siendo ocho horas eternas.

Al poco tiempo que empecé a subir por un camino angosto, donde las ramas trababan los bastones y arañaban el dorso de las manos, el sol empezó a iluminar y no hizo falta mantener la linterna prendida. El terreno era muy empinado y yo creía que el haber dejado la noche atrás me iba a reactivar. Pero me tambaleaba y los ojos se me cerraban. Me senté un momento para sacarme la mochila, descansar y comer, pero no me reponía. Sentí miedo (una vez más) porque era tan fácil caerme y tan difícil que me encontraran… En cuanto llegué a una zona abierta y más o menos plana, saqué la bolsa de dormir, el saco vivac, y me tiré a dormir. Habrá sido una hora, quizá menos, pero fue suficiente para volver a resetear la cabeza y no sentir que me estaba jugando la vida. Comí porciones más grandes que las que venía consumiendo, sin desperdiciar el agua, que iba a escasear por las siguientes horas, y volví al sendero.

El dolor del gemelo era una constante. No lo estoy mencionando todo el tiempo para no aburrir, pero cada paso era una puntada. Tenía lugares perfectos para trotar y recuperar el tiempo invertido en descansar, pero no podía. Era demasiado en ese momento. Solo sabía que, aunque caminara, los tiempos me daban para no pasar otra noche en carrera.

Antes de lo que me imaginaba, llegué a la cima del Cerro Oconnor. Alguien de la organización me aclaró que tenía que pasar por detrás de unas piedras, bajar y seguir el filo que se veía al costado. Pero «bajar» no describía lo que vi a continuación: una cadena remachada en la montaña, claramente puesta ahí para ayudar al descenso. Nadie me explicó en la charla técnica cómo se bajaba. ¿Era de frente? ¿De espaldas? ¿Y qué les hacía pensar que yo conocía el método para hacerlo? Decidí tomarme de la cadena con mi dos manos enguantadas e ir bajando hacia atrás. Los bastones se trababan contra las piedras e interrumpían mis pequeños pasos en reversa. Llegué a pensar, con mucha seguridad, «Ok, esta es la parte en la que me mato». De nuevo, si caía rodando por la montaña, recién iban a notar mi ausencia el domingo. Lo curioso fue que, en un momento, la cadena llegaba a su fin, y estaba tan aferrado a ella, con tanta fuerza, temiendo por mi vida, que ahora quería que siguiera, porque había más bajada y ya no tenía nada de lo que sostenerme.

Con mi capacidad disminuida por el cansancio, mi lesión y mi torpeza natural, seguí bajando lo más despacio que pude hasta que el terreno se niveló. Las marcas rojas en la piedra me indicaban el camino que, como no podía ser de otro modo, volvía a subir. Ya había anticipado que había una falsa cumbre, así que, aunque me picaba la garganta por la sed y no podía masticar la comida por tener la boca seca, seguí avanzando. Subí y finalmente hice cumbre. Solo que este tampoco era el final de la subida, sino que había otro ascenso. Me frustró un poco, pero me armé de valor, me apoyé en los bastones, y seguí trepando. Ahora sí, llegaba a la cima… no, momento, esto baja y vuelve a subir. Me senté, comí un poquito (ya no toleraba ni las porciones de comida más chicas), tomé unos sorbos, y bajé para alcanzar la nueva y definitiva cima. Al llegar arriba de todo vi que… no era la cima. Había que bajar y volver a subir. Ya insultaba y avanzaba a regañadientes. Seguro que no iba a volver a pasar eso de subir para bajar y un nuevo ascenso, ¿no? Bueno, sí. Otra vez, falsa cumbre.

Perdí la cuenta de la cantidad de veces que esto pasó. Me mataba que la peor parte la llevaba en las bajadas. Yo solo quería llegar al siguiente puesto, que me iba a dejar a 10 km de la meta. Cada vez que creía que empezaba a encarar hacia el bosque y al final de la carrera, la montaña me daba otra paliza.

Después de horas de estar atrapado en el Cerro Oconnor, finalmente llegué a senderos de bosque. Mientras racionaba los últimos sorbos de agua, empecé a escuchar un arroyo a lo lejos. Me era imposible apurar el paso, pero con mi trote de tortuga, llegue a un arroyito que estaba en una canaleta, accesible estirando el brazo. Me saqué la mochila (cualquier excusa era buena), me tiré al piso y me puse a cargar mis botellas. No exagero, sobrevivir 14 km y un cerro con 5 o 6 cimas con tan solo un litro de agua y comida que no entra, es una locura. Una de tantas que viví en esta carrera.

Un corredor me alcanzó y al verme tirado en el suelo, de espaldas, no sabía si yo estaba desmayado, si me había muerto, o qué me pasaba. Me preguntó si estaba bien y le dije que estaba cargando agua. Ahí me avisó que era mucho más fácil hacerlo 20 metros más abajo, pero yo solo quería tirarme al suelo a descansar.

Seguimos juntos desde ahí, la única parte en toda La Misión donde me acompañó un ser humano. Me había planteado hacer la carrera solo, valerme por mí mismo, pero me vino bien, después de tanta soledad, tener alguien con quien charlar. Y a ambos se nos pasó muy rápido ese tramo, porque antes de lo que nos imaginábamos, llegamos a Eco Huertas, el último puesto antes de la meta. Él era un corredor de 200 km, así que le tocaba una segunda bolsa de aprovisionamiento y de ahí hacer sus últimos 50 km. Yo, saliendo de ahí, giraba para el lado contrario y en 10 km llegaba a la ciudad.

Me ofrecieron entrar a la carpa, algo que pensé que estaba reservado solo para los de 200 km. Me senté en una silla (la primera que venía desde hacía más de dos días) y me preguntaron si quería Coca con hielo. Dije que no, porque odio las gaseosas y no hago excepciones. Pero no escucharon mi negativa y me alcanzaron igual un vaso lleno, con tres cubitos de hielo. No quise ser un maleducado así que le di un sorbo. Fue el elixir más exquisito sobre el que alguna vez se posaron mis labios. ¡No sabía que mi cuerpo quería exactamente esto! Tenía poco gas, estaba muy fría y era muy dulce. Una gran mejoría a esa espantosa agua de río que venía tomando desde hacía 52 horas. Me terminé el vaso y, con cierto pudor, pedí si podía tomar más. Antes de terminar, lleno de azúcar y con energía renovada, les pregunté si podía pasarme a la distancia de 200 km. Por suerte, me dijeron que no.

Ya recargado con el jarabe de maíz de mis dos vasos de Coca, me levanté de al silla, junté mis cosas, cargué agua en una botella (¡venía de bidón y no de arroyo!) y salí de ese oasis llamado Eco Huertas. Tenía que hacer unos metros hasta llegar a la ruta que me llevaba a Villa La Angostura, así que prendí el teléfono y la llamé a Vale. Cuando me atendió y hablé con ella (por primera vez en días), casi me pongo a llorar. «Todavía no, Casanova», pensé. «Guardátelo para la meta». Fue un alivio para ella saber que seguía vivo (para mí también). La extrañé tanto en todo ese terreno hostil… quedamos en hablar después de llegar a la meta. Guardé el teléfono y seguí mi camino.

Antes de llegar a la ruta, que tenía que rodear por la banquina, saqué de la mochila un trofeo simbólico que me venía guardando desde hacía 12 años. Se trataba del cuellito que nos habían dado en La Misión 2012, ese que no pudo cruzar la meta. No sé por qué lo conservé todos estos años. En 2014 lo corté para que fuese un rectángulo de tela y me protegió la nuca, cual gorro de legionario, durante el Spartathlon en Grecia. Podría haberlo tirado tantas veces, pero siempre estuvo ahí, en el fondo del cajón donde guardo mis cuellitos. Muchos los perdí o los regalé, pero ese se quedó ahí, esperando ese día. Así que me lo até a la muñeca, porque ahora volvía a casa.

En la banquina de la ruta me entusiasmé y decidí correr. Me costó, me dolía, pero ya el cuerpo no mandaba sino el corazón, así que logré dar un paso, luego otro, y otro, y finalmente estaba corriendo después de tanto tiempo. Pero los kilómetros al final de una ultra están hechos de chicle y no pasan más. Corrí y corrí y corrí y tan solo hice dos kilómetros. El cielo estaba despejado y el mediodía era implacable. ¿Realmente creía que iba a poder correr 10 km al rayo de un sol fulminante? Decidí caminar rápido, con zancadas largas, y volver a correr cuando supiera con certeza que estaba cerca de la meta. No quería volver a ilusionarme como en el Cerro Oconnor y creer que el final estaba cerca cuando en verdad lo tenía muy lejos.

Los autos pasaban por la ruta y me tocaban bocina. Un auto bajó la velocidad y un joven desde la ventana me preguntó: «¿Te alcanzo a algún lado?». Intenté volver a correr, aunque fuera alternando 100 metros de trote con 100 de caminata, pero el sol estaba tan fuerte que era un gasto energético innecesario. De pronto me di cuenta de que estaba nuevamente racionando el agua que tenía. Cometí el error de llenar una sola de mis dos botellas en Eco Huertas. La otra la vacié porque era de arroyo y no la aguantaba más. Me había parecido que 500 cc de agua me iban a alcanzar. Lo último que me faltaba era desmayarme por deshidratación, a nada de terminar La Misión.

Fueron los 8 km más largos de mi vida. Pero a medida que avanzaba esa ruta serpenteante, cada vez veía más signos de ciudad, más casas, más gente. Reconocí el camino de tierra que habíamos hecho el primer día de la carrera, en sentido contrario. El camino era bastante derecho, pero igual seguía buscando las marcas para confirmar que estaba bien, y más de una vez me perdí y no sabía para dónde tenía que ir. En un momento, alguien me vio dudando y me dijo: «Tenés que ir por el puente». Cuando lo crucé, otra persona me dijo: «Acá a la vuelta está al gimnasio». O sea, la meta.

Y así fue, dejé ese puente atrás y de pronto estaba en el parque, y ahí nomás la llegada. Empecé a correr y mientras avanzaba, las lágrimas querían escapar. Pero estaba tan deshidratado que tenía miedo de que se me hubiesen secado los ojos. No importaba, solo tenía que terminar. Entré al gimnasio, donde empezaron a tocar una campana y a alentarme. Cansado, confundido y eufórico, me perdí adentro del lugar y no sabía a dónde tenía que ir. Me señalaron el arco de llegada, que estaba sobre una rampa que trepé en dos pasos, y finalmente me detuve. Había llegado en 54 horas.

Me sacaron fotos y me dieron un chaleco de polar con el siguiente texto bordado: «Misión cumplida». Cuando logré pensar por un instante, pude llorar por toda esa angustia que tenía contenida, esa sensación de que me iba a morir ya fuera rodando montaña abajo, por deshidratación, o por alguna falla orgánica por falta de comida. Pero había terminado y estaba vivo. Sucio, maloliente, pero vivo.

Pude sentarme a comer unas hamburguesas veganas, a beber gaseosa de pomelo (no tan rica como esa Coca de Eco Huertas) y a volver a llamar por teléfono con Vale. Estaba muy contento hablando con ella, y cuando quise contarle con más detalle lo que había vivido, no pude. «Me cos–» dije, y me trabé. De nuevo: «Me–«. Nada. Una vez más: «Me costó–» y otra vez me quedé sin voz. Cabizbajo, con la cabeza gacha y el teléfono pegado en la oreja, las lágrimas caían y se acumulaban en la punta de mi nariz. Hice fuerza y, con un hilito de voz, finalmente dije: «Me costó mucho comer». Me quebré y lloré todo ese malestar que tuve que aguantar, un esfuerzo que estoy fallando en poner en palabras. Releo toda la angustia que describí en esta reseña y siento que todavía tengo que multiplicarla por 40 para hacerle justicia.

Después de terminar el almuerzo que me esperaba en la meta, me hice unos masajes que tenía reservados. Entonces me pidieron un taxi porque ya no podía caminar. Estaba a 8 cuadras del hostel, pero no había forma de que me mantuviera mucho tiempo en pie. Sin embargo, me las arreglé bastante bien. Me bañé, dormí unas horas, cené afuera con mi amigo Mariano, y a la mañana siguiente compré algunos chocolates para regalar, hice la valija y abandoné el hostel, no sin antes tirar a la basura mis calzas, mis polainas y mis bastones (ya habían cumplido su ciclo).

El domingo volé a Buenos Aires, sin sobresaltos, y Vale me esperaba en Aeroparque para un demorado reencuentro. Sin embargo, el dolor que tenía en los pies y el gemelo no era nada comparado a los niveles a los que llegaría en los días siguientes. Lunes y martes era insoportable. Mis pies eran una publicidad del Noble Repulgue, dar esos 10 pasos de la cama al baño era un esfuerzo enorme, y por la noche me costaba mucho conciliar el sueño por lo incómodo que me sentía. Recién cuando se me ocurrió dormir con los pies levantados fue que se deshincharon y empezó el lento proceso de sanación.

Y en esos pequeños momentos donde el dolor de me daba algo de respiro (porque estar sentado en la computadora hacía que bajara la sangre al desgarro y me dolía), escribí esta crónica, que tiene todos los condimentos para ser la última del blog. Así, épica. «El tipo corrió hasta hacerse flor de desgarro». No era mi intención cerrar así Semana 52, pero tampoco es la primera vez que me rompo y elijo seguir (hice 160 km en el Spartathlon con un microdesgarro en el tibial).

Seamos honestos. No tenía opción. Era una promesa, y no llegar a la meta me obligaba a volver a intentarlo otro año. La pasé tan mal durante esta edición de La Misión, que no no me entraba en la cabeza la posibilidad de volver en otra edición. En este camino hacia la inevitable autodestrucción como es el ultramaratonismo de montaña amateur, siento que me puedo ir por la puerta grande. Hice la carrera que me faltaba, terminé mal pero mejor de lo que me imaginaba (puesto 15 de la general), y tuve el apoyo de mucha gente que confió en mí.

Yo siempre digo que uno nunca corre solo. Más allá de valerme por mí mismo en la montaña, hubo un entrenador que me preparó, hubo gente que me acompañó en los entrenamientos, hubo una nutricionista que me ayudó a armar un plan de carrera, hubo una organización que veló por la seguridad de los corredores, hubo familiares y amigos pendientes, e incluso corredores desconocidos que ofrecieron ayuda. El ultra es un mundo muy solidario. Es una de las cosas que más me gustan de esta actividad.

Así que gracias a todos los que me ayudaron a conquistar este objetivo, en especial a Vale por su infinita paciencia. Sé que odia que haga estas cosas y ver las consecuencias en mi cuerpo. Por eso sabía que tenía un solo tiro para completar La Misión. Ahora que lo conseguí, más allá de los dolores y la actual limitación física, estoy en paz conmigo mismo. Estoy todavía en un estado reflexivo, pensando a qué ritmo sigue la vida ahora que logré todos mis objetivos. Es momento de sanar y, con una mezcla de alegría y nostalgia, de decir: Misión cumplida.

Semana 12: Día 83: La Misión 2012, en imágenes

Hasta ahora hubo muchas palabras (bastantes) sobre esta carrera. Posiblemente nada le haga justicia, porque por más que nos interioricemos y leamos y escuchemos historias, nada se le va a comparar a vivirlo.

En un almuerzo el sábado, cuando ya todos habíamos vuelto (los que cortamos antes y los que cruzaron la meta), nos pusimos a charlar de todas las cosas que pasamos en la montaña y perdidos en los bosques. Muchas situaciones, sacadas de contexto, serían nuestro boleto de ida al manicomio. Uno se vuelve místico, se entrega a la voluntad de entidades superiores o de seres queridos que ya no están. Se escuchan voces, se ven cosas que no deberían estar ahí. La vista engaña, el oído también… incluso la nariz, porque yo olía fogatas que anticipaban un inexistente puesto de control. La mente nos juega muchas bromas cuando estamos agotados o cuando deseamos fervorosamente que algo pase.

Pero igual podría intentar acercar un poco más La Misión a quien no la haya vivido, o para quienes quieran saber un poco más lo que fue. Este video tampoco le hace justicia a este ultra trail, sobre todo porque filman a los punteros que andan corriendo sin bastones (y que bueno, ¡andan corriendo!). No se dejen engañar por el estado físico de los primeros 20. La montaña da pocas oportunidades para fanfarronear…

Y aquí algunas fotos más de nuestras propias vivencias…

Semana 12: Día 82: La Misión 2012, tercera parte

Con llovizna, frío y sueño, deambulábamos por los senderos del cañaveral. Si existía la posibilidad de dormir, la queríamos aprovechar. Caminando, luego de nuestro torpe intento de tirar la bolsa de dormir en una pendiente sobre la que nos patinábamos, vimos una zona bien llana y nos adentramos ahí.

Decidimos utilizar todo nuestro conocimiento de supervivencia, y con las capas de lluvia, un tronco y nuestros bastones, armamos unos techos de lujo. Desenrollamos aislante, bolsa de dormir y saco vivac debajo, y orgullosos por nuestro ingenio, seguimos durmiendo. Unos 12 o 13 minutos, que fue lo que le tomó a las capas acumular la lluvia. Intentamos que el techo estuviese en pendiente, y ahí sí nos pudimos dedicar a dormir. 5 minutos, aproximadamente, ya que las capuchas de las capas se empezaron a llenar de agua. Quise empujarlas hacia arriba para vaciarlas, y un baldazo de agua cayó por mi brazo. El agua empezó a mojar todo, los bastones se soltaron, y de pronto ocurrió la peor pesadilla de cualquier aventurero en medio de la naturaleza: se había mojado la bolsa de dormir. No hay forma de secarla, es algo realmente malo, muy malo. Desesperados, guardamos todo, intentando separar lo seco de lo mojado. Vicky perdió su guante izquierdo, así que le di el mío. Estar mojado y con frío es una mala combinación. Supongo que nuestro sentido común nos indicó que para entrar en calor lo mejor era seguir caminando. Los cuadraditos refractantes nos seguían indicando hacia dónde ir, en medio de la oscura noche. De vez en cuando nos desorientábamos y volvíamos a la última marca. A veces el sendero, donde no había pasto ni arbustos, nos servía para encarar correctamente.

Nos cruzamos con montones de ríos. Al principio intentábamos pasar por encima de piedras y troncos. Estábamos bastante mojados, pero la temperatura de las gotas de lluvia no se comparaba a esas heladas masas de agua. Las distancias a cruzar eran de dos, tres metros. Mientras más avanzábamos, los ríos eran más anchos. Probablemente la lluvia los estaba haciendo crecer.

En un cruce, cuando parecía no haber más opción que mojarse (y congelarse) me harté y decidí buscar un camino alternativo. No lo encontré, así que agarré un pesado tronco y lo arrastré hasta el borde. Levanté la pesada carga con todas mis fuerzas y la arrojé al agua, pensando en mi inocencia que estaba creando un sólido puente. La corriente se llevó el tronco como si le hubiese arrojado una balsa. Así se iban nuestras esperanzas de mantenernos lo más secos y calientes posibles.

Tímidamente le pregunté a Vicky si consideraba la posibilidad de seguir hasta la meta. Habíamos pasado por tanto… frío, lluvia, cansancio, dolores, sueño, hambre… ¿Algo podía ser peor que todo eso? Ella lo pensó unos segundos y dijo que podía ser. Lo mejor era llegar hasta el Camp 2 y evaluarlo ahí. Era nuestro objetivo, tanto para abandonar como para un objetivo intermedio antes de continuar. Se renovaban las esperanzas de que Vicky terminase su primera Misión. Eso me entusiasmaba y mucho.

Caminamos por horas, y la lluvia no se detuvo ni un segundo, aunque de a poco iba menguando. Pero todo en lo que pensábamos era avanzar hasta el próximo puesto de control. Como dije antes, cada río era más ancho que el anterior. Cuando llegamos al Arroyo Minero, era como cruzar la 9 de julio de agua. Una cuerda cruzaba de lado a lado, y en la otra orilla vimos el humo de una fogata. Un patrulla nos hizo señas con su linterna, y tomados de la soga cruzamos al otro lado, con el agua helada hasta las rodillas. El frío dolía como si nos estuviesen clavando miles de agujas en los pies.

Dimos el presente y nos acercamos al fogón. Varias personas estaban a su alrededor, secándose y dándose calor. La lluvia había cesado. Me saqué la mochila y la capa, y dije en voz alta: «Buenas, ¿hay un lugar para dos corredores mojados?». Silencio. Me pregunté si esa gente era producto de mi imaginación y que por eso no respondían. Molesto me acerqué y dije, todavía más fuerte: «¿A ver si hacen un lugar para dos corredores que acaban de llegar?». De mala gana se abrieron un poco, como para que Vicky y yo nos acercásemos al fuego. El agua en nuestras ropas se empezó a evaporar en una nube. Parecía que nos estábamos asando en nuestro jugo. Otros estaban sentados en el suelo, alguno tirado con su bolsa de dormir. Había zapatillas cerca de las brasas, medias, guantes. Vicky dijo «Cuidado que somos todos inflamables», pero los presentes parecían perdidos, como zombies, tiritando. Empezaba a amanecer, de a poco. La cima del Piedritas, el siguiente cerro que teníamos que cruzar, estaba a punto de ser invadido por una nube baja.

«Eso es nevisca», dijo el patrulla. Changos.

Una zapatilla, un par de guantes, un saco vivac con su bolsa de dormir y una mochila. Esas cosas las vi quemándose, una atrás de la otra. Al parecer las advertencias a sus dueños caían en saco roto, porque se negaban a aceptar que estaban destruyendo su propio equipo con el fuego. Secarse y darse calor era más importante. El humo nos envolvía y nos hacía llorar los ojos, pero también preferíamos secarnos. Con cautela acercamos nuestros guantes, zapatillas, pantalones, camperas… nuestras prendas quedaban ahumadas, pero nunca terminaban de secarse del todo.

El patrulla empezó a dar consejos. Dijo que el O’Connor era lo más difícil, y que si habíamos hecho eso, el Piedritas era un trámite. Las nubes bajas en la cima indicaban nevisca, así que había que abrigarse bien. Todavía teníamos que cruzar el Arroyo Minero por segunda vez, y en esa parte era más profunda todavía. Quedaba un puesto más donde calentarse antes de seguir.

Yo me dormía, mientras el sol salía por detrás del cielo nublado. Quería secarme las medias y descansar. Saqué mi bolsa de dormir, aunque estaba mojada, y mi saco vivac. Me quité las medias mojadas y me metí adentro. Me tapé todo e intenté dormir. A la media hora Vicky me despertó, con un mensaje espantoso: «Amor, llueve y en un rato va a empezar a nevar. Tenemos que seguir». Ya casi no quedaba nadie, el fuego se había extinguido en un montón de brasas, y cuando salí de la bolsa me golpeó el frío y empecé a temblar incontrolablemente. Me abrigué lo más rápido que pude, pero uno pierde la motricidad fina, y cosas supuestamente sencillas como atarse las zapatillas y engancharle las polainas se vuelve una tarea complicadísima.

El patrulla nos ofreció una galletita Frutigran y la devoré gustoso. Me quedaba poca comida, teníamos que llegar al Camp 2 para reabastecernos. Emprendimos el camino, ya de día, pero con lluvia. Vicky avanzaba lento por su rodilla, a lo que se le sumaba dolor en la uña de su dedo gordo. Cuando escuchábamos a alguien detrás nuestro nos hacíamos a un costado, para dejarlos pasar. Caminamos sobre barro y ceniza, subiendo y bajando. La lluvia paró, y mientras estábamos en una pendiente, vimos desde arriba lo que parecía ser una chacra pequeña. «Debe ser el puesto de control» dije, esperanzado. Pero no podíamos saberlo. Las marcas del camino, sin embargo, nos dirigían directamente ahí.

Esta tapera tenía un perro, un paisano, y varios corredores alrededor de una salamandra, calentándose. Nos ofrecieron agua caliente, pero no teníamos ni sopas ni tés ni nada. Una chica nos ofreció un poco de mate cocido de su jarro metálico. Fue un elixir divino. Corredores iban y venían, y el patrulla de ese puesto los acompañaba hasta la orilla del nuevo cruce. Nos adelantó que el agua nos iba a llegar por encima de las rodillas (a Vicky un poco más). Bajo techo era otra cosa, y la salamandra vino muy bien para terminar de secar mis guantes. Vicky encontró el que le faltaba, y mis manos quedaron nuevamente protegidas contra el frío.

Por un instante, dejé de lado mi veganismo. Alguien había dejado olvidado una barra de chocolate Águila. Imposible decir si tenía leche o no, pero doy fe que no era amargo. Tampoco estaba el paquete como para leer los ingredientes. Pero estaba muy cansado, tenía casi nada de comida, y esa era una oportunidad que la divina providencia me daba para recuperar energía. Lo pensé un poco y, con disimulo, cuando no había nadie, me la devoré.

Ya un poco más secos, cargamos agua en un arroyito y enfilamos hacia el temible arroyo Minero. Vicky fue muy astuta, y lo cruzó con calzas cortas. Yo me arremangué. Del otro lado nos secamos las piernas, ella se puso los largos, y listo. Aunque teníamos los pies congelados y empapados, podría haber sido peor. Un corredor, que demostró ser un demente, cruzó el río aferrándose de la cuerda. Vino hasta mí, sacó su cámara, y me preguntó si lo podía filmar cruzando. «Pero acaba de cruzar», pensé. El valiente hombre volvió hasta la mitad del Minero, lo enfoqué, y capturé mientras avanzaba por las heladas aguas hasta llegar a la orilla. Todo sea por la fiabilidad de los documentales.

De este lado del río comenzaba el ascenso al Piedritas. Nos habían adelantado que nos iba a tomar 5 horas cruzarlo de lado a lado. Con paciencia empezamos a trepar. Era increíblemente empinado y agotador. Nos desabrigamos un poco, ya que el sol asomaba de tanto en tanto y el ejercicio nos hacía entrar en calor. También descansábamos luego de varios metros. Quise contabilizar esos supuestos 10 km que teníamos para superar el cerro, pero a los 2,5 km se me agotó la batería del reloj. Buuu.

Los sinuosos caminos no dejaban de subir, y aunque era agotador, Vicky lo prefería a las bajadas, que le hacían doler la rodilla y ver las estrellas. La vegetación empezó a mermar, señal de que el filo estaba cerca. El viento empezó a soplar fuerte, y nos volvimos a abrigar. Estábamos exhaustos, con una hora y media de sueño encima (con suerte). Un patrulla en un puesto nos dijo que nos quedaba media hora hasta la cima. No le creímos (hicimos bien).

Sé que me quejé de los que dejaban basura tirada por el camino, por eso me sentí muy tonto cuando me enganché una botella de Powerade (¡que intentaba hacer durar!) a la cintura, y en un momento, sin darme cuenta, perdí en el bosque.

Llegamos al filo e identificamos el por qué del nombre del cerro: piedritas por todos lados, en un paisaje sin vida y desolador. Solo algunas plantitas pequeñas sobrevivían en ese clima. La cima estaba a unos 1800 metros. Cuando nos faltaban 100 para llegar arriba, el viento empezó a soplar con muchas, muchas ganas. Caminábamos a 45 grados, intentando avanzar en el suelo pedregoso y lleno de ceniza. Mientras más subíamos, más sentíamos el frío. Pensé en toda mi inocencia que enseguida íbamos a bajar, pero tuvimos un kilómetro de caminata sobre el filo, congelados (caminábamos por manchones de hielo). Iba muy pegado a Vicky, como para manotearla si salía volando. A lo lejos veíamos a un corredor con casco naranja, a quien envidiábamos porque ya parecía haber superado todo esto.

Luego de una caminata incesante en ese infierno helado, empezamos a bajar. Vicky no podía más. Estaba agotada y congelada. Parecía que había perdido toda su esencia vital. Me asusté mucho. Lloraba a cada paso, y la única opción era seguir caminando. Posiblemente haya tenido un principio de hipotermia. Solo el perro de un vaqueano que cazaba lagartijas (el perro, no el vaqueano) le levantó el ánimo y la despertó. El alma le volvió al cuerpo, asociando a esa mascota con nuestro caniche, que nos esperaba en casa. Cada uno tiene su sistema (y sus afectos) para sacar fuerzas.

Pero igual Vicky estaba agotada, y en un momento se quedó parada en el medio del sendero. «No puedo más» me decía, mientras las lágrimas le caían por su rostro. La desesperanza que sentía en ese momento era abrumadora. Me sentía tan responsable por toda esa situación. Pensaba que si no la hubiese apurado al principio quizá no se hubiese lesionado. O que tendría que haberla convencido de abandonar en lugar de seguir. Intentaba no quemarme la cabeza, pero después de todos esos días, en esos climas extremos, lo que te saca adelante es la fuerza de voluntad. Y no es una fuente inagotable.

Tomé a Vicky del brazo y fuimos avanzando de a poquito, como dos viejitos que pasean por el parque. A lo lejos, ese casco naranja nos seguía sacando ventaja. Con el correr de los minutos, habiendo dejado el frío atrás, empezamos a movernos con más facilidad. La bajada del Piedritas fue realmente eterna. Veíamos debajo ríos y árboles. Ver los pinos desde arriba era una mala señal, porque significaba que faltaba mucho para llegar al nivel del suelo. En un punto alcanzamos al casco naranja: era una corredora venezolana que parecía sonámbula. Estaba tanto o más cansada que nosotros, con la mirada perdida. La pasamos y nos íbamos alternando: a veces nosotros nos convertíamos en zombis y ella nos pasaba.

En un momento, lo confesé. «No puedo más», dije, y me senté a un costado del camino. Me tiré hacia atrás, apoyado en mi mochila, y me quedé dormido. Fueron segundos, pero bastaba con cerrar los ojos y estar más o menos desparramado en el piso para que el sueño me invadiese. Vicky era quien ahora llevaba la batuta y me pidió de incorporarnos y seguir. Estaba absolutamente fastidiado. Los pies me dolían y sentía que mis zapatillas estaban llenas de agua congelada, a pesar de que hacía muchas horas que habíamos cruzado el último río. Ya volveré a esta extraña sensación más adelante.

El camino bajaba y bajaba. Los dedos del pie eran un solo dolor punzante. Llegamos a un camino de tierra, señal de que la bajada había finalizado. Pero era en apariencia, porque las calles seguían bajando. Esto seguramente era imperceptible o poco importante para cualquiera, pero en el estado en que estaba lo sentía y era una tortura. Si antes dudábamos y teníamos esperanzas, ahora la cosa había cambiado mucho. No teníamos dudas de que lo mejor era abandonar en el Camp 2. Casi no podía caminar, y le pedí disculpas a Vicky por las veces que la subestimé cuando ella me dijo «No doy más». Aprendí finalmente lo que era esforzarte y encontrar el límite físico. Las piernas estaban en automático, las reservas de energía al 5% y cayendo rápidamente. No sé cómo podríamos haber hecho para seguir. Pero un auto se detuvo a nuestro lado y una pareja de mediana edad nos ofreció llevarnos a donde quisiéramos. Nos faltaban 5 cuadras para el puesto de control, pero no sé si podría haberlas hecho caminando o si iba a llegar arrastrándome. Fue una bendición.

Fueron 500 metros, pero la bondad de esos extraños (que no tenían ni idea de que existía una carrera llamada La Misión) me devolvió el alma al cuerpo. Llegamos al campamento, y cuando bajamos del auto la gente de organización nos miraba extrañada. Supongo que no ven muy seguido a un par de corredores haciendo «trampa» tan descaradamente. En el puesto dijimos «Hola, somos dos autoevacuados». Confirmamos que abandonábamos. Fueron 112 kilómetros en unas 52 horas, habiendo dormido casi nada. Estábamos orgullosos, y más seguros que nunca de que no podíamos hacer ni 100 metros más.

Nos dieron nuestra bolsa con comida, y me devoré la barra de cereal, las pasas de uva con chocolate, y el powerade. Tenía también medias secas, y me las puse. Mis pies parecían estar bien… excepto que seguía sintiendo que estaba pisando agua helada. ¿Alguna consecuencia a nivel de las terminaciones nerviosas? Todavía no lo sé.

La organización nos dio dos opciones para volver a Villa La Angostura. Tomar una traffic gratuita o un remís a nuestro cargo. El tema era que la combi se tenía que llenar de corredores que abandonasen, y nosotros éramos los primeros. Le calculaban unas tres horas para poder salir (eran las 4 de la tarde). El auto particular costaba 300 pesos. Creo que no lo dudé, había pocas cosas que quisiese más en ese momento que estar en la cabaña, secos, con nuestros compañeros de equipo.

Nuestro regreso fue tranquilo, durmiéndonos en el auto. Cuando podíamos mantenernos despiertos, el chofer nos contaba historias de Traful y Villa La Angostura antes de la erupción del volcán. Pasamos junto a muchos valientes corredores que seguían en carrera, dispuestos a ascender el último cerro, el Buol. Llegamos a la cabaña, nos recibieron nuestros amigos con mucha alegría. Estábamos muy contentos de no volver a pasar frío ni estar mojados. Apenas empezamos a escuchar cómo era el terreno que seguía, nos alegró haber abandonado. La última subida era tan empinada que una parte había que hacerla trepando con una soga. El viento era terrible, y además había que atravesar como 20 veces un mismo río. Realmente no nos quedaba nada para seguir y enfrentar todo eso. Para despejar cualquier duda, el resto del día viernes y el sábado llovió constantemente.

Con Vicky odiamos profundamente esta carrera y lo mal que la pasamos. Por supuesto que queremos volver a hacerla y completarla. Ahora tenemos experiencia, sabemos qué cosas funcionaron y qué no. Si se repite Villa La Angostura en 2013 (ojalá) es difícil que hagan el mismo recorrido, pero seguro que van a repetir más de un cerro. Sabemos que el abrigo en nuestras manos fue muy pobre, así que tendríamos que comprar guantes de nieve. Las capas de lluvia anduvieron muy bien, pero como techos para la lluvia fueron una pésima idea. Los terminamos tirando, porque se fueron cortando en tiritas mientras caminábamos entre arbustos y cañas. La comida estuvo muy bien calculada, mi error fue comerme casi todo el día anterior a abandonar, en Tapera Linda, cuando pensé que abandonábamos. El esfuerzo es tan grande que apenas terminás querés comerte absolutamente todo. Me pasó en ese momento y también cuando finalmente llegamos a la cabaña y seguí comiendo como si mi vida dependiese de eso.

Vamos a estudiar la posibilidad de llevar una carpa y poder dormir ahí. No sé si es normal que haya habido tanta lluvia, pero un techo nos puede proteger del viento y podemos acampar en cualquier lugar, independientemente de las condiciones del clima. Los anteojos que llevé fueron la mejor inversión que hice. Fueron una barrera para la ceniza, la nevisca y el agua.

Esa sensación de pisar agua fría adentro de la zapatilla perduró un día más. Hoy ya no lo siento, pero me llamó mucho la atención lo que duró. Después de tanto río y tanto frío, realmente no quiero volver a sentir eso.

El día de la largada fue 12/12/12. Salimos a la hora 12, y mi número de corredor fue el 12. Pensé que eso me iba a dar suerte, y un poco me desilusionó no haber podido terminar. Más que nada porque me gustan las coincidencias numéricas, y no entendía bien por qué eso no había llegado a nada. Pero después nos enteramos de que el segundo campamento, al que nos costó horrores llegar y por el que tuvimos que atravesar las situaciones más difíciles de nuestras vidas, estaba ubicado exactamente en el kilómetro 112 de La Misión. Así que quién sabe, quizás sí hubo alguna influencia numerológica que nos permitió llegar hasta ese punto, habiendo pasado por alguno de los momentos más difíciles de nuestras vidas.

No debemos ser muchos los que la pasamos tan mal y usamos eso de motivación para volver a intentarlo. ¿Pero qué sería de la vida sin tener objetivos por cumplir?

Semana 12: Día 81: La Misión 2012, segunda parte

Estábamos junto a la fogata, en el Corral Redondo, ubicado en el kilómetro 45 del recorrido de La Misión. A nuestro alrededor, montones de corredores dormitaban en sus bolsas de dormir.

«Bajó una nube en el filo del O’Connor, así que hay poca visibilidad y hay mucho viento. Van a salir en grupos de no menos de tres personas», decía la «Peti», coordinadora de ese puesto de control. Era la 1 de la mañana, y todavía teníamos mucha energía. Nos pareció que lo mejor era seguir hasta la primera Cantina, donde nos esperaba nuestra comida. Cuando anunciamos que seríamos los siguientes en subir, aparecieron Daniel, Lorena y Mariano, nuestros compañeros de Puma Runners. Venían juntos y decidieron tirarse a dormir para enfrentar el cerro de día. Ellos hicieron bien, nosotros… no tanto.

Nuestro equipo consistía de Vicky y yo, más Gonzalo y Gonzalo. Estos dos tocayos se comprometieron a esperarnos. La subida era una verdadera trepada, muy inclinada, y por un pasillo de vegetación muy angosto. La Peti nos deseó suerte, y nos adelantó que tardaríamos unas cuatro horas para atravesar todo el O’Connor. Los Gonzalos iban en la delantera y yo cuidaba la retaguardia. Vicky subía a nuestro ritmo, y de tanto en tanto pedía un minuto de descanso. Nos desabrigamos un poco porque el esfuerzo de esa terrible cuesta nos hacía transpirar.

Era una noche oscura, sin luna, así que no podíamos ver del todo qué nos esperaba más arriba. A veces se veían las luces de grupos que habían subido antes que nosotros. Eran como estrellitas en el cielo que se iban moviendo. Cuando la vegetación empezó a menguar, nos dimos cuenta que estábamos a punto de cruzar el filo. Nos volvimos a abrigar, y para no volver a sufrir el frío del Cerro Bayo, nos pusimos medias de lana por encima de los guantes. Los árboles y arbustos desaparecieron y solo quedaba un suelo árido, arenoso, con algunas piedras filosas. El viento soplaba con fuerza y se te congelaban los huesos hasta la médula. Las manos estaban entumecidas, y me preguntaba cómo me sentiría sin esas medias haciendo de mitones.

Esta fue la primera vez que tuve miedo en serio. Se veía muy poco, solo lo que iluminaban las liternas frontales, pero era suficiente para ver que nos estábamos jugando la vida. Las cuestas estaban llenas de ceniza, y cada dos pasos que dábamos hacíamos nos deslizábamos uno para atrás. Esto era pura y exclusivamente apretar los dientes ya vanzar. Yo, desde atrás de la fila india, no le quitaba los ojos a los (hermosos) talones de Vicky. No quería mirar otra cosa, solo dónde tenía que pisar. Los bastones eran de gran ayuda, pero ese terreno de rocas y ceniza (que parecía arena) ofrecían poca amortiguación ante una eventual caída. O sea, un tropezón y te tenían que bajar desde ahí arriba entablillado y en camilla.

Hasta ese momento, las advertencias de la Peti me parecían una exageración. Estaba bueno ir en grupo, pero la visibilidad estaba reducida por la noche y nada más. Quizá la nube se había ido. Después de todo, en la charla técnica, nos habían prometido que era más fácil cruzar los filos de noche porque había menos viento. Pero a medida que trepábamos esas cuestas pedregosas, el frío iba en aumento. Por respirar dentro del cuello polar, más de una vez, se me empañaban los lentes de seguridad. Por eso no me di cuenta cuando efectivamente la nube empezó a limitar la vista. En mi inocencia me limpiaba los cristales buscando ver mejor. Pero cada metro que subíamos, la vista se reducía más y más.

La Misión dejó de ser una carrera de orientación para ser un ultra trail marcado. Los superhombres adictos a los desafíos y que no conocen de humildad se han quejado de esto, asumiendo que esta competencia se está volviendo masiva y comercial. Pero subestimar este enorme desafío es una tontería. Lo digo ahora, en mitad de mi relato: jamás en mi vida me había enfrentado a una prueba tan dura y extenuante como esta.

A pesar de que el camino estaba marcado con círculos rojos en las piedras o banderines, en el filo del Cerro O’Connor estábamos completamente perdidos. Los cuadraditos refractantes, absolutamente escatimados por la organización, era lo único que se podía ver a cierta distancia. Pero como los alternaban con otro tipo de marcas, no podíamos avanzar sin mucha seguridad. En un clima tan hostil como esos ventarrones helados, sin ningún reparo, con las piedras filosas amenazándote, era muy tenso no saber por dónde seguir. En el bosque casi siempre hay un sendero, además de marcas de otros corredores que ya pasaron por ahí, pero el viento suele borrar las huellas, y la oscuridad de la noche no permite ver demasiado.

Cuando alcanzábamos una marca le gritábamos al resto, y empezábamos a separarnos para buscar la siguiente. Cuando aparecía un cuadradito refractante era fácil, pero los círculos rojos pintados en las rocas solo se veían cuando les pasaba por encima. A tientas fuimos de marca en marca, mientras el cielo empezaba a aclarar poco a poco. La mañana empezó a salir mientras todavía estábamos intentando bajar de ese filo. Fue un alivio poder apagar la linterna y encontrar un camino bien señalado para huir de ese infierno gélido.

De a poco la bajada fue adquiriendo más vegetación. Habíamos ascendido casi mil metros, y ahora los teníamos que bajar, tan empinado como antes. El descenso era muy inclinado, con el suelo cubierto de ceniza (bueno, ¿qué no estaba cubierto de ceniza?). Era una tentación tirarse a correr, pero los Gonzalos estaban cansados y agarrotados, así que íbamos lento. Excepto Vicky, que nos empezó a sacar ventaja. Le pedí un par de veces que nos esperara, pero podía entender su ansiedad. Después de estar toda la noche en el O’Connor, muertos de frío y miedo, queríamos llegar hasta la Cantina, desayunar algo caliente y descansar. En ese camino zigzagueante que bajaba, nos fuimos separando de los Gonzalos, que nos decían que vayamos a nuestro ritmo y no nos preocupásemos por ellos. En algún punto, Vicky se quejó de su rodilla.

Una bajada interminable puede parecer que es una bendición, pero se trata de una verdadera pesadilla. Hay que tener mucho cuidado, porque las rodillas se resienten mucho. A mí me empezaban a doler, pero no había mucho que hacer. Era seguir avanzando hasta la seguridad de la Cantina. Cuando tenés todos esos metros en bajada, el esfuerzo se vuelve demasiado y todo se transforma en un tedio. No llegábamos más.

Los senderos del bosque dieron lugar a calles de tierra y finalmente casas y signos de civilización. El día parecía que iba a estar despejado, y realmente nos lo merecíamos después de la lluvia y el frío. Llegamos a la ruta, vimos a otros corredores yendo y viniendo, y en el km 58 finalmente llegamos al Camp 1, o la «Cantina», donde nos esperaban las bolsas que habíamos dejado con nuestra comida.

Primero que nada nos pidieron mostrar nuestra bolsa de dormir y saco vivac. En nuestras narices, un corredor fue descalificado por estar en medio de la carrera sin esos elementos de supervivencia. Un momento muy tenso, pero era lo justo. Nos convidaron mate cocido caliente y nos dieron agua caliente, con el que me hice un cous cous con pasas de uva. Aunque nos la pasamos comiendo todo el camino, estaba hambriento.

Estábamos muertos de frío, aunque no había viento. Nos ofrecieron tirarnos adentro de una gran carpa comunitaria, pero preferimos ir afuera, al sol que calentaba cada vez más. Vicky decidió tirarse a descansar y me pidió que la despertase en una hora, mientras yo iba a llenar las caramañolas de agua. Como no tengo un reloj despertador, me pareció que la única opción de que la despertase a las 9 de la mañana era no dormir. Me quedé organizando el equipo, y la dejé soñar 20 minutos extra.

Empezamos a prepararnos para partir, y la rodilla le dolía cada vez más. Esto empezaba a preocuparme. Nos esperaba un trayecto de 8 km por la banquina, y arrancamos haciendo cambios de ritmo. No duramos mucho, porque el dolor de Vicky se estaba volviendo un problema. A mí la espalda me estaba matando, por la tensión de llevar la mochila. Aprovechamos cuando debíamos girar y abandonar la ruta para adentrarnos en el bosque, y nos pusimos parches de diclofenac. Avanzábamos mirando las marcas, a paso tranquilo, pero las bajadas eran una tortura para ella. Sabíamos que todo el día iba a ser así, de puro bosque.

Uno de los patrulleros la vio a Vicky, le revisó la rodilla, y le sugirió abandonar. Si quería seguir, tenía que ir hasta el siguiente puesto, hasta la Tapera Linda (su nombre es simbólico). Trepábamos troncos, cruzábamos ríos. Así, por 11 kilómetros, hasta que en la susodicha Tapera, un guía poco amigable nos dijo que debíamos abandonar, que lo que venía después era mucho peor y que con la rodilla así, Vicky no iba a poder seguir. Esto la derrumbó y rompió en llanto. Realmente quería terminar esta carrera. «Era nuestro sueño» me decía, y mi corazón se hacía añicos. Charlé con ella para asegurarme de que estuviese segura. Ya llevábamos más de un día de carrera, yo no había dormido y no confiaba del todo en mis sentidos, pero me importaba más que ella pudiese llegar a la meta antes que yo.

Pero no había plan de evacuación. No había helicóptero, ni vehículo que nos sacase de ahí. Lo que el patrulla nos dijo sonaba ridículo: teníamos que volver sobre nuestros pasos y caminar 12 kilómetros hasta volver a la ruta. Ahí nos podían levantar con un auto. Si le sugerían no seguir en carrera por su rodilla, ¿cómo le decían que salga de ahí sola, si justamente le costaban las bajadas? ¿Y cómo esperaban que volviésemos a contramano de los otros corredores? No solo los íbamos a estorbar y posiblemente confundir, ¡sino que las marcas estaban preparadas para indicar el camino en un sentido, no en ambos! Ante esta situación que se nos hizo ridícula, decidimos avanzar. El Camp 2 estaba a 30 km de ahí, entre volver y seguir, no parecía haber mucha diferencia. Por suerte con Vicky estuvimos absolutamente de acuerdo en este punto. La otra opción que nos dio el patrulla era quedarnos a dormir (¡recién eran las 6 de la tarde!) y que al día siguiente ella fuese a caballo hasta Traful, donde la podía ver un médico. Pero solo la llevaban a ella, yo tenía que seguir hasta ahí a pie.

Nos terminaron de convencer de cancelar nuestro rescate. Con todo el descanso que acumulamos en la Tapera Linda, nos alcanzó para continuar viaje. Íbamos tranquilos, nadie nos apuraba. Seguimos hasta el col de las Estacas, una subida muy empinada y corta, con unas ráfagas de viento que debían superar los 140 km por hora. De vez en cuando se levantaba una nube de ceniza que golpeaba con fuerza y te derribaban con mucha facilidad. El suelo era arenoso y estaba suelto, lo que dificultaba mucho el ascenso. Me puse a un costado de Vicky, para protegerla de esas ventiscas asesinas. Cuando venía una, le dábamos la espalda y nos clavábamos al suelo con los bastones. Costó, pero logramos ascender y seguir.

El resto del camino era en una pendiente poco pronunciada, pero era eterna. Avanzábamos intentando ganarle a la noche, y gracias a que estábamos bien al sur el sol se ocultaba a las 9:30. Yo estaba medio perdido, preguntándome en qué momento iba a empezar a tener alucinaciones por la falta de sueño. Pero igual venía aguantando bien. No dan ganas de dormir en una situación así. Paradójicamente, Vicky se dormía caminando. El bosque tapaba la poca luz que quedaba, así que prendimos las linternas y las marcas refractantes se iluminaron como si tuviesen lamparitas. El sendero iba por entre unos cañaverales, y de tanto en tanto nos encontrábamos con un río para cruzar. A veces pasábamos secos, haciendo equilibrio sobre troncos y rocas, otras veces teníamos que hundir los pies en el agua congelada.

Cuando Vicky no pudo más, empezamos a buscar un lugar plano donde poder desenrollar el aislante y tirar la bolsa de dormir. Pero todo estaba en bajada, no parecíamos encontrar nuestra zona de descanso. Finalmente apareció un claro, así que hicimos base ahí. Claro que la pendiente, aunque sutil, seguía estando, y aunque estábamos acostados y hechos un bollito, de a poquito nos deslizábamos para abajo y para el costado. Era frustrante, porque no había forma de dormir así. Lentamente salíamos de la protección del aislante y quedábamos en el frío suelo del cañaveral. Quizá haya dormido (muy mal) unos 30 minutos, cuando Vicky me despertó: estaba lloviendo. Guardamos todo, nos pusimos las capas para la lluvia, y seguimos camino.

Pero Vicky seguía muerta de sueño.

¿Qué hacer? ¿Seguíamos avanzando o finalmente descansábamos?

Mañana, la respuesta.

Semana 12: Día 80: La Misión 2012, primera parte

El miércoles 12, del mes 12, del año 2012, enfundado con mi número de corredor 12, salí con el resto de los Puma Runners y Vicky, mi compañera de equipo, para la línea de largada. Era en el centro de Villa La Angostura, a 800 metros sobre el nivel del mar, y la ciudad estaba paralizada por el evento. Originalmente íbamos a largar a las 11 de la mañana, pero como llovía bastante, decidieron esperar un poco para no mojarnos tanto. Largamos con todo el equipamiento encima: casco, campera, pechera de La Misión. La idea era estar presentables para la foto.

A las 12 y cuarto estábamos empezando, con toda la emoción del comienzo de una carrera. Trotábamos contentos por estar ahí. Caían algunas gotas, y los primeros metros eran simbólicos, todos atrás de una camioneta y con los habitantes de la ciudad alentándonos. A los poquitos kilómetros empezamos a transpirar. Estábamos demasiado abrigados. Hicimos un alto con Vicky, y nos quedamos solo con la remera térmica y la pechera. Nos fuimos separando del resto de nuestros amigos, a quienes cruzamos más tarde, en el Aserradero. El camino era en subida constante, y entraba en juego la potencia de piernas. Yo la apuraba a Vicky y ella me puteaba. Pero es parte de nuestra dinámica.

Si alguna vez tuvimos calor, cuando subimos al cerro Bayo (a 1750 metros sobre el nivel del mar) lo olvidamos por completo. Subíamos entre los árboles, en un ascenso bastante empinado, cuando de pronto se terminaba la vegetación y empezaba el filo, completamente frío y sin signos de vida. Envueltos en una nube, con fuertísimas ráfagas de viento, pisando manchones de nieve y con una dolorosa ventisca que escupía balas de hielo en la cara, intentamos avanzar como podíamos. Las manos enguantadas empezaron a congelarse y entumecerse. Capeábamos el clima como podíamos, intentando protegernos las partes de la piel que estaban expuestas. Noté que en el suelo había un jarrito metálico con unos sobres de sopa en el suelo. Lo levanté para llevarlo al siguiente puesto y no contaminar la naturaleza. Pero me duró poco, porque una ráfaga de viento lo voló de mis manos.

Era bastante desolador, no podíamos ver más allá de 10 metros, y el frío no dejaba pensar en otra cosa. Le prometí a Vicky que si seguíamos avanzando, pronto íbamos a salir de todo eso. El viento casi nos tiraba al suelo, y con los bastones intentábamos sostenernos. Ni siquiera todo nuestro abrigo era suficiente, y cuando parecía que estábamos por terminar el filo y empezar a bajar, notábamos que seguía subiendo y que todavía quedaba más de ese páramo por recorrer. Me sentí como un explorador en el polo, pero sin toda la orientación ni el equipo que ellos tienen.

Recién cuando cruzamos el filo del cerro y llegamos al centro de esquí (que estaba detenido y semi-abandonado) pudimos recuperar algo de movilidad en las manos. Empezamos a correr cuesta abajo, y poco a poco ese frío demencial quedaba atrás. Nos pareció lo más terrible de la carrera, y llegamos a pensar que eso iba a ser lo peor de todo. Ay, qué equivocados que estábamos… Abandonamos nuestras intenciones de correr y nos dedicamos a hacer un trail ligero para no cansar las piernas. El terreno subía y bajaba intermiténtemente.

Esta fue mi primera vez en Villa La Angostura, así que no sé cómo cambió el ambiente desde la última erupción del volcán. Aparentemente la tierra era más oscura, pero ahora está casi completamente cubierta por ceniza, que al mojarse genera una especie de barro. Cuando está seca parece arena, y me recuerda al tipo de suelo que encontramos en los bosques de Pinamar. Pero esto es en realidad una deprimente anomalía, y aunque la ceniza es un excelente abono para las plantas, ha cambiado el paisaje por mucho tiempo, quizá para los próximos siglos.