Archivo del sitio

La Misión 2024: La carrera más dura de mi vida

Después de estar tres días casi todo el tiempo en cama, el dolor en el gemelo empezó a permitirme cierta independencia. Hasta ahora solo podía ir hasta el baño, con muchísima dificultad. Intenté trabajar un poco, sentado en el escritorio, pero la gravedad llevaba sangre al desgarro, y el edema me petrificaba la pierna. La punta de los dedos del pie lanzaban chispazos de dolor, y de a ratos tenía que volver a acostarme. Si me tenía que retorcer del dolor, que al menos fuese en posición horizontal.

«Flor de desgarro te hiciste», me dijo el traumatólogo después de ver la ecografía. El edema no es otra cosa que sangre, y es una mancha tan grande que no deja ver exactamente dónde se rompió el músculo. Le pregunté si iba a poder correr Patagonia Run en un mes y, mientras negaba con la cabeza, sentenció: «No vas a llegar». Pero de algún modo lo convencí de que podía ir a kinesiología todos los días, más bici, elongar, caminata, y después hacer los 70 km tranquilo (y saltando en un pie). ¿Quién sabe? Al final, dejó entrever la posibilidad de que, con algo de suerte, llegaba.

¿Cómo fue que llegué a romperme un músculo en carrera? ¿Y por qué tuve que llegar a esta instancia?

Semana 52, el blog que nos convoca, empezó en 2010. Solía tener actividad diaria y fue testigo de muchos desafíos y desarrollos físicos y mentales. Hice la crónica de mis primeros 42 km (10/10/10, en Buenos Aires), mi primer ultramaratón (08/12/11, en Yaboty), y las dos veces que corrí 246 km en menos de 36 horas: El Spartathlon (26/09/2014, entre Atenas y Esparta) y el Ultra Desafío (16/11/2019, entre Buenos Aires y San Nicolás).

Pero no todos fueron triunfos. Semana 52 también narró abandonos, como La Misión en 2012, cuando intenté hacer 160 km en las montañas de Villa La Angostura y abandoné unos 50 km antes de llegar a la meta. Fue una de las experiencias más agotadoras de mi vida, por lo que se volvió una cuenta pendiente que algún día iba a tener que repetir. ¿Por qué querer volver a eso? Cuando escribí la crónica de esa carrera, dividida en tres partes (Parte 1, Parte 2 y Parte 3), cerré con una frase que lo explica un poco: «¿Qué sería de la vida sin objetivos que cumplir?». Ya en ese momento, a horas de no haberlo logrado, sabía que iba a volver a intentarlo.

Siempre me gustaron las coincidencias numerológicas y lo cíclico. En La Misión 2012, que largó el 12/12, tenía el número de corredor 12, y un retraso por mal clima hizo que arrancáramos a las 12. Abandoné en el km 112. Y 12 años después, decidí volver a La Misión por la revancha. En esta nueva edición me tocó el dorsal número 300, algo que me encantó porque me remitió a los guerreros espartanos que protegían a Leónidas y retrasaron valientemente a los persas en la Batalla de las Termópilas. También remite, de algún modo no tan directo, al Spartathlon griego, la madre de todas las carreras.

Si este intento de revancha me tomó 12 años es por una simple razón: estoy vislumbrando mi fragilidad como atleta. Tantos años de ultramaratones empezaron a hacer mella en mi cuerpo. Un día me diagnosticaron metatarso vencido en el pie izquierdo, algo doloroso e irreversible. Solo necesito correr 90 minutos o entrenar dos días seguidos para que me empiece a doler. También está el edema en la cadera, algo que nunca termina de curarse. Estas molestias son incompatibles con correr horas y horas. Después de hacer 24 horas en pista (Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero), carrera en la que alcancé las 100 millas, le prometí a mi esposa que me retiraba de las ultramaratones. No me lo pidió, y no me creyó. Pero realmente quiero dejar de lado las competencias donde termino arruinado. Con cada ultra, algo se rompe en mi cuerpo y no se recupera del todo.

Entonces, esa es mi simple razón. Siento que tengo fecha de vencimiento. Puedo seguir corriendo, incluso hacer maratones y carreras de aventura, pero esos desafíos que duran días y llevan al físico a su límite están empezando a volverse cada vez más inalcanzables.

Antes de mi eventual retiro y de que mi cuerpo no pudiese estar al nivel de una ultra de montaña de 160 km, me anoté en La Misión 2024. Pagué por adelantado, tanto la inscripción como el hospedaje. Canjeé algunas millas para el pasaje y me empecé a enfocar en ese objetivo. Santy, mi entrenador en Actitud Deportiva, me propuso un esquema de entrenamiento distinto al que venía manejando, porque tenía poco margen para prepararme. Nunca recuperé mi peso ni mi ritmo de entrenamiento prepandemia, así que el tema de ser constante me estaba costando mucho. Me preparé meses, sin dejar de sentir dolor en el metatarso o en la cadera. De a poco fui perdiendo grasa abdominal y sintiéndome más seguro y fuerte. Pedí prestado parte del equipo que necesitaba y gasté mucho dinero comprando comida para probarla en entrenamiento y armar mi estrategia de carrera.

A último momento, como suele ocurrir, me dio pánico precarrera, así que consulté a una nutricionista. Armamos rápidamente un Excel con los alimentos que iba a consumir y una proyección de cuántas horas me iba a llevar hacer 160 km de montaña. Sin mucha justificación más que la intuición, aventuré 50 horas. Una locura, porque después de que La Misión 2024 finalizó, vi el ranking y me di cuenta que ese tiempo me hubiese puesto en el top 10 de la carrera. Pero era lo que me parecía en ese momento: 20 horas y media para la primera mitad, 29 horas y media para la segunda.

Me encanta viajar, pero no me gusta hacerlo solo. Ir a otra provincia en avión, tomar un micro y hospedarme en un hostel es algo que no me tentaba. Lo tomé como parte del desafío. Hay que salir de la zona de confort y esto me incomodaba mucho. Tuve la suerte de compartir la habitación con otros corredores que habían ido a Villa La Angostura para desafiarse al igual que yo. El ultramaratonista es siempre un bicho raro entre la gente, así que uno se hermana muy fácilmente cuando está en la cercanía de otro. También me encontré con experimentados «misioneros» como Daniel o Mariano, amigos que me dieron consejos hasta el último minuto.

Siendo consciente de mis lesiones (y limitaciones), me di una inyección de Oxa B12, a ver si el corticoide evitaba la inflamación del metatarso y podía correr con cierta normalidad. Tenía mi bolsa de aprovisionamiento con comida y ropa de recambio para levantar en el km 80 (Villa Traful), un chaleco con dos botellas de 500 cc de agua, comida para 14 horas en todos los bolsillos y, encima de todo eso, una mochila donde llevaba más ropa, más comida, la bolsa de dormir y el saco vivac (completando unos 8 kilos). Con mis desvencijados bastones, caminamos hacia la largada.

Vuelvo una vez más a lo cíclico, que me encanta: en La Misión 2012 yo había corrido con una mochila roja de marca Quechua. Al no completar la prueba, se la regalé a Mariano (con los años, completó muchas ediciones con ella). En 2024, él volvió, todavía con esa misma mochila. En agradecimiento a mi gesto de aquella vez, me regaló una campera hermosa marca North Face, que la que usé en esta edición de La Misión. Y yo corrí con la misma mochila Quechua que él, salvo que la mía era un préstamo de otro amigo «misionero», Walter.

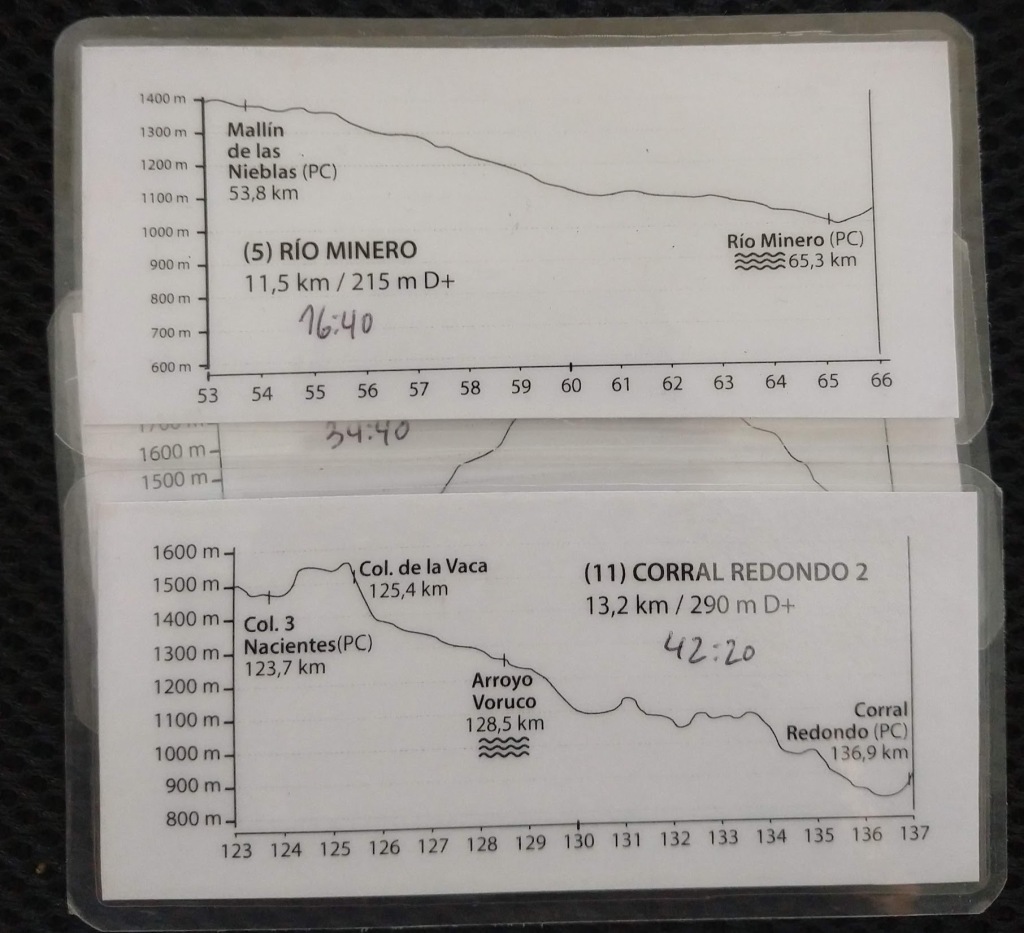

Aprovechando mis conocimientos de diseño gráfico, y siendo que la carrera no tenía puestos de asistencia que uno pudiera usar como pequeñas metas intermedias, tomé la geografía y los puestos de control para segmentar el recorrido en 13 partes. Copié el perfil de altimetría que compartió la organización, le escribí cuántos kilómetros tenía cada segmento, cuánto desnivel acumulado, cuánta distancia acumulada y a qué hora creía que iba a completar cada parte. Lo imprimí, plastifiqué y puse en un bolsillo accesible de mi chaleco. Poder consultar esta información detallada durante el recorrido, a la intemperie, cansado, sin saber dónde estaba o qué se venía, fue muy útil.

Largamos tan solo un par de minutos pasados de las 10 de la mañana. El pronóstico venía amenazando lluvia todo el día, pero solo fue una llovizna y muy breve. Empecé corriendo porque estaba descansado y quería despegarme del pelotón, pero lo cierto es que La Misión tiene tiempos muy holgados y podía terminar los 164 km en 72 horas.

Decidí no usar los bastones al principio, solo los llevaba en la mano. Además de que las piernas estaban descansadas, los quería reservar para cuando llegáramos a la montaña, algo que iba a suceder cerca del km 19. Para mí, ya estar usando los bastones tan al principio solo hacía que las contracturas en la nuca y el dolor de hombros aparecieran más temprano.

Me mantuve en el plan de tomar agua cada 20 minutos y comer cada 40, alternando dulce con salado. Al comienzo todo es muy fácil. Sin dolores ni ningún tipo de molestia, uno se pone en automático y todo fluye. Pasaban los kilómetros y a cada hora tomaba una pastilla de sal. Esto es porque, al ser La Misión una prueba de autosuficiencia, no cuenta con puestos de asistencia, así que uno tiene que proveerse su comida y su bebida. En este caso, había que ir llenando las botellas con los arroyos, que abundan en toda esa geografía y cuya agua, además, tiene bajo contenido de sales. Conserven el detalle de las pastillas porque van a cobrar relevancia más adelante, cuando esta carrera pasó de ser una simple actividad que fluía a estar aferrándome a la vida en la montaña.

Probablemente, uno cambie su percepción del tiempo conforme avanzan los años, pero en las ultramaratones, además, las horas pasan a velocidades supersónicas. Me acostumbré a tomar sin sed y comer sin hambre, mirando el reloj, pero es fácil perder la noción del tiempo. ¿Me toca comer de nuevo? ¡Pero si acabo de hacerlo! A ver las bolsitas con las raciones de comida: uno, dos, tres, cuatro… no, si me quedan cuatro es que me toca comer otra vez. ¿Son las 3 en punto? Tengo que tomar otra pastilla de sal. Juraría que la última la tomé hace 5 minutos… (repita esta conversación interna 50 veces)

Y ahora, lo que nos preguntamos todos: ¿Qué pasa por la cabeza de un corredor mientras corre horas y horas? Estar en este paisaje tan hermoso es sin dudas un plus. Uno se queda maravillado por ese entorno, recordando que se entrenó en escaleras que daban una ganancia máxima de 15 metros por cuesta. Nada se equipara a la montaña. Es maravilloso estar en ese escenario, pero ella nos recuerda constantemente que no pertenecemos ahí. En mi caso, además de reflexionar en lo que estoy haciendo y hacia dónde estoy yendo, en las ultramaratones se me pegan canciones cuyos estribillos me acompañan durante horas. O, en el caso de La Misión, durante días. Ahora, rengo y en la seguridad de mi hogar, me pongo a pensar por qué esas canciones y no cualquier otra. ¿Esconden algún significado? «Kickstart My Heart», de Mötley Crue, podría ser una alegoría al esfuerzo y cómo ese ritmo vertiginoso me mantenía vivo, cual inyección de adrenalina al corazón. Estilísticamente va bien con «Sweet Child O’Mine», de los Guns N’ Roses, una de las bandas preferidas de mi esposa, en quien pensaba mucho… pero, ¿cuál era el sentido de que se me pegara «Florecita rockera», de Aterciopelados, o «Educación sexual moderna», de Les Luthiers? ¿Por qué apareció en mi cabeza «Igual que ayer», de Los Enanitos Verdes, canción en la que no pensaba desde hacía al menos 20 años? Todavía lo estoy analizando. Mientras tanto, hice una playlist con todas esas canciones que se quedaron atascadas en mi cabeza, e intenté ordenarlas para que vayan orgánicamente en estilo: Playlist La Misión 2025. En diferente orden, fragmentado, esto sonaba adentro de mi cerebro casi a toda hora.

El primer cerro que subimos fue el Newbery (1840 msnm), y a la espera de que un geólogo nos explique en detalle por qué el suelo es como es, les voy contando que era una subida arenosa, en la que uno daba dos pasos y se deslizaba hacia atrás uno. Estoy convencido de que esta misma montaña, hacia el final de la carrera, hubiese sido un suplicio, pero como estaba «descansado», se subió y a otra cosa.

En esta instancia, comer no era difícil. Tampoco tomar agua de río. Todavía era incolora e insabora. Esto cambiaría con el correr de las horas. No quiero adelantarme, pero es importante notar que esta reseña, aunque bastante larga, difícilmente represente la cantidad de horas y horas y horas en actividad, y cómo esas cositas automáticas, en algún momento, pasaron de ser repetitivas a hacerse muy dificultosas.

Después de una larga bajada del Newbery, llegamos a la ruta, kilómetro 40. Esto marcaba una cuarta parte de la carrera. Me sentía espectacular, y todavía corría en los llanos. Medio escondido al abandonar la banquina de la ruta había un puestito improvisado donde vendían Gatorade y comida. Dudé un poco, pero como el reglamento lo permitía, me acerqué y pagué gustoso $1500 por una bebida isotónica azul. En ese momento ya estaba un poco harto del agua de río, y tomar algo dulce (y olvidarme por un momento de las pastillas de sal cada hora) me venía bien.

Ahora volvíamos a subir hacia el Mallín de las Nieblas. Y si bien no era un cerro, teníamos que ganar más de 1000 metros de altura. De ahí pasamos al Río Minero. Claramente, la carrera intentaba por todos los medios que nos metiéramos al agua, pero yo prefería perder algunos minutos buscando un conjunto de piedras, un tronco, o algún paso donde mantuviera mi proyecto de pies secos. Tuve una tasa de éxito bastante alta a pesar de pegar esos saltos con cansancio acumulado y una mochila de 8 kilos en la espalda. Sin embargo, cruzar el Minero solo era posible metiendo las patas en el agua helada. Para este fin, venía preparado. Me senté, me saqué las zapatillas y las medias, y me puse unos mocasines. Crucé, no sin insultar por esa masa líquida congelada, me senté, me sequé los pies con una toallita, y me volví a poner las medias y las zapatillas. Repetí este recurso otras tres veces en el recorrido. Tiempo bien invertido para reducir la posibilidad de formación de ampollas.

Ya en la subida al Cerro Piedritas (1890 msnm) estábamos en medio de la noche. El viento hacía sentir el frío, así que hubo que echar mano a la campera, los guantes y el cubrepantalón. Este ascenso, e incluso el descenso, traumó a varios corredores, que solo queríamos llegar a Villa Traful, el puesto bajo techo con nuestra bolsa, donde resultaba conveniente descansar e incluso dormir. Pero qué difícil fue eso. Un terreno muy técnico, con nada de reparo del viento. En estas carreras largas es muy fácil quedarse absolutamente solo, así que los cuadraditos reflectivos, iluminados por la linterna frontal, eran lo único que nos indicaba que estamos yendo por buen camino.

Llegué a Villa Traful a las 16:30 horas de carrera y luego de atravesar las interminables calles del pueblo. Considerando que mi pronóstico conservador era estar ahí pasando las 20 horas, lo sentí como una muy buena señal. Pero cuando llegué y canté mi número de corredor, me di cuenta de que no me sentía muy bien del estómago. Lo comenté a la organización y me dieron la única solución existente para cualquiera de los problemas en La Misión: «Tirate a dormir un rato». Eran las 2:30 de la mañana, un momento ideal para hacerlo. Aunque no tenía colchoneta ni nada similar, saqué la bolsa de dormir, me puse en patas, me metí adentro y comí una empanada de soja con una bebida isotónica mientras esperaba que me invadiera el sueño. Pero la verdad es que no paraba de temblar. Las calzas estaban empapadas de transpiración y no funcionaba el cierre de la bolsa. Me desnudé con la esperanza de que eso me ayudara a calentarme, pero nada. Entonces saqué el saco vivac, me metí con la bolsa ahí adentro, y ahí sí, dejé de tiritar y el frío cesó. Dormí un par de horas, comí algo, fui al baño, guardé mis cosas y salí.

Eran las 6:15 de la mañana cuando estaba nuevamente en carrera, listo para arrancar la segunda mitad de La Misión. En mi cabeza pensaba, si le gané 3 horas a mi pronóstico, ¿haría los 80 km restantes por debajo de las 29 horas? (Spoiler: NO). Las cuentas me daban que podía llegar a la meta en 40 horas. ¿Quién sabe? ¡Quizá menos! Qué inocente que fui.

Pasamos el Arroyo Cataratas y llegamos a la Horqueta Cataratas. Y sí, había cataratas. Pequeñas, pero cataratas al fin. Después del Col. 3 Nacientes, ya estábamos cerca de los 100 km de carrera. Las molestias estomacales iban en aumento, pero me forzaba a comer y tomar. El reloj mandaba. El agua de arroyo me daba asco y cada pastilla de sal me costaba bajarla más que la anterior. Un par de veces, se quedaban pegadas en el fondo de la la garganta y el agua seguía de largo.

Este segundo día estaba despejado y más caluroso que el anterior. Llegué a un puesto bajo la sombra de un árbol y decidí hacer un alto para avisar que no me estaba sintiendo bien. Había una médica, que tras dos preguntas (y, posiblemente, al ver mi ropa con manchas de sal) me diagnosticó que estaba excedido de sales. ¿Cómo podía ser? ¡Si me habían dicho que había que tomar suplementos! Quizás porque empecé con agua embotellada que ya tenía sodio, más toda la comida salada que venía consumiendo (papas fritas, pretzels, palitos), más las veces que tomé bebidas isotónicas, más las pastillas de sal, más todo el esfuerzo en el organismo que genera un ultramaratón de montaña, se generó un desbalance electrolítico en mi cuerpo. La recomendación de la médica fue tomar solo agua de río y en pequeños sorbos. Dejar pasar un tranco largo hasta volver a tomar sales, porque eso era la causa del rechazo que sentía por comer y beber, y al llegar al desvío, decidir si quería continuar mi carrera o bajarme de distancia.

Preocupado, llegué a la bifurcación de 120 y 160 km, donde podía hacer un desvío y llegar en forma anticipada a la ciudad. No contaba como descalificación, sino como un simple cambio de categoría. Pero… ¿y la revancha por la que esperé 12 años? Si no completaba las 100 millas de montaña iba a tener que volver otro año… y la estaba pasando realmente mal. No tenía ninguna intención de volver a pasar por esto. Tenía que darlo todo. Pero me faltaban 60 km, y si me alimentaba mal o si me deshidrataba, no iba a poder hacer ni un tercio de esa distancia. Me senté a comer palitos salados y a esperar. Los comía de a dos, despacito, masticando hasta desintegrarlos. Tomaba sorbitos de mis botellas, y esa agua de río que ayer no tenía gusto, hoy tenía un olor espantoso, como a azufre. En el fondo siempre quedaban partículas, una arenilla mezclada con hojitas trituradas que me daba un profundo asco. Resolví tomar haciendo el esfuerzo de no ver el contenido y aguantando la respiración para no sentirle el gusto, técnica que repetí durante el resto de mi carrera.

Cada vez que me sentaba a comer o beber, aprovechaba para sacarme la pesada mochila y darle algo de descanso a la espalda. No tenía señal de teléfono, así que nadie iba a poder asesorarme, tenía que decidir si me desviaba (estaba cerca de Villa La Angostura) o si continuaba con los 160 km. Me daba mucho miedo perder energía y llegar al límite de tener que hospitalizarme, pero me pareció que si bajaba el ritmo y frenaba para comer (en lugar de hacerlo mientras corría o caminaba) iba a poder tolerarlo. Así fue que, a la orilla del Arroyo Ujenjo, con pocas dudas, me levanté y empecé la subida al Cerro Bayo, cuya cima estaba a 1820 msnm.

Para mí era muy importante subir de día, porque cada vez el terreno se volvía más y más técnico y quería estar muy atento a mi entorno. Es verdad que las marcas (pinturas rojas en rocas o troncos) a veces eran difíciles de ver en el día y que los reflectivos eran muy visibles de noche, pero con el día podía ver mejor qué se venía, cuánto había que subir, si el terreno era todo tierra, sendero, piedras… sentía que con el sol podía avanzar más rápido. Pero aunque tuviera buena visión, no dejaba de ser una geografía áspera, peligrosa. A pesar de estar ayudado por los bastones, tenía que subir rocas muy altas y ayudarme con las manos. Insisto con el detalle de que estaba solo: no tenía a nadie adelante ni atrás. Muy cada tanto me pasaba un corredor que estaba en mejor condición física. Esta soledad significaba que si yo daba un paso en falso y caía al vacío y me rompía la cabeza, nadie se iba a enterar. Recién cuando la carrera terminara, el domingo por la tarde, iban a preguntarse dónde estaba yo. Y recién era viernes.

Si la subida al Cerro Bayo era complicada, la bajada no se quedaba atrás. Eran pocos los momentos donde las piedras me dejaban trotar, y en un momento que no puedo precisar, empecé a sentir una molestia en el gemelo derecho. Hasta ese momento, lo único que me venía frenando el ritmo era que estaba comiendo y tomando menos que el plan y no quería gastar todas mis reservas de energía. Cada tanto me sentaba en una roca, comía y tomaba unos sorbitos de agua sulfatada. Si me lo tomaba con calma, podía levantarme y seguir caminando. Si bebía sorbos grandes, me empezaba a doler la panza. Pero ahora, a la falta de energía, le sumaba ese dolor en el gemelo que yo deseaba que fuera una contractura y que, días después, descubriría que era un señor desgarro.

De pronto pasó algo que profundizó mi miedo. No sabía distinguir si mi dolor de estómago eran molestias estomacales o hambre. Eran sensaciones muy parecidas y no estaba en condiciones de arriesgar nada. Con el correr de las horas, a pesar de que me tomaba todo con mucha calma y me sentaba para comer y tomar, el dolor de gemelo crecía más y más. Descubrí que las subidas no me molestaban tanto, porque la pierna quedaba levemente flexionada, pero sí los llanos, aunque los hiciera caminando, porque tenía que estirarla, y ahí aparecía el dolor. No podía correr por falta de energía y ahora por esa molestia, y cada paso que daba, me dolía. Faltaban 40 km para la meta.

En un momento, tuve que volver a prender la linterna frontal. Me resistí todo lo que pude. Ya no estaba corriendo, solo caminaba, cada paso un dolor. Las canciones de mi playlist se iban repitiendo en loop en mi cerebro, mientras hacía cuentas para imaginar a qué hora iba a llegar a la meta. Esas 29 horas holgadas que había imaginado para la segunda mitad de carrera se habían calculado trotando en las bajadas y los llanos, sin descansos para comer y tomar sorbitos de agua.

Volvió el frío, aunque no al nivel de la primera noche. La cabeza iba más rápido que el cuerpo. El miedo de colapsar por no comer suficiente o por deshidratación y el riesgo de la montaña sobre mi vida me daban vueltas y más vueltas. ¿Cómo congeniar el hambre con el asco? ¿Cómo hacer que esa noche pasara más rápido? Toda esa situación extrema empezaba a cobrarse mi salud mental. Mientras caminaba, una mujer vigilaba que comiera y tomara. Yo no quería hacerla enojar, y le ocultaba que estaba tomando sorbos chiquitos en lugar de lo que realmente debía. Estaba haciendo pis de color amarillo oscuro, y tampoco quería que se enterara. «Si freno se va a enojar», pensaba. Y después de varios minutos de ocultarle información a esta implacable celadora, me di cuenta de que estaba solo y que desdoblaba en una persona inexistente esa dualidad de querer cumplir con mi plan nutricional a la vez de que le daba a mi cuerpo lo que podía en ese momento. ¿Me estaba volviendo loco? ¿Cómo estuve tantos minutos normalizando una situación totalmente paranoica e irreal? ¿Era la combinación del cansancio, el sueño, y la absoluta soledad? Hoy, en la comodidad de mi hogar, me cuesta volver a ese estado de irrealidad y describirlo con palabras, pero durante unos kilómetros silenciosos, toda esa situación me pareció absolutamente normal.

Para acallar las voces y el estado de demencia fugaz, recordé eso que usan en La Misión para resolver todo: tirarse a dormir. Me puse a buscar un terreno plano, sin piedras, donde poder tirar la bolsa de dormir. Algo que parece sencillo se puede volver muy complejo, sobre todo si uno es bastante quisquilloso. En ese momento, mi intermedio mío era llegar al Corral Redondo, puesto de control que antecedía la subida al brutal Cerro Oconnor (1900 msnm). Pero no legaba nunca, no sabía bien dónde estaba, y era mejor descansar algo antes de que se terminara la noche.

Finalmente, al costado del sendero, sin que estuviera 100% horizontal, encontré un trozo de tierra donde extendí la bolsa de dormir y el saco vivac. Debo haber tardado más en desarmar y volver a armar la mochila que la media hora que dormí, pero fue suficiente para resetear el cuerpo, la cabeza, y el dolor en el estómago. Me levanté, me vestí, guardé todo y me comí una barrita de cereal. Todavía era noche muy cerrada y mi estado era cada vez más lamentable. Arañazos en las manos, las polainas totalmente desgarradas y colgando de las zapatillas, un bastón deformado por haber hecho accidentalmente palanca con una raíz, la campera nueva totalmente mugrienta. Les ahorro los detalles de todas las veces que me tropecé y me fui de boca al piso, porque son escenas muy bochornosas que quiero pasar rápidamente. Basta decir que tuve la suerte o el destino de caerme siempre en senderos, sobre tierra, y nunca en un río o, peor todavía, sobre rocas.

En la noche, pasado de sueño, uno ve cosas que sabe que no están ahí. La linterna genera sombras en ramas y troncos que dan la ilusión de estar viendo objetos inexistentes. Vi vaqueanos que desaparecían apenas los tenía a un metro. Vi casas, vehículos, e infinidad de espejismos que, gracias a la experiencia en montaña, aprendí a ignorar. Es muy extraño, uno aprende a desconfiar de la vista, sabe que esas personas que se asoman entre los arbustos no existen y que es imposible que haya una bicicleta blanca estacionada arriba de un árbol. Por eso, en medio de ese contexto de no creer en lo que ven los ojos, se vuelve más fantástico cuando aparecen cosas como dos caballos blancos, majestuosos, en el medio del camino (eran reales). O vacas del tamaño de un auto que cruzaban lentamente el sendero al ver acercarse las luces frontales (también, no las estaba imaginando).

Pero muchas veces creí haber llegado al Corral Redondo. A veces esos espejismos de la noche me hacían creer que había una tranquera y eran solo ramas ubicadas en una forma muy precisa, en ese mismo segundo que yo elegía mirar hacia ahí. El ruido de las hojas o de los arroyos en la lejanía también generaban ilusiones, pero esta vez auditivas, y yo escuchaba claramente personas hablando que nunca aparecían. Después de una caminata interminable, apareció el Corral Redondo, con el responsable del puesto roncando profundamente. Me vi en la obligación de despertarlo porque no sabía para qué lado tenía que encarar. Despertó, pidió disculpas, anotó mi número de corredor para acreditar que había pasado por ahí, el horario (5:30 de la mañana), y me recomendó bajar a cargar agua.

Y dijo «bajar» porque, literalmente, había que salir del sendero de la carrera, hacer 100 metros en bajada hasta el arroyo, cargar agua, y volver a subir esa pendiente. ¡No te contabilizaban la subida! Pero ese esfuerzo era necesario. Se venía la montaña más complicada y por unos 14 km no íbamos a poder volver a cargar líquido. Calculé que, caminando como estaba haciendo con ese gemelo malherido, podía tomarme un mínimo de tres horas cruzar ese cerro. Pero me quedé corto: terminaron siendo ocho horas eternas.

Al poco tiempo que empecé a subir por un camino angosto, donde las ramas trababan los bastones y arañaban el dorso de las manos, el sol empezó a iluminar y no hizo falta mantener la linterna prendida. El terreno era muy empinado y yo creía que el haber dejado la noche atrás me iba a reactivar. Pero me tambaleaba y los ojos se me cerraban. Me senté un momento para sacarme la mochila, descansar y comer, pero no me reponía. Sentí miedo (una vez más) porque era tan fácil caerme y tan difícil que me encontraran… En cuanto llegué a una zona abierta y más o menos plana, saqué la bolsa de dormir, el saco vivac, y me tiré a dormir. Habrá sido una hora, quizá menos, pero fue suficiente para volver a resetear la cabeza y no sentir que me estaba jugando la vida. Comí porciones más grandes que las que venía consumiendo, sin desperdiciar el agua, que iba a escasear por las siguientes horas, y volví al sendero.

El dolor del gemelo era una constante. No lo estoy mencionando todo el tiempo para no aburrir, pero cada paso era una puntada. Tenía lugares perfectos para trotar y recuperar el tiempo invertido en descansar, pero no podía. Era demasiado en ese momento. Solo sabía que, aunque caminara, los tiempos me daban para no pasar otra noche en carrera.

Antes de lo que me imaginaba, llegué a la cima del Cerro Oconnor. Alguien de la organización me aclaró que tenía que pasar por detrás de unas piedras, bajar y seguir el filo que se veía al costado. Pero «bajar» no describía lo que vi a continuación: una cadena remachada en la montaña, claramente puesta ahí para ayudar al descenso. Nadie me explicó en la charla técnica cómo se bajaba. ¿Era de frente? ¿De espaldas? ¿Y qué les hacía pensar que yo conocía el método para hacerlo? Decidí tomarme de la cadena con mi dos manos enguantadas e ir bajando hacia atrás. Los bastones se trababan contra las piedras e interrumpían mis pequeños pasos en reversa. Llegué a pensar, con mucha seguridad, «Ok, esta es la parte en la que me mato». De nuevo, si caía rodando por la montaña, recién iban a notar mi ausencia el domingo. Lo curioso fue que, en un momento, la cadena llegaba a su fin, y estaba tan aferrado a ella, con tanta fuerza, temiendo por mi vida, que ahora quería que siguiera, porque había más bajada y ya no tenía nada de lo que sostenerme.

Con mi capacidad disminuida por el cansancio, mi lesión y mi torpeza natural, seguí bajando lo más despacio que pude hasta que el terreno se niveló. Las marcas rojas en la piedra me indicaban el camino que, como no podía ser de otro modo, volvía a subir. Ya había anticipado que había una falsa cumbre, así que, aunque me picaba la garganta por la sed y no podía masticar la comida por tener la boca seca, seguí avanzando. Subí y finalmente hice cumbre. Solo que este tampoco era el final de la subida, sino que había otro ascenso. Me frustró un poco, pero me armé de valor, me apoyé en los bastones, y seguí trepando. Ahora sí, llegaba a la cima… no, momento, esto baja y vuelve a subir. Me senté, comí un poquito (ya no toleraba ni las porciones de comida más chicas), tomé unos sorbos, y bajé para alcanzar la nueva y definitiva cima. Al llegar arriba de todo vi que… no era la cima. Había que bajar y volver a subir. Ya insultaba y avanzaba a regañadientes. Seguro que no iba a volver a pasar eso de subir para bajar y un nuevo ascenso, ¿no? Bueno, sí. Otra vez, falsa cumbre.

Perdí la cuenta de la cantidad de veces que esto pasó. Me mataba que la peor parte la llevaba en las bajadas. Yo solo quería llegar al siguiente puesto, que me iba a dejar a 10 km de la meta. Cada vez que creía que empezaba a encarar hacia el bosque y al final de la carrera, la montaña me daba otra paliza.

Después de horas de estar atrapado en el Cerro Oconnor, finalmente llegué a senderos de bosque. Mientras racionaba los últimos sorbos de agua, empecé a escuchar un arroyo a lo lejos. Me era imposible apurar el paso, pero con mi trote de tortuga, llegue a un arroyito que estaba en una canaleta, accesible estirando el brazo. Me saqué la mochila (cualquier excusa era buena), me tiré al piso y me puse a cargar mis botellas. No exagero, sobrevivir 14 km y un cerro con 5 o 6 cimas con tan solo un litro de agua y comida que no entra, es una locura. Una de tantas que viví en esta carrera.

Un corredor me alcanzó y al verme tirado en el suelo, de espaldas, no sabía si yo estaba desmayado, si me había muerto, o qué me pasaba. Me preguntó si estaba bien y le dije que estaba cargando agua. Ahí me avisó que era mucho más fácil hacerlo 20 metros más abajo, pero yo solo quería tirarme al suelo a descansar.

Seguimos juntos desde ahí, la única parte en toda La Misión donde me acompañó un ser humano. Me había planteado hacer la carrera solo, valerme por mí mismo, pero me vino bien, después de tanta soledad, tener alguien con quien charlar. Y a ambos se nos pasó muy rápido ese tramo, porque antes de lo que nos imaginábamos, llegamos a Eco Huertas, el último puesto antes de la meta. Él era un corredor de 200 km, así que le tocaba una segunda bolsa de aprovisionamiento y de ahí hacer sus últimos 50 km. Yo, saliendo de ahí, giraba para el lado contrario y en 10 km llegaba a la ciudad.

Me ofrecieron entrar a la carpa, algo que pensé que estaba reservado solo para los de 200 km. Me senté en una silla (la primera que venía desde hacía más de dos días) y me preguntaron si quería Coca con hielo. Dije que no, porque odio las gaseosas y no hago excepciones. Pero no escucharon mi negativa y me alcanzaron igual un vaso lleno, con tres cubitos de hielo. No quise ser un maleducado así que le di un sorbo. Fue el elixir más exquisito sobre el que alguna vez se posaron mis labios. ¡No sabía que mi cuerpo quería exactamente esto! Tenía poco gas, estaba muy fría y era muy dulce. Una gran mejoría a esa espantosa agua de río que venía tomando desde hacía 52 horas. Me terminé el vaso y, con cierto pudor, pedí si podía tomar más. Antes de terminar, lleno de azúcar y con energía renovada, les pregunté si podía pasarme a la distancia de 200 km. Por suerte, me dijeron que no.

Ya recargado con el jarabe de maíz de mis dos vasos de Coca, me levanté de al silla, junté mis cosas, cargué agua en una botella (¡venía de bidón y no de arroyo!) y salí de ese oasis llamado Eco Huertas. Tenía que hacer unos metros hasta llegar a la ruta que me llevaba a Villa La Angostura, así que prendí el teléfono y la llamé a Vale. Cuando me atendió y hablé con ella (por primera vez en días), casi me pongo a llorar. «Todavía no, Casanova», pensé. «Guardátelo para la meta». Fue un alivio para ella saber que seguía vivo (para mí también). La extrañé tanto en todo ese terreno hostil… quedamos en hablar después de llegar a la meta. Guardé el teléfono y seguí mi camino.

Antes de llegar a la ruta, que tenía que rodear por la banquina, saqué de la mochila un trofeo simbólico que me venía guardando desde hacía 12 años. Se trataba del cuellito que nos habían dado en La Misión 2012, ese que no pudo cruzar la meta. No sé por qué lo conservé todos estos años. En 2014 lo corté para que fuese un rectángulo de tela y me protegió la nuca, cual gorro de legionario, durante el Spartathlon en Grecia. Podría haberlo tirado tantas veces, pero siempre estuvo ahí, en el fondo del cajón donde guardo mis cuellitos. Muchos los perdí o los regalé, pero ese se quedó ahí, esperando ese día. Así que me lo até a la muñeca, porque ahora volvía a casa.

En la banquina de la ruta me entusiasmé y decidí correr. Me costó, me dolía, pero ya el cuerpo no mandaba sino el corazón, así que logré dar un paso, luego otro, y otro, y finalmente estaba corriendo después de tanto tiempo. Pero los kilómetros al final de una ultra están hechos de chicle y no pasan más. Corrí y corrí y corrí y tan solo hice dos kilómetros. El cielo estaba despejado y el mediodía era implacable. ¿Realmente creía que iba a poder correr 10 km al rayo de un sol fulminante? Decidí caminar rápido, con zancadas largas, y volver a correr cuando supiera con certeza que estaba cerca de la meta. No quería volver a ilusionarme como en el Cerro Oconnor y creer que el final estaba cerca cuando en verdad lo tenía muy lejos.

Los autos pasaban por la ruta y me tocaban bocina. Un auto bajó la velocidad y un joven desde la ventana me preguntó: «¿Te alcanzo a algún lado?». Intenté volver a correr, aunque fuera alternando 100 metros de trote con 100 de caminata, pero el sol estaba tan fuerte que era un gasto energético innecesario. De pronto me di cuenta de que estaba nuevamente racionando el agua que tenía. Cometí el error de llenar una sola de mis dos botellas en Eco Huertas. La otra la vacié porque era de arroyo y no la aguantaba más. Me había parecido que 500 cc de agua me iban a alcanzar. Lo último que me faltaba era desmayarme por deshidratación, a nada de terminar La Misión.

Fueron los 8 km más largos de mi vida. Pero a medida que avanzaba esa ruta serpenteante, cada vez veía más signos de ciudad, más casas, más gente. Reconocí el camino de tierra que habíamos hecho el primer día de la carrera, en sentido contrario. El camino era bastante derecho, pero igual seguía buscando las marcas para confirmar que estaba bien, y más de una vez me perdí y no sabía para dónde tenía que ir. En un momento, alguien me vio dudando y me dijo: «Tenés que ir por el puente». Cuando lo crucé, otra persona me dijo: «Acá a la vuelta está al gimnasio». O sea, la meta.

Y así fue, dejé ese puente atrás y de pronto estaba en el parque, y ahí nomás la llegada. Empecé a correr y mientras avanzaba, las lágrimas querían escapar. Pero estaba tan deshidratado que tenía miedo de que se me hubiesen secado los ojos. No importaba, solo tenía que terminar. Entré al gimnasio, donde empezaron a tocar una campana y a alentarme. Cansado, confundido y eufórico, me perdí adentro del lugar y no sabía a dónde tenía que ir. Me señalaron el arco de llegada, que estaba sobre una rampa que trepé en dos pasos, y finalmente me detuve. Había llegado en 54 horas.

Me sacaron fotos y me dieron un chaleco de polar con el siguiente texto bordado: «Misión cumplida». Cuando logré pensar por un instante, pude llorar por toda esa angustia que tenía contenida, esa sensación de que me iba a morir ya fuera rodando montaña abajo, por deshidratación, o por alguna falla orgánica por falta de comida. Pero había terminado y estaba vivo. Sucio, maloliente, pero vivo.

Pude sentarme a comer unas hamburguesas veganas, a beber gaseosa de pomelo (no tan rica como esa Coca de Eco Huertas) y a volver a llamar por teléfono con Vale. Estaba muy contento hablando con ella, y cuando quise contarle con más detalle lo que había vivido, no pude. «Me cos–» dije, y me trabé. De nuevo: «Me–«. Nada. Una vez más: «Me costó–» y otra vez me quedé sin voz. Cabizbajo, con la cabeza gacha y el teléfono pegado en la oreja, las lágrimas caían y se acumulaban en la punta de mi nariz. Hice fuerza y, con un hilito de voz, finalmente dije: «Me costó mucho comer». Me quebré y lloré todo ese malestar que tuve que aguantar, un esfuerzo que estoy fallando en poner en palabras. Releo toda la angustia que describí en esta reseña y siento que todavía tengo que multiplicarla por 40 para hacerle justicia.

Después de terminar el almuerzo que me esperaba en la meta, me hice unos masajes que tenía reservados. Entonces me pidieron un taxi porque ya no podía caminar. Estaba a 8 cuadras del hostel, pero no había forma de que me mantuviera mucho tiempo en pie. Sin embargo, me las arreglé bastante bien. Me bañé, dormí unas horas, cené afuera con mi amigo Mariano, y a la mañana siguiente compré algunos chocolates para regalar, hice la valija y abandoné el hostel, no sin antes tirar a la basura mis calzas, mis polainas y mis bastones (ya habían cumplido su ciclo).

El domingo volé a Buenos Aires, sin sobresaltos, y Vale me esperaba en Aeroparque para un demorado reencuentro. Sin embargo, el dolor que tenía en los pies y el gemelo no era nada comparado a los niveles a los que llegaría en los días siguientes. Lunes y martes era insoportable. Mis pies eran una publicidad del Noble Repulgue, dar esos 10 pasos de la cama al baño era un esfuerzo enorme, y por la noche me costaba mucho conciliar el sueño por lo incómodo que me sentía. Recién cuando se me ocurrió dormir con los pies levantados fue que se deshincharon y empezó el lento proceso de sanación.

Y en esos pequeños momentos donde el dolor de me daba algo de respiro (porque estar sentado en la computadora hacía que bajara la sangre al desgarro y me dolía), escribí esta crónica, que tiene todos los condimentos para ser la última del blog. Así, épica. «El tipo corrió hasta hacerse flor de desgarro». No era mi intención cerrar así Semana 52, pero tampoco es la primera vez que me rompo y elijo seguir (hice 160 km en el Spartathlon con un microdesgarro en el tibial).

Seamos honestos. No tenía opción. Era una promesa, y no llegar a la meta me obligaba a volver a intentarlo otro año. La pasé tan mal durante esta edición de La Misión, que no no me entraba en la cabeza la posibilidad de volver en otra edición. En este camino hacia la inevitable autodestrucción como es el ultramaratonismo de montaña amateur, siento que me puedo ir por la puerta grande. Hice la carrera que me faltaba, terminé mal pero mejor de lo que me imaginaba (puesto 15 de la general), y tuve el apoyo de mucha gente que confió en mí.

Yo siempre digo que uno nunca corre solo. Más allá de valerme por mí mismo en la montaña, hubo un entrenador que me preparó, hubo gente que me acompañó en los entrenamientos, hubo una nutricionista que me ayudó a armar un plan de carrera, hubo una organización que veló por la seguridad de los corredores, hubo familiares y amigos pendientes, e incluso corredores desconocidos que ofrecieron ayuda. El ultra es un mundo muy solidario. Es una de las cosas que más me gustan de esta actividad.

Así que gracias a todos los que me ayudaron a conquistar este objetivo, en especial a Vale por su infinita paciencia. Sé que odia que haga estas cosas y ver las consecuencias en mi cuerpo. Por eso sabía que tenía un solo tiro para completar La Misión. Ahora que lo conseguí, más allá de los dolores y la actual limitación física, estoy en paz conmigo mismo. Estoy todavía en un estado reflexivo, pensando a qué ritmo sigue la vida ahora que logré todos mis objetivos. Es momento de sanar y, con una mezcla de alegría y nostalgia, de decir: Misión cumplida.

Semana 52: Día 364: La Espartatlón 2013

Ayer escribí un post, mientras se largaba la carrera de calle más soñada por mí: La Espartatlón. Hoy estoy escribiendo esta nueva entrada… ¡y la carrera todavía no termina! Acá no hay gente que para a descansar, se duerme una siesta… no, estos verdaderos guerreros del running no se detienen, o al menos dan todo de sí mismos para encontrar su límite o la gloria.

Comenzaron 323 corredores. Con unos 75 puestos de control en los 246 km del maravilloso recorrido, las informaciones se van conociendo cuando los atletas los van pasando. Lantik el holandés va a la cabeza, y al principio era seguido por Mike Norton… cien metros de diferencia, a veces se pasaban mutuamente. Pero en Corinto, a las 14 horas de carrera, por el puesto 26, Lantik iba cómodo y le había sacado un puesto de ventaja a Norton, quien comenzó a perder fuerzas por un dolor en la cadera. En el primer tercio de carrera abandonó el 18% de los corredores, que se enfrenta a temperaturas de 30º al sol y 10º en la noche. Oliveira, de Portugal, permanece segundo mientras escribo estas líneas, acercándose cada vez más a Lantik. La cabecera va por el puesto 57, y todavía queda mucho camino por recorrer.

Y, aunque usted no lo crea, este blog se termina hoy. Bueno, más o menos. Termina este tercer año, que fue el segundo intento en que quise correr esta fantástica carrera. La primera vez, en 2012, no pude porque no cumplí el requisito de correr 100 km en 10:30 hs (llegué a 70, vomité y pedí clemencia). Este año lo logré (lo hice en 10:14), pero cerraron las inscripciones porque no había cupos y la lista de espera llegaba a 194 corredores. Siendo que no arrancaron los 350 atletas del límite máximo de participantes, podría haber ido… pero necesito estas 52 semanas que quedan por delante para entrenar mucho.

He decidido que esta, la cuarta temporada de Semana 52, sea mi mejor momento. Física y mentalmente así lo siento. El desafío será mantenerlo y seguir mejorando durante 2014. Sé que lo voy a lograr, tengo la motivación y gente idonea que me asesora. Me gustaría estar ahora allá, sí, pero me siento sospechosamente conforme con cómo se fueron dando las cosas.

Mañana el contador vuelve a empezar. Ahí voy a resetear el cuentakilómetros y veremos con cuánto llego a septiembre de 2014. Ojalá que sea desde el otoño griego, bajo su sol radiante y caminando por esas calles llenas de historia. ¿Caminando? Debería decir corriendo…

Semana 48: Día 331: Los 79 km de la ultra trail de Yaboty

Ok, este es el último post que hago de Yaboty 2013, lo prometo. Pero tenía la imperiosa necesidad de escribirlo. Primero, para dejar de hablar de 90 km y reconocer que fueron 79. Es una diferencia que alguno puede considerar mínima, otros muy grande. Nunca las carreras son exactas. Desconozco el sistema de medición, sé que se hace a pie porque además hay que marcarlo con cintas y, en algunos casos, marcas refractantes. Pero a mí ni siquiera la Maratón de la Ciudad me dio 42,195 km.

¿Por qué volver, justo hoy? Bueno, es domingo, hay poco que decir (suele ser el día más complicado para este blog), y se dio una situación que para mí fue medio graciosa (o sea, me hace quedar medio como un gil). Con el correr de los días la organización de Yaboty empezó a subir fotos. En las primeras yo no aparecía. Era como si me hubiese tragado la tierra. Los cortes en mis manos y piernas, la tierra colorada de las zapatillas y el dolor de cuádriceps era lo único que tenía para confirmarme que no había soñado todo eso. Eran galerías de adelanto, el material completo iba a aparecer recién el jueves pasado.

Como soy narcicista, cada vez que aparecía una foto mía, la guardaba en la compu. No soy fotogénico, cada vez que me veo me encuentro con cara de tarado, pero a veces ignoro esa falsa modestia y uso esas imágenes para transportarme de nuevo a esa maravillosa experiencia. Entonces, en el día de hoy, llegué a un álbum que tenía el momento de mi llegada. Ahí estaba, con una gran sonrisa, hombros caídos, la medalla colgando de mi cuello. Y entonces veo algo que me sorprendió: el cronómetro oficial marcaba 9 horas y 5 minutos. Pero… cuando hice mi crónica puse que había tardado 9 horas y media.

Tengo un reloj con cronómetro, en el que al principio desconfié, que dice que tardé 9 horas y 5 minutos. En el excel de la clasificación dice que tardé eso y que estuve 2 horas por detrás del ganador, que llegó en 7 horas y moneditas. Entonces, ¿por qué insistí y le dije a todo el mundo que tardé 9 horas y media? Quizá porque tenía metido en la cabeza que 12 horas era un buen tiempo. Quizá porque soy un tipo muy distraído, y me fijo en los tiempos pero a la vez me preocupa más llegar entero que rápido. Quizá porque me senté apenas crucé la meta y no me levanté hasta 25 minutos después, y es por eso que esa hora fue la que se me grabó en el cerebro.

Sin embargo, hoy vi esa foto que no deja ningún lugar a dudas de cuánto tardé, y no puedo evitar ponerme contento. O sea, ¡tardé menos de lo que había calculado, y menos de lo que le dije después a todo el mundo! Igualmente me preocupa esta falta de atención. ¿Estaré necesitando más espirulina en mi dieta?

Semana 33: Día 230: Los 60 km de la Aurora del Palmar

Hoy, después de mi insistencia, vuelvo a cederle el puesto de redacción del blog a Vanessa, quien reseñará una ultramaratón a la que no pude acudir por mis compromisos con la Feria del Libro y por mi (ya curada) lesión en el tibial. Fue una carrera a la que asistieron varios de mis compañeros de los Puma Runners (a los que también se los conoce como los LionX, tal como lo describe ella en su crónica), así que, desde la lejanía, sentí que acompañaba en cada tramo:

Dado que el blog de MartAn –quien cariñosamente siempre me deja lugar para invadirle el blog con pequeños relatos– es de running, me limitaré a describir brevemente las noches previas a la carrera, para luego pasar a describir mis primeros 60 km. De antemano me disculpo por cómo voy a escribir… lo culpo a Kerouac, y su narración, dado que distintas novelas suyas me han acompañado esta última semana en el tren.

La Previa

Salimos el jueves rumbo al norte. No sabíamos muy bien dónde íbamos a ir, sabíamos que el destino era llegar a la Aurora del Palmar para el sábado, que es cuando teníamos la reserva, pero el jueves no tenía destino todavía. En algún momento de la Panamericana, Germán (nuestro entrenador) sugiere la idea “¿y si vamos a Rosario?”. Enseguida Lean y yo (los otros 2 viajeros del auto del jueves) asentimos a esa idea. ¡¡Rosario!! ¡Qué buena idea había tenido! Pasamos todo el día en esa ciudad, y tras una cena en el tradicional Cairo, seguida por unos tragos en Rock & Feller’s (altamente recomendados), volvimos para el hotel a dormir.

Yo había sido responsable de activar el despertador (en una de las 234 vueltas que doy antes de dormir) para llegar al desayuno al día siguiente, y partir hacia Colón. Por supuesto sonó el despertador, y me levanté para apagarlo y dormir 5 minutos más… Eran las 11 menos 20 y teníamos que entregar la habitación en 20 minutos. Chau idea del desayuno, y de la ducha tranquila a la mañana. Aproveché a entrar a ducharme velozmente, y mientras los chicos terminaban de empacar hice el checkout, y volvimos a la ruta.

El camino más directo y menos repetitivo hacia Colón era por Victoria. Aprovechamos a cruzar el siempre majestuoso puente Rosario–Victoria, con sus vistas a la ciudad del Monumento a la Bandera, y descubrir nuevas ciudades. Obviamente, que con nuestros desvíos, turismo, escalas de comida, y escalas de baño mías (siempre frecuentes en los viajes); llegaron a Colón antes los chicos.

Nos encontramos con ellos en el Sótano de los Quesos, los chicos pidieron una gran gran picada con cerveza, y yo los acompañe en espíritu y cuerpo, mientras comía mi choclo con agua. Tras este festín, nos quedaba tiempo para recorrer la ciudad, realizar la tradicional escala por los fichines (en este caso con torneo de tejo y Daytona – creo que Germán gano el tejo, y el Daytona terminó en empate por una mala maniobra mía en los últimos 3 segundos de la carrera… ahora se cómo se sienten los jugadores de fútbol a los que les dan vuelta el partido sobre el final del partido). Ya mas tranquilos después de la maratónica sesión de fichines, jugamos un truco en la plaza, fuimos al boliche y llegamos, tras muchos desvíos, al reservado hotel para la carrera.

La Competencia

La Aurora del Palmar es un lugar sin desperdicio, aprovechamos el sábado para relajarnos, descansar en equipo, jugar un poco al truco (nuevamente), a pasar la pelota de rugby (algún día aprenderé como es que se pasa correctamente), tomar te, y dormir.

Eran las 4 de la mañana, el pelado nos contaba su odisea nocturna tras una noche de ronquidos de Marcelo en la habitación, por mi parte yo sometí a lean a una noche hablada (si… hablo mientras duermo). Habíamos cenado en el pueblo cerca de la aurora del palmar la noche anterior –en una parada de colectivo para ser más precisa, lo cual era el único restaurante a la vista– Marce me recordaría del sabor de los fideos en distintas instancias de la carrera, pero ese no es el objetivo del presente relato.

Para variar, y por más que la cabaña estaba a menos de 200 metros de la largada (!!!!), largamos tarde (la largada era a las 5:00 am, y largamos 5:03). A poco más de 300 metros de la largada, y con 60 km por delante (59,7 para ser exacta), nos hicieron cruzar el primer arroyo. El Pelado se tiró al arroyo delante del grupo de los que largamos tarde (+2 personas que habíamos alcanzado). El agua le llegaba a mitad del pecho. Nos gritaba a Marce y a mi “¡Vamos! ¡Vengan al agua! Que alguien cruce adelante mío…”. Nosotros mirábamos como gatos que no queríamos mojarnos con agua. Vimos que uno de los otros corredores (de ese grupito de 2) cruzo a menos de 3 metros de donde había entrado el pelado al agua, y que el agua solamente le llegaba a la cintura… sin pensar en el espíritu de equipo, y priorizando egoístamente nuestro instinto de mantenernos fuera del agua por un tiempito más, cruzamos por donde había cruzado ese otro corredor… por esos 3 metros de distancia, del punto desde donde se había tirado el pelado.

Antes de decir cómo fue la salida del arroyo, debo mencionar brevemente, que tras una larga decisión filosófica entre nuestros pies y nosotros, todos optamos por correr con las zapatillas livianas, por lo que salir del agua patinando por el barro fue poco glamoroso. Ahora si.. ya sin miedo al agua, empezamos a recorrer los 59,7 km que nos quedaban de carrera, a un poco más de las 5 de la mañana, con las zapatillas mojadas y el espíritu de aventura finalmente activado.

Los próximos 6 km fueron tranquilos, por calle interna del palmar, siguiendo huella de camionetas. Había ocasionalmente agua, arena, pastito, agua, arena, los famosos “hidrátense” del pelado, y los “chicos.. en serio, vayan a su ritmo, no se tienen que quedar al ritmo pedorro mío, despéguense cuando quieran” (debo mencionar en este momento que Marcelo, por más que podría haber terminado cómodamente en poco tiempo la carrera jamás jamás se separó más de 10m de mi lado en la carrera, por lo que le estaré eternamente agradecida).

Cruzamos un arroyo, seguimos corriendo por distintas superficies, arena, agua, pasto, etc etc… y el sol lentamente y tímidamente comenzaba a subir. Al pelado lo perdimos a los 8 km de la largada aproximadamente (poco después del arroyo), él debía mantener un ritmo alto para poder correr con su hijo 15 km, después de completar la carrera de 60 km, y yo mantenía un ritmo inferior al que debía mantener él.

Pasó el primer puesto de hidratación, lentamente comenzaban a circular autos por las calles, y nos acercamos al segundo puesto de hidratación (alrededor del km 32). Mi cabeza ya estaba en las charlas con Marcelo, y los paisaje – Si, la corredora de calle, que frecuentemente corre con su ipod, estaba corriendo en aventura, con zapatillas embarradas y enarenadas, sin usar el ipod –… Volviendo al relato de la carrera, llegamos al segundo puesto de hidratación. Acá nos reencontramos con el Pelado. Su rodilla tenia del lado de atrás una pelota del tamaño de una pequeña, y levemente deforme, pelota de golf. Tras consultarle si quería seguir o volver (obviamente el pelado iba a terminar la carrera), comenzamos los 8 km por las vías. La mayoría de este circuito era por piedras (como suele haber a los costados de los durmientes). Decidimos caminar por este circuito a modo de no lesionarnos los tobillos (¡y una caminata ligera ayudaba a recuperarnos!).

Hubo un punto donde nos perdimos porque no entendimos bien la señalización. Bajamos de las vías a la izquierda, y a la derecha… miramos un buen rato, hasta que un señor de aproximadamente 70 años, que estaba tomando mate sobre un puente del tren, dijo que los otros corredores habían seguido derecho.

Ya con el camino nuevamente indicado, continuamos hacia nuestro destino: los 60 km.

Pasaron los kilómetros con vías, agua, barro, arena, puestos de hidratación, ¡y llegamos –finalmente– a la parte de las palmeras! ¡¡¡Qué lindo Paisaje!!! Estar corriendo entre las palmeras era surrealista. Ahora entendía porque es que Lucas Bylo había elegido ese circuito y ese momento para llegar a las palmeras.

Tras un encuentro con una vaca que miraba al pela con muy mala cara (se ve que sabía que el pelado ya estaba pensando en comer una hamburguesa, o una milanesa), llegamos a los bosques.

Ya se le estaba pasando el efecto del diclofenac al Pelado, y se notó en el descenso de ritmo, y la complicación que tuvo el bosque. Esta parte fue muy dura para él ya que no podía doblar la rodilla. Con Marce sacábamos las ramas (alambres, y otras cosas) del camino, y buscábamos entre las ramas algo que sirva de bastón, para alivianarle un poco los 8km restantes al pelado. Cada vez que pasábamos una tranquera, o un alambrado veíamos en su rostro el aumento del dolor para poder pasar los obstáculos.

A los 2 km de la llegada nos despegamos del Pela. Él nos pidió que buscáramos a Germán (el Conejo – nuestro entrenador) para que lo ayude a cruzar el arroyo del final. A medida que nos acercábamos a la línea de llegada, y al arroyo, veíamos que nuestros amigos se acercaban a nosotros para recibirnos. Fue una llegada sumamente emotiva!. Cruzamos la línea, nos abrazamos con todos, y volvimos hacia el arroyo para recibirlo al Pelado, y volver a cruzar con él la llegada.

“I felt like lying down by the side of the trail and remembering it all” ― Jack Kerouac, The Dharma Bums

Fue una gran carrera, llena de emociones, donde los vínculos humanos pasaron a primer plano. Sin importar si hay 4, 8, 10, 21, 42, o más km en una carrera; cada vez más estoy notando que la motivación para llegar es ver la cara de mis amigos, esperando en la llegada, con una sonrisa y un abrazo. Cada uno de ellos me acompaño a su manera los 60 km… pensábamos en los consejos que nos darían Lorena y Dany si estuviesen ahí con nosotros; pensamos en Lean –y su familia– a lo largo de toda la carrera (por más que él no pudo correr los 60 km por motivos familiares, nos acompañó en cada uno de los kilómetros), pensábamos en nuestros amigos, con quienes habíamos compartido el partido de truco la noche anterior; y en todos los LionX (y ex–LionX) que nos enviaban mensajes de whatsapp desde Buenos Aires, para alentarnos en el camino, y ver cómo estábamos.

Como cereza sobre el helado, cuando fuimos a lavar las zapatillas estaba la entrega de premios, y me enteré de casualidad, cuando llamaron mi nombre, que había logrado podio entre las Damas. Estoy eternamente agradecida a todos los que me ayudaron a esto, y en esta carrera en especial a mis amigos y compañeros de auto, y a Marce quien, como dije anteriormente, no se separó de mi lado en la carrera (por más que tuve mis muchas escalas técnicas).

¡¡¡¡Vamos por más!!!!

Semana 32: Día 218: Nuevos objetivos

Todos conocemos ese famoso dicho de que para escribir «Crisis» en ideograma chino hay que escribir también «Oportunidad». Pero yo me juego que el 99% de los lectores de este blog no saben leer chino, que lo mismo daría si les dijese que no es en chino, sino en coreano o japonés, así que no metamos la pata y digamos que todas las crisis son un punto de partida.

Estuve estos días dándole vuelta a la noción de que no voy a poder participar este año de la Espartatlón. Por mucho que me pese y todo el esfuerzo que pusimos mi entrenador y yo, hay dos factores que influyen. Uno es que, al parecer, esta mítica competencia se volvió demasiado popular, y apenas conseguí el tiempo de 100 kilómetros en 10 horas y 14 minutos, la organización de la competencia cerró las inscripciones, ya que habían cubierto el cupo de 350 participantes y tenían una lista de espera de 190 personas. O sea, ni siquiera tuve la opción de esperar que 191 tipos se bajaran para lograr un lugar.

Esto, por más que parezca raro, me trajo cierto alivio. Cuando intenté correr los 100 km de la Ultra Buenos Aires en 2011 la pasé muy mal físicamente. Anímicamente estaba bárbaro, rodeado de mi familia y amigos (hasta vino nuestro perro Rulo), pero estaba fatigado, totalmente extenuado, y en mi cabeza no podía dejar de repetirme que si esto me estaba costando tanto, 246 km iban a ser imposibles. Fue el momento en que más lejos me sentí de este sueño. Como la mayoría sabe, abandoné en el kilómetro 77 con la frente en alto.

Este año volví a intentar, mejor preparado y con un resultado que hasta a mí me sorprendió… porque en el camino la sufrí bastante. Hasta llegué a sentir lo mismo, que si me costaba tanto esto, en unos meses no iba a poder correr 146 km más en Grecia. Pero llegué a la meta, no tuve necesidad de parar a descansar, más allá de que tuve momentos en donde sentí que iba a tener que abandonar (a partir del km 50, cuando empecé a orinar gotitas color Tang de naranja y me asusté un poco). Todo, absolutamente, es aprendizaje. Lo fue el intento fallido del año pasado, y lo fue el logro de este. También aprenderé de no haberme podido inscribir este año.

Como dije, no poder inscribirme en la Espartatlón 2013 fue un alivio. No me sentí triste, no dije «¡Tanto esfuerzo en vano!». La marca de este año me sirve para 2014, así que puedo inscribirme el día en que lo habiliten (estaré pendiente). Además, puedo entrenar más relajado, e intentar ultramaratones intermedias, como una de 100 millas (160 km) o una de 200 km. Todo a su tiempo, ya que estoy recuperándome de la periostitis, lo que también me dificultaba correr una Espartatlón este año.

El tema es… ¿qué hacemos con el blog ahora? Y eso es lo que estuve pensando todos estos días. Al principio, Semana 52 era un proyecto de 364 días. Me envicié, quise pasar a correr la Espartatlón en el segundo año, y no pude. Ok, reintentemos al año siguiente. Pero claro, ahora sé que no voy a poder hacerlo, por lo que queda trunco el subtítulo del blog «La meta: entrenar para la mítica carrera de 246 km«. Queda claro que ese será mi objetivo, así me tome 8 mil semanas lograrlo. Intentaré no volverme loco con eso, pero sigo obsesionado con hacer «algo» al final del año.

Va a ser imposible encontrar una ultramaratón que caiga justo el día de la Espartatlón, pero no importa. Ahora estoy en la búsqueda de alguna carrera de más de 100 km, en cualquier parte del mundo. Lo ideal, para mí, sería algo de 100 millas. De momento no encontré nada, porque las pocas que hay son en fechas muy lejanas (ya para el próximo año) o son con intervalos, por ejemplo dividido obligatoriamente en 5 días. No va a ser fácil, pero ese será el objetivo intermedio. Porque lo necesito, tengo que seguir entrenando para poder estar 36 horas corriendo sin parar. Me siento bien encaminado, no me quita el sueño sentirme lejos (ni siquiera me lo quita estar congestionado y no poder entrenar el día de hoy, justo que salió el sol). Así que, querido lector, estoy en una etapa de decisiones, y si sabés de alguna ultramaratón que se corra entre septiembre y octubre, hacémelo saber. Puede ser el trampolín para cerrar mi sueño en el cuarto año de Semana 52.

Semana 25: Día 175: La Ultra Buenos Aires crece

Si todavía no te decidiste si querés correr la Ultra Buenos Aires o no, quizá te interese saber que la organización decidió, gracias a la respuesta positiva del público, a entregar remeras oficiales de la carrera. Lo que en un momento era por el pancho (de soja) y la coca (light), va tomando cada vez más forma profesional. No pudimos lograr lo de la entrega de medallas (eso quedará para otra edición), pero al menos todos se van a llevar un recuerdo de esta experiencia.

Ya hay un mapa más definido, que comparto en este post. Además de la posibilidad de acampar en la estancia, los que como yo quieran descansar más cómodamente pueden hospedarse en una habitación con cama y reservarse un remís que los lleve a la largada. Los que nos animemos a los 100 kilómetros tenemos que estar para salir a las 6, bien temprano, pero necesitamos estar mucho antes para el desayuno de cortesía. Por eso le tenemos que ganar a la salida del sol y madrugar. Parafraseando al dicho, nos ganaremos la ayuda de Dios.

En cuanto al entrenamiento, ayer corrí 50 km y el domingo me tocan 70. Cuando me enteré de esto (y perdón por el lenguaje), se me llenó el culo de preguntas. ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué hay de esos dolores relacionados con la fatiga? ¿A dónde me conviene ir? ¿Cómo me aseguro tener el agua suficiente? Y eso es lo primero que se me ocurre. Después está el tema de que el gps del reloj no me va a durar 7 horas (o lo que me tome hacer esta distancia), que no sé si me va a dar la cabeza para tanto, y un largo etcétera. Pero la verdad es que en el fondo quiero hacerlo porque es difícil. Y si fuese facil no creo que tuviese motivación para hacerlo.

Lo pongo de otra manera: me da miedo correr 70 km. Ya lo hice, el año pasado, para esta misma carrera, y fue agónico. Lo mismo en la Patagonia Run. Le temo a la sensación de frustración, a perder el control de mi cuerpo y de esta actividad que me gusta. Pero esto también me hace humilde. Me da un objetivo a cumplir. Me llena de orgullo hacerlo a pesar de todo.

El domingo voy a estar a 70% de cumplir la meta de hacer 100 kilómetros en 10 horas y media. Va a ser un indicador de qué tan lejos estoy de cumplir este sueño.

Semana 19: Día 132: Correr o morir

Este año lo dediqué a mucha lectura de temática atlética. Fue casualidad, un poco influenciado por Vicky, pero empecé con «Nacidos para correr», de Christopher McDougall, seguí con «La huella de los héroes», de Arcadi Alibés y ahora estoy con «Correr o morir», de Killian Journet. Y resultó ser una especie de viaje con un hilo que es el del superhombre.

¿Cómo?

«Nacidos para correr» es el pasaje del autor de ser un atleta amateur que vivía lesionado y a quien los médicos le recomendaban dejar de correr, a convertirse en ultramaratonista, nada menos que corriendo con los tarahumara. Este pueblo de México desvela a científicos y deportólogos, ya que son corredores por excelencia, incluso las mujeres y los ancianos, y no necesitan de zapatillas Nike con cámara de aire y chip pedómetro, ellos corren todo el tiempo, con sus sandalias hechas con un cordón y pedazos de rueda de auto. Al ponerlos a competir en ultramaratones, los que estaban más alejados de la civilización y mantenían sus costumbres alimenticias lograron resultados sorprendentes, mientras que los más «contaminados» por nuestra cultura eran deportistas comunes y corrientes. Tan extraordinariamente aislados y tímidos eran que en una carrera un tarahumara llegó primero a la línea de la meta, y cuando se encontró con la cinta no la atravesó corriendo, sino que se agachó para pasar por debajo.

En el libro McDougall se recupera de esas lesiones que nunca se terminan de curar y se cruza con Caballo Blanco, el mítico corredor ermitaño que dejó todo para irse al Cañón del Cobre a convivir con los tarahumara y aprender sus secretos. Caballo decide dejar de llevar corredores de este pueblo a otros países para que compitan, y organizar una carrera en el mismo terreno árido que les sirve de hogar. Consigue el apoyo de un puñado de atletas de elite (entre los que se encuentra Scott Jurek, ultramaratonista vegano), esa raza que a mí me sorprende más que los tarahumaras porque son capaces de alcoholizarse, vomitar las tripas, y correr una carrera al día siguiente.

Todo el libro está narrado desde la óptica de McDougall, un corredor «como nosotros», que pone su máximo esfuerzo para llegar a la meta. No es de elite, de hecho está bastante lejos de serlo, y por eso es fácil identificarse con él.

Después pasé a «La huella de los héroes», de Arcadi Alibés, un periodista catalán que se aficionó a los 42 km de la maratón y, al momento de escribir su libro, lleva más de 120. Un día se le ocurrió participar de todas las maratones en las ciudades que hayan sido olímpicas. Así es que su libro está dividido en capítulos, contando la historia de cada uno de los juegos olímpicos, anécdotas y muchos datos que me prometí robarle algún día para el blog. La segunda mitad de cada reseña histórica es su propia experiencia corriendo en esa ciudad en la actualidad. Y si bien entre sus experiencias hay maratones por debajo de las 3 horas (algo realmente espectacular), un día decidió dejar de lado la obsesión por vencer al reloj y empezó a disfrutar de cada competencia, promediando entre 3 horas y media y 5 horas por carrera. También nos encontramos con un corredor que sufre, que a veces las cosas no le salen como las había planifcado, y alguna vez hasta debe caminar o renunciar.

Y luego de tanta humildad y experiencia de dos redactores en la madurez de su vida, pasé a «Correr o morir», un título bastante soberbio y extremo, si me preguntan. No deja de ser una obra fascinante, lo que pasa es que Kilian Jornet es un corredor de elite (uno muy joven, 23 años al momento de escribirlo), entonces tiene la obsesión por vencer a sus contrincantes a flor de piel. Se deja ver algo de placer por hacer deporte, y sigue siendo bastante apasionante leer cómo piensa alguien que vive casi exclusivamente para el deporte. Pero sí, suena medio alienígena para mí. La parte que más me gustó (no habiéndolo terminado) es cuando Kilian se fractura la pierna y en base a su tozudez se termina rehabilitando. Pero fue recién cuando demostró signos de humanidad que me pude identificar con él. El resto del libro es literalmente su título, «correr o morir». Y creo que hay muchas más cosas antes de morir. Eso no significa que meterse en la carrera de un atleta de elite no se intrigante…

Semana 7: Día 45: A un mes de La Misión

Cada día me prometo actualizar el blog más temprano, lo más lejos posioble de la medianoche. Cada vez fracaso estrepitosamente. Pero sigo intentando.

Qué va a ser La Misión, qué vamos a sentir, cómo lo vamos a vivir… es un misterio par nosotros. Imaginamos que va a ser algo parecido a Patagonia Run, quizá un poquito a Yabotí. Son nuestros únicos referentes de ultramaratones. Pero no creo que estemos muy lejos de lo que realmente va a ser. Yo tardé 9 horas en hacer 45 km en la Cordillera, así que supongo que en Villa La Angostura será lo mismo. Vicky le puso unas 11 horas a 57 km, así que no es descabellado calcular que podemos hacer 50 km en 10 horas, o sea en un día.

Mientras planeamos e ideamos nuestra estrategia, entremanos con la mochila. Tratamos de que tenga un peso «real», con las verdaderas cosas que vamos a llevar. Se siente como un ensayo más que un entrenamiento, y el estreno va a ser el 12 de diciembre. Hay nervios, le tememos al pánico escénico, pero seguramente vamos a pasarla muy bien. Eso no quita que suframos, nos agotemos y hagamos el eterno juramento de «quién me trajo acá, no hago esta carrera nunca más».

La mochila me resultó más liviana de lo que me esperaba. Es cierto que no tengo «todo» lo que tendría que llevar, pero supongo que la cargué con el 95% del equipo obligatorio (más algo de comida). La de Vicky es un poco más chica (25 litros contra los 35 míos) y eso le preocupa un poco porque cree que no le va a entrar todo lo que está obligada a cargar. Lo iremos viendo, aparentemente haberse puesto una bolsa hidratadora le haya quitado espacio y agregado peso. Unas caramañolas colgadas con una tira cruzada puede ser una buena alternativa.

Los entrenamientos de ultramaratones son verdaderos ejercicios mentales. Más que correr, uno camina, y la cabeza trabaja sin parar. Las piernas también se esfuerzan el doble, y no tengo del todo claro por qué. Mis cuádriceps duelen más de lo habitual, y eso que hoy no hicimos ninguna cuesta, solo trote y caminata.

No sé si puedo ser capaz de enfatizar lo soñada que es esta carrera para mí. Cuando empecé en el grupo de los Puma Runners, hace unos cuatro años y medio, veía con esa admiración de lo inalcanzable el poder correr La Misión. Sabía que había distancias intermedias, y cuando empecé el blog de Semana 52, mi primera meta fue, en un año, llegar a correr la Half, que son 80 km. Esa era mi meta lejana. Nunca la cumplí oficialmente, aunque superé esa distancia en otras ultramaratones. Pero en ese entonces (agosto de 2010) no se me cruzaba por la cabeza hacer 160 km. Eso era algo titánico, imposible para mí. Y estar preparándome para hacerlo, con la total confianza de que tengo la experiencia y el entrenamiento necesario para llegar a la meta, me hace sentir una emoción muy especial.

Pocas veces en mi vida pude reconocer que llegué lejos. Tachen eso. Jamás, en toda mi vida, me encontré reconociendo que había llegado lejos. Solo con el running. Me siento confiado y feliz, gracias a todo lo que pude aprender en estos últimos años. La Misión hubiese sido una buena excusa para colgar los botines y dedicarme a otra cosa… pero se me metió en la cabeza la maldita Espartatlón… y ahora no quiero parar hasta los 246 km. Sin embargo, nunca hice 160 km, y si los puedo conquistar en 30 días, va a ser un antes y un después para mí…

Semana 48: Día 331: La verdadera historia de Micah True

Siempre quise leer el libro «Nacidos para correr» de Chris McDougall, sobre esta tribu que tenía unos secretos ancestrales sobre marchar a pie. Me lo prometieron en un par de ocasiones, pero nunca me hice con ese ejemplar. Hoy voy a compartir un par de textos sobre uno de los protagonistas de este texto, un ultramaratonista que dejó todo para irse a vivir con los nativos y aprender todo lo posible sobre el running: Micah True.

Michael Randall Hickman -su verdadero nombre- había nacido en 1954 en Boulder (Colorado). Hijo de un sargento de Artillería del Cuerpo de Marines, vivió durante su infancia en diversas bases del ejército norteamericano. En su época universitaria empezó a practicar boxeo para ganar algo de dinero con el que pagarse los estudios. No le fue mal en este deporte y acabó boxeando de manera profesional con cierto éxito, entre 1974 y 1982, con el nombre de Mike “True” Hickman. El apodo se lo puso en homenaje a su viejo perro… y ya quedaría con él para siempre. Y el posterior Micah estaría inspirado en el espíritu “valiente e intrépido” del profeta del Antiguo Testamento del mismo nombre.

Pero su verdadera pasión era correr. Una pasión que le había inculcado un curioso ermitaño de Maui, una de las islas de Hawaii, donde residió algún tiempo. Correr largo y correr sólo, por la montaña, por cualquier sendero o camino por el que se pudiera sentir libre. Durante 20 años, Micah True siguió el mismo ritual: cada verano trabajaba duro haciendo mudanzas en su Boulder natal para ganar el dinero suficiente con el que vivir el resto del año allí donde podía hacer lo que más le gustaba: en las remotas montañas de México, corriendo y disfrutando de la libertad, haciendo entrenamientos interminables que sumaban con frecuencia más de 280 kilómetros semanales. “Decidí que iba a encontrar el mejor lugar del mundo para correr, y así fue –reconocería a Chris McDougall en una de sus conversaciones-. La primera vez que lo vi me quedé boquiabierto. Me excité tanto que no podía esperar a salir a correr. Estaba tan sobrecogido que no sabía por dónde empezar. Pero este es un terreno salvaje. Así que tuve que esperar un poco”.

Así, conoció a los indios tarahumaras (considerados los corredores más resistentes del mundo), por los que pronto sintió verdadera fascinación, y entre los que vivió adaptándose a sus costumbres. Los tarahumara son un pueblo muy tranquilo y humilde, pobladores de las salvajes e impenetrables Barrancas del Cobre, en el estado de Chihuahua (México), y poseedores de una resistencia descomunal que les permite correr cientos de kilómetros seguidos. Están genéticamente adaptados a las carreras de fondo, y para ellos es su estilo de vida. De ellos, True aprendió todo lo que necesitaba saber para terminar de forjar su talento para las largas distancias: su técnica de carrera, sus alimentos y bebidas llenos de energía… y su curioso calzado, ya que corren calzando tan sólo huaraches, unas finas sandalias de cuero que ellos mismos se fabrican de manera artesanal. Con ellas, superó las molestias que arrastraba desde hacía años en los tendones del tobillo, y nunca más se lesionaría.

Después de unos años en las barrancas conviviendo con los tarahumaras, «Caballo Blanco» (como le decían por su aspecto pálido y su larga cabellera blanca) se había hecho más fuerte, estaba más sano, y corría más rápido que nunca en su vida: “Todo mi enfoque hacia el hecho de correr ha cambiado desde que estoy aquí”, reconocería a McDougall. Pero, sobre todo, aprendió numerosas lecciones de vida para manejarse en un territorio tan hostil, tierra de sequías y cañones casi inaccesibles. En él, Micah True encontró su tierra prometida, y una hermosa forma de vivir que adquiría todo su sentido a través de la carrera de larga distancia, actividad con la que exploraba los límites de su resistencia: “Siempre estoy perdiéndome y teniendo que escalar, con una botella de agua entre los dientes y águilas volando por encima de mi cabeza. Es algo hermoso”.

Micah True es el personaje central del libro Born to Run (Nacidos para correr) de Christopher McDougall, escritor norteamericano que también se sintió fascinado por lo que eran capaces de hacer los tarahumaras. Colaborador de The New York Times, viajó hasta México para conocer a este pueblo. De lo que allí vio y vivió, y de sus charlas con True, salió todo un bombazo editorial que ha vendido más de un millón de ejemplares en todo el mundo, y que disparó la fama y notoriedad de Caballo Blanco, quien se convertiría en un icono entre los corredores de larga distancia por su activismo y capacidad de superación. Amaba correr, y transmitía esa pasión a todos.

El deporte era para True el medio a través del cual explorar los límites de su resistencia al agotamiento físico. No le bastaba con correr; había que correr más, quizá porque para él, como para los Tarahumara, era una pasión que trascendía a la carrera o a la mera anécdota de llegar a cualquier sitio antes que cualquier persona. “Si se me va a recordar por algo, me gustaría que fuera por mi autenticidad. No más. ¡Libre para correr!”, escribió en enero en su cuenta de Facebook.

Micah True se convirtió en un icono entre los corredores de larga distancia por su capacidad de superación y su activismo. Desprendía, dicen sus amigos, una pasión “infecciosa” por lo que hacía. Organizaba también la Cooper Canyon Ultra Maratón, 80 kilómetros a través de desfiladeros, caminos pedregosos y poblados indígenas con final en Urique (México), y una experiencia a medio camino entre la carrera, la pura aventura salvaje y el descubrimiento personal. True la describió así: “Mientras algunos están en guerra en muchas partes del norte de México y el mundo, nosotros nos reunimos en los más profundo del cañón para compartir con los nativos, comer, reír, bailar, correr y traer la paz”. Además de dinero para los primeros clasificados, en la carrera se reparten toneladas de alimento y semillas de maíz entre los nativos que completan el recorrido. La primera edición de esta prueba se celebró en 2003, y la última tuvo lugar el pasado 23 de marzo. Cuatro días más tarde, True encontraba su muerte, luego de correr una distancia «corta» para él, unos 19 km.

Nadie suponía que tenía un problema de salud. ¿Qué podía esperarse de alguien que corría 280 km semanales? Sus amigos creen que True, cuyo cuerpo fue encontrado con las piernas sumergidas en un arroyo, se paró a limpiarse las heridas en el agua tras una posible caída. Su novia, Maria Walton, aseguró que True padecía hipoglucemia, por lo que sin una alimentación adecuada “solía experimentar mareos o aturdimiento. Nada que pusiera su vida en peligro”. Walton también asegura que True comía de forma disciplinada y que solía tomarse un par de cervezas por la tarde, cuando ya no se encontraba corriendo. Sus amigos apuntaron que su único vicio confeso era el helado de vainilla y que estaba totalmente sano, por lo que su muerte fue una sorpresa total. “Era un tipo que podía perfectamente salir con una bolsa de maíz molido, una botella de agua y pasarse todo el día fuera de casa. El día antes de morir realizó una carrera de seis horas”, añadió Chris McDougall.