Archivo del sitio

La Misión 2024: La carrera más dura de mi vida

Después de estar tres días casi todo el tiempo en cama, el dolor en el gemelo empezó a permitirme cierta independencia. Hasta ahora solo podía ir hasta el baño, con muchísima dificultad. Intenté trabajar un poco, sentado en el escritorio, pero la gravedad llevaba sangre al desgarro, y el edema me petrificaba la pierna. La punta de los dedos del pie lanzaban chispazos de dolor, y de a ratos tenía que volver a acostarme. Si me tenía que retorcer del dolor, que al menos fuese en posición horizontal.

«Flor de desgarro te hiciste», me dijo el traumatólogo después de ver la ecografía. El edema no es otra cosa que sangre, y es una mancha tan grande que no deja ver exactamente dónde se rompió el músculo. Le pregunté si iba a poder correr Patagonia Run en un mes y, mientras negaba con la cabeza, sentenció: «No vas a llegar». Pero de algún modo lo convencí de que podía ir a kinesiología todos los días, más bici, elongar, caminata, y después hacer los 70 km tranquilo (y saltando en un pie). ¿Quién sabe? Al final, dejó entrever la posibilidad de que, con algo de suerte, llegaba.

¿Cómo fue que llegué a romperme un músculo en carrera? ¿Y por qué tuve que llegar a esta instancia?

Semana 52, el blog que nos convoca, empezó en 2010. Solía tener actividad diaria y fue testigo de muchos desafíos y desarrollos físicos y mentales. Hice la crónica de mis primeros 42 km (10/10/10, en Buenos Aires), mi primer ultramaratón (08/12/11, en Yaboty), y las dos veces que corrí 246 km en menos de 36 horas: El Spartathlon (26/09/2014, entre Atenas y Esparta) y el Ultra Desafío (16/11/2019, entre Buenos Aires y San Nicolás).

Pero no todos fueron triunfos. Semana 52 también narró abandonos, como La Misión en 2012, cuando intenté hacer 160 km en las montañas de Villa La Angostura y abandoné unos 50 km antes de llegar a la meta. Fue una de las experiencias más agotadoras de mi vida, por lo que se volvió una cuenta pendiente que algún día iba a tener que repetir. ¿Por qué querer volver a eso? Cuando escribí la crónica de esa carrera, dividida en tres partes (Parte 1, Parte 2 y Parte 3), cerré con una frase que lo explica un poco: «¿Qué sería de la vida sin objetivos que cumplir?». Ya en ese momento, a horas de no haberlo logrado, sabía que iba a volver a intentarlo.

Siempre me gustaron las coincidencias numerológicas y lo cíclico. En La Misión 2012, que largó el 12/12, tenía el número de corredor 12, y un retraso por mal clima hizo que arrancáramos a las 12. Abandoné en el km 112. Y 12 años después, decidí volver a La Misión por la revancha. En esta nueva edición me tocó el dorsal número 300, algo que me encantó porque me remitió a los guerreros espartanos que protegían a Leónidas y retrasaron valientemente a los persas en la Batalla de las Termópilas. También remite, de algún modo no tan directo, al Spartathlon griego, la madre de todas las carreras.

Si este intento de revancha me tomó 12 años es por una simple razón: estoy vislumbrando mi fragilidad como atleta. Tantos años de ultramaratones empezaron a hacer mella en mi cuerpo. Un día me diagnosticaron metatarso vencido en el pie izquierdo, algo doloroso e irreversible. Solo necesito correr 90 minutos o entrenar dos días seguidos para que me empiece a doler. También está el edema en la cadera, algo que nunca termina de curarse. Estas molestias son incompatibles con correr horas y horas. Después de hacer 24 horas en pista (Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero), carrera en la que alcancé las 100 millas, le prometí a mi esposa que me retiraba de las ultramaratones. No me lo pidió, y no me creyó. Pero realmente quiero dejar de lado las competencias donde termino arruinado. Con cada ultra, algo se rompe en mi cuerpo y no se recupera del todo.

Entonces, esa es mi simple razón. Siento que tengo fecha de vencimiento. Puedo seguir corriendo, incluso hacer maratones y carreras de aventura, pero esos desafíos que duran días y llevan al físico a su límite están empezando a volverse cada vez más inalcanzables.

Antes de mi eventual retiro y de que mi cuerpo no pudiese estar al nivel de una ultra de montaña de 160 km, me anoté en La Misión 2024. Pagué por adelantado, tanto la inscripción como el hospedaje. Canjeé algunas millas para el pasaje y me empecé a enfocar en ese objetivo. Santy, mi entrenador en Actitud Deportiva, me propuso un esquema de entrenamiento distinto al que venía manejando, porque tenía poco margen para prepararme. Nunca recuperé mi peso ni mi ritmo de entrenamiento prepandemia, así que el tema de ser constante me estaba costando mucho. Me preparé meses, sin dejar de sentir dolor en el metatarso o en la cadera. De a poco fui perdiendo grasa abdominal y sintiéndome más seguro y fuerte. Pedí prestado parte del equipo que necesitaba y gasté mucho dinero comprando comida para probarla en entrenamiento y armar mi estrategia de carrera.

A último momento, como suele ocurrir, me dio pánico precarrera, así que consulté a una nutricionista. Armamos rápidamente un Excel con los alimentos que iba a consumir y una proyección de cuántas horas me iba a llevar hacer 160 km de montaña. Sin mucha justificación más que la intuición, aventuré 50 horas. Una locura, porque después de que La Misión 2024 finalizó, vi el ranking y me di cuenta que ese tiempo me hubiese puesto en el top 10 de la carrera. Pero era lo que me parecía en ese momento: 20 horas y media para la primera mitad, 29 horas y media para la segunda.

Me encanta viajar, pero no me gusta hacerlo solo. Ir a otra provincia en avión, tomar un micro y hospedarme en un hostel es algo que no me tentaba. Lo tomé como parte del desafío. Hay que salir de la zona de confort y esto me incomodaba mucho. Tuve la suerte de compartir la habitación con otros corredores que habían ido a Villa La Angostura para desafiarse al igual que yo. El ultramaratonista es siempre un bicho raro entre la gente, así que uno se hermana muy fácilmente cuando está en la cercanía de otro. También me encontré con experimentados «misioneros» como Daniel o Mariano, amigos que me dieron consejos hasta el último minuto.

Siendo consciente de mis lesiones (y limitaciones), me di una inyección de Oxa B12, a ver si el corticoide evitaba la inflamación del metatarso y podía correr con cierta normalidad. Tenía mi bolsa de aprovisionamiento con comida y ropa de recambio para levantar en el km 80 (Villa Traful), un chaleco con dos botellas de 500 cc de agua, comida para 14 horas en todos los bolsillos y, encima de todo eso, una mochila donde llevaba más ropa, más comida, la bolsa de dormir y el saco vivac (completando unos 8 kilos). Con mis desvencijados bastones, caminamos hacia la largada.

Vuelvo una vez más a lo cíclico, que me encanta: en La Misión 2012 yo había corrido con una mochila roja de marca Quechua. Al no completar la prueba, se la regalé a Mariano (con los años, completó muchas ediciones con ella). En 2024, él volvió, todavía con esa misma mochila. En agradecimiento a mi gesto de aquella vez, me regaló una campera hermosa marca North Face, que la que usé en esta edición de La Misión. Y yo corrí con la misma mochila Quechua que él, salvo que la mía era un préstamo de otro amigo «misionero», Walter.

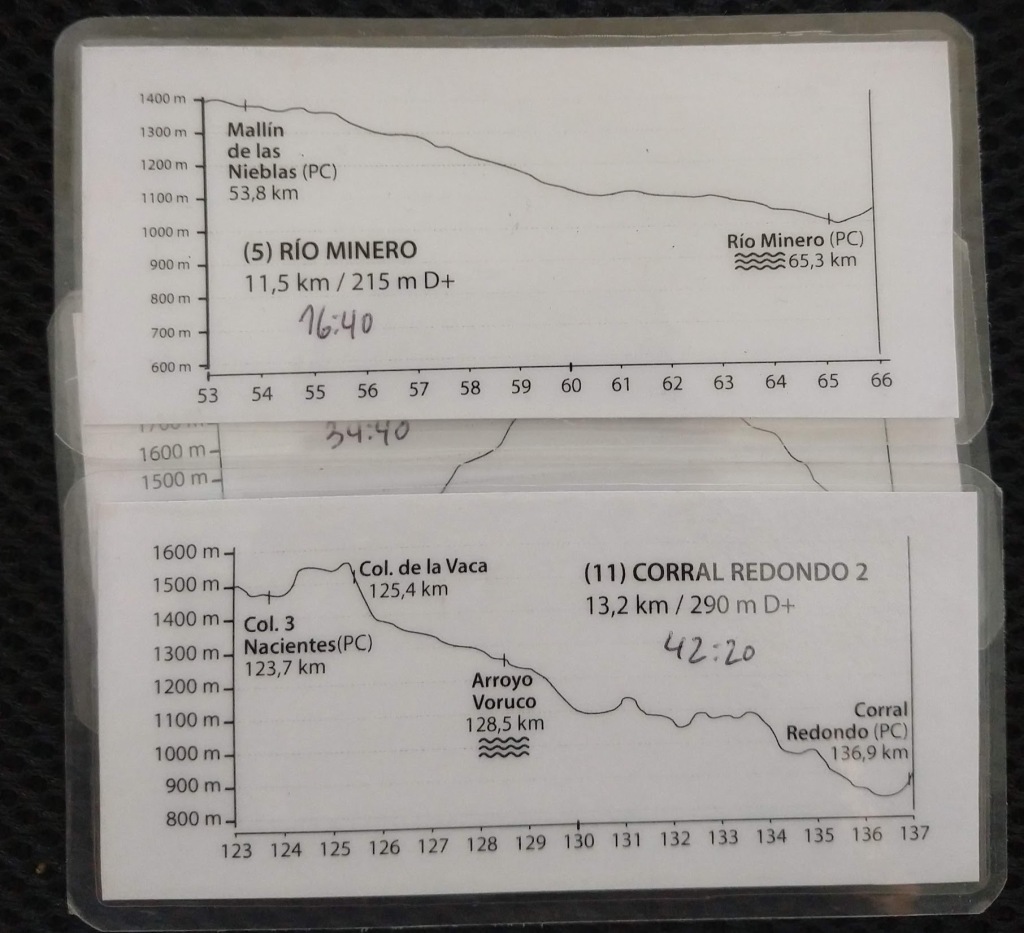

Aprovechando mis conocimientos de diseño gráfico, y siendo que la carrera no tenía puestos de asistencia que uno pudiera usar como pequeñas metas intermedias, tomé la geografía y los puestos de control para segmentar el recorrido en 13 partes. Copié el perfil de altimetría que compartió la organización, le escribí cuántos kilómetros tenía cada segmento, cuánto desnivel acumulado, cuánta distancia acumulada y a qué hora creía que iba a completar cada parte. Lo imprimí, plastifiqué y puse en un bolsillo accesible de mi chaleco. Poder consultar esta información detallada durante el recorrido, a la intemperie, cansado, sin saber dónde estaba o qué se venía, fue muy útil.

Largamos tan solo un par de minutos pasados de las 10 de la mañana. El pronóstico venía amenazando lluvia todo el día, pero solo fue una llovizna y muy breve. Empecé corriendo porque estaba descansado y quería despegarme del pelotón, pero lo cierto es que La Misión tiene tiempos muy holgados y podía terminar los 164 km en 72 horas.

Decidí no usar los bastones al principio, solo los llevaba en la mano. Además de que las piernas estaban descansadas, los quería reservar para cuando llegáramos a la montaña, algo que iba a suceder cerca del km 19. Para mí, ya estar usando los bastones tan al principio solo hacía que las contracturas en la nuca y el dolor de hombros aparecieran más temprano.

Me mantuve en el plan de tomar agua cada 20 minutos y comer cada 40, alternando dulce con salado. Al comienzo todo es muy fácil. Sin dolores ni ningún tipo de molestia, uno se pone en automático y todo fluye. Pasaban los kilómetros y a cada hora tomaba una pastilla de sal. Esto es porque, al ser La Misión una prueba de autosuficiencia, no cuenta con puestos de asistencia, así que uno tiene que proveerse su comida y su bebida. En este caso, había que ir llenando las botellas con los arroyos, que abundan en toda esa geografía y cuya agua, además, tiene bajo contenido de sales. Conserven el detalle de las pastillas porque van a cobrar relevancia más adelante, cuando esta carrera pasó de ser una simple actividad que fluía a estar aferrándome a la vida en la montaña.

Probablemente, uno cambie su percepción del tiempo conforme avanzan los años, pero en las ultramaratones, además, las horas pasan a velocidades supersónicas. Me acostumbré a tomar sin sed y comer sin hambre, mirando el reloj, pero es fácil perder la noción del tiempo. ¿Me toca comer de nuevo? ¡Pero si acabo de hacerlo! A ver las bolsitas con las raciones de comida: uno, dos, tres, cuatro… no, si me quedan cuatro es que me toca comer otra vez. ¿Son las 3 en punto? Tengo que tomar otra pastilla de sal. Juraría que la última la tomé hace 5 minutos… (repita esta conversación interna 50 veces)

Y ahora, lo que nos preguntamos todos: ¿Qué pasa por la cabeza de un corredor mientras corre horas y horas? Estar en este paisaje tan hermoso es sin dudas un plus. Uno se queda maravillado por ese entorno, recordando que se entrenó en escaleras que daban una ganancia máxima de 15 metros por cuesta. Nada se equipara a la montaña. Es maravilloso estar en ese escenario, pero ella nos recuerda constantemente que no pertenecemos ahí. En mi caso, además de reflexionar en lo que estoy haciendo y hacia dónde estoy yendo, en las ultramaratones se me pegan canciones cuyos estribillos me acompañan durante horas. O, en el caso de La Misión, durante días. Ahora, rengo y en la seguridad de mi hogar, me pongo a pensar por qué esas canciones y no cualquier otra. ¿Esconden algún significado? «Kickstart My Heart», de Mötley Crue, podría ser una alegoría al esfuerzo y cómo ese ritmo vertiginoso me mantenía vivo, cual inyección de adrenalina al corazón. Estilísticamente va bien con «Sweet Child O’Mine», de los Guns N’ Roses, una de las bandas preferidas de mi esposa, en quien pensaba mucho… pero, ¿cuál era el sentido de que se me pegara «Florecita rockera», de Aterciopelados, o «Educación sexual moderna», de Les Luthiers? ¿Por qué apareció en mi cabeza «Igual que ayer», de Los Enanitos Verdes, canción en la que no pensaba desde hacía al menos 20 años? Todavía lo estoy analizando. Mientras tanto, hice una playlist con todas esas canciones que se quedaron atascadas en mi cabeza, e intenté ordenarlas para que vayan orgánicamente en estilo: Playlist La Misión 2025. En diferente orden, fragmentado, esto sonaba adentro de mi cerebro casi a toda hora.

El primer cerro que subimos fue el Newbery (1840 msnm), y a la espera de que un geólogo nos explique en detalle por qué el suelo es como es, les voy contando que era una subida arenosa, en la que uno daba dos pasos y se deslizaba hacia atrás uno. Estoy convencido de que esta misma montaña, hacia el final de la carrera, hubiese sido un suplicio, pero como estaba «descansado», se subió y a otra cosa.

En esta instancia, comer no era difícil. Tampoco tomar agua de río. Todavía era incolora e insabora. Esto cambiaría con el correr de las horas. No quiero adelantarme, pero es importante notar que esta reseña, aunque bastante larga, difícilmente represente la cantidad de horas y horas y horas en actividad, y cómo esas cositas automáticas, en algún momento, pasaron de ser repetitivas a hacerse muy dificultosas.

Después de una larga bajada del Newbery, llegamos a la ruta, kilómetro 40. Esto marcaba una cuarta parte de la carrera. Me sentía espectacular, y todavía corría en los llanos. Medio escondido al abandonar la banquina de la ruta había un puestito improvisado donde vendían Gatorade y comida. Dudé un poco, pero como el reglamento lo permitía, me acerqué y pagué gustoso $1500 por una bebida isotónica azul. En ese momento ya estaba un poco harto del agua de río, y tomar algo dulce (y olvidarme por un momento de las pastillas de sal cada hora) me venía bien.

Ahora volvíamos a subir hacia el Mallín de las Nieblas. Y si bien no era un cerro, teníamos que ganar más de 1000 metros de altura. De ahí pasamos al Río Minero. Claramente, la carrera intentaba por todos los medios que nos metiéramos al agua, pero yo prefería perder algunos minutos buscando un conjunto de piedras, un tronco, o algún paso donde mantuviera mi proyecto de pies secos. Tuve una tasa de éxito bastante alta a pesar de pegar esos saltos con cansancio acumulado y una mochila de 8 kilos en la espalda. Sin embargo, cruzar el Minero solo era posible metiendo las patas en el agua helada. Para este fin, venía preparado. Me senté, me saqué las zapatillas y las medias, y me puse unos mocasines. Crucé, no sin insultar por esa masa líquida congelada, me senté, me sequé los pies con una toallita, y me volví a poner las medias y las zapatillas. Repetí este recurso otras tres veces en el recorrido. Tiempo bien invertido para reducir la posibilidad de formación de ampollas.

Ya en la subida al Cerro Piedritas (1890 msnm) estábamos en medio de la noche. El viento hacía sentir el frío, así que hubo que echar mano a la campera, los guantes y el cubrepantalón. Este ascenso, e incluso el descenso, traumó a varios corredores, que solo queríamos llegar a Villa Traful, el puesto bajo techo con nuestra bolsa, donde resultaba conveniente descansar e incluso dormir. Pero qué difícil fue eso. Un terreno muy técnico, con nada de reparo del viento. En estas carreras largas es muy fácil quedarse absolutamente solo, así que los cuadraditos reflectivos, iluminados por la linterna frontal, eran lo único que nos indicaba que estamos yendo por buen camino.

Llegué a Villa Traful a las 16:30 horas de carrera y luego de atravesar las interminables calles del pueblo. Considerando que mi pronóstico conservador era estar ahí pasando las 20 horas, lo sentí como una muy buena señal. Pero cuando llegué y canté mi número de corredor, me di cuenta de que no me sentía muy bien del estómago. Lo comenté a la organización y me dieron la única solución existente para cualquiera de los problemas en La Misión: «Tirate a dormir un rato». Eran las 2:30 de la mañana, un momento ideal para hacerlo. Aunque no tenía colchoneta ni nada similar, saqué la bolsa de dormir, me puse en patas, me metí adentro y comí una empanada de soja con una bebida isotónica mientras esperaba que me invadiera el sueño. Pero la verdad es que no paraba de temblar. Las calzas estaban empapadas de transpiración y no funcionaba el cierre de la bolsa. Me desnudé con la esperanza de que eso me ayudara a calentarme, pero nada. Entonces saqué el saco vivac, me metí con la bolsa ahí adentro, y ahí sí, dejé de tiritar y el frío cesó. Dormí un par de horas, comí algo, fui al baño, guardé mis cosas y salí.

Eran las 6:15 de la mañana cuando estaba nuevamente en carrera, listo para arrancar la segunda mitad de La Misión. En mi cabeza pensaba, si le gané 3 horas a mi pronóstico, ¿haría los 80 km restantes por debajo de las 29 horas? (Spoiler: NO). Las cuentas me daban que podía llegar a la meta en 40 horas. ¿Quién sabe? ¡Quizá menos! Qué inocente que fui.

Pasamos el Arroyo Cataratas y llegamos a la Horqueta Cataratas. Y sí, había cataratas. Pequeñas, pero cataratas al fin. Después del Col. 3 Nacientes, ya estábamos cerca de los 100 km de carrera. Las molestias estomacales iban en aumento, pero me forzaba a comer y tomar. El reloj mandaba. El agua de arroyo me daba asco y cada pastilla de sal me costaba bajarla más que la anterior. Un par de veces, se quedaban pegadas en el fondo de la la garganta y el agua seguía de largo.

Este segundo día estaba despejado y más caluroso que el anterior. Llegué a un puesto bajo la sombra de un árbol y decidí hacer un alto para avisar que no me estaba sintiendo bien. Había una médica, que tras dos preguntas (y, posiblemente, al ver mi ropa con manchas de sal) me diagnosticó que estaba excedido de sales. ¿Cómo podía ser? ¡Si me habían dicho que había que tomar suplementos! Quizás porque empecé con agua embotellada que ya tenía sodio, más toda la comida salada que venía consumiendo (papas fritas, pretzels, palitos), más las veces que tomé bebidas isotónicas, más las pastillas de sal, más todo el esfuerzo en el organismo que genera un ultramaratón de montaña, se generó un desbalance electrolítico en mi cuerpo. La recomendación de la médica fue tomar solo agua de río y en pequeños sorbos. Dejar pasar un tranco largo hasta volver a tomar sales, porque eso era la causa del rechazo que sentía por comer y beber, y al llegar al desvío, decidir si quería continuar mi carrera o bajarme de distancia.

Preocupado, llegué a la bifurcación de 120 y 160 km, donde podía hacer un desvío y llegar en forma anticipada a la ciudad. No contaba como descalificación, sino como un simple cambio de categoría. Pero… ¿y la revancha por la que esperé 12 años? Si no completaba las 100 millas de montaña iba a tener que volver otro año… y la estaba pasando realmente mal. No tenía ninguna intención de volver a pasar por esto. Tenía que darlo todo. Pero me faltaban 60 km, y si me alimentaba mal o si me deshidrataba, no iba a poder hacer ni un tercio de esa distancia. Me senté a comer palitos salados y a esperar. Los comía de a dos, despacito, masticando hasta desintegrarlos. Tomaba sorbitos de mis botellas, y esa agua de río que ayer no tenía gusto, hoy tenía un olor espantoso, como a azufre. En el fondo siempre quedaban partículas, una arenilla mezclada con hojitas trituradas que me daba un profundo asco. Resolví tomar haciendo el esfuerzo de no ver el contenido y aguantando la respiración para no sentirle el gusto, técnica que repetí durante el resto de mi carrera.

Cada vez que me sentaba a comer o beber, aprovechaba para sacarme la pesada mochila y darle algo de descanso a la espalda. No tenía señal de teléfono, así que nadie iba a poder asesorarme, tenía que decidir si me desviaba (estaba cerca de Villa La Angostura) o si continuaba con los 160 km. Me daba mucho miedo perder energía y llegar al límite de tener que hospitalizarme, pero me pareció que si bajaba el ritmo y frenaba para comer (en lugar de hacerlo mientras corría o caminaba) iba a poder tolerarlo. Así fue que, a la orilla del Arroyo Ujenjo, con pocas dudas, me levanté y empecé la subida al Cerro Bayo, cuya cima estaba a 1820 msnm.

Para mí era muy importante subir de día, porque cada vez el terreno se volvía más y más técnico y quería estar muy atento a mi entorno. Es verdad que las marcas (pinturas rojas en rocas o troncos) a veces eran difíciles de ver en el día y que los reflectivos eran muy visibles de noche, pero con el día podía ver mejor qué se venía, cuánto había que subir, si el terreno era todo tierra, sendero, piedras… sentía que con el sol podía avanzar más rápido. Pero aunque tuviera buena visión, no dejaba de ser una geografía áspera, peligrosa. A pesar de estar ayudado por los bastones, tenía que subir rocas muy altas y ayudarme con las manos. Insisto con el detalle de que estaba solo: no tenía a nadie adelante ni atrás. Muy cada tanto me pasaba un corredor que estaba en mejor condición física. Esta soledad significaba que si yo daba un paso en falso y caía al vacío y me rompía la cabeza, nadie se iba a enterar. Recién cuando la carrera terminara, el domingo por la tarde, iban a preguntarse dónde estaba yo. Y recién era viernes.

Si la subida al Cerro Bayo era complicada, la bajada no se quedaba atrás. Eran pocos los momentos donde las piedras me dejaban trotar, y en un momento que no puedo precisar, empecé a sentir una molestia en el gemelo derecho. Hasta ese momento, lo único que me venía frenando el ritmo era que estaba comiendo y tomando menos que el plan y no quería gastar todas mis reservas de energía. Cada tanto me sentaba en una roca, comía y tomaba unos sorbitos de agua sulfatada. Si me lo tomaba con calma, podía levantarme y seguir caminando. Si bebía sorbos grandes, me empezaba a doler la panza. Pero ahora, a la falta de energía, le sumaba ese dolor en el gemelo que yo deseaba que fuera una contractura y que, días después, descubriría que era un señor desgarro.

De pronto pasó algo que profundizó mi miedo. No sabía distinguir si mi dolor de estómago eran molestias estomacales o hambre. Eran sensaciones muy parecidas y no estaba en condiciones de arriesgar nada. Con el correr de las horas, a pesar de que me tomaba todo con mucha calma y me sentaba para comer y tomar, el dolor de gemelo crecía más y más. Descubrí que las subidas no me molestaban tanto, porque la pierna quedaba levemente flexionada, pero sí los llanos, aunque los hiciera caminando, porque tenía que estirarla, y ahí aparecía el dolor. No podía correr por falta de energía y ahora por esa molestia, y cada paso que daba, me dolía. Faltaban 40 km para la meta.

En un momento, tuve que volver a prender la linterna frontal. Me resistí todo lo que pude. Ya no estaba corriendo, solo caminaba, cada paso un dolor. Las canciones de mi playlist se iban repitiendo en loop en mi cerebro, mientras hacía cuentas para imaginar a qué hora iba a llegar a la meta. Esas 29 horas holgadas que había imaginado para la segunda mitad de carrera se habían calculado trotando en las bajadas y los llanos, sin descansos para comer y tomar sorbitos de agua.

Volvió el frío, aunque no al nivel de la primera noche. La cabeza iba más rápido que el cuerpo. El miedo de colapsar por no comer suficiente o por deshidratación y el riesgo de la montaña sobre mi vida me daban vueltas y más vueltas. ¿Cómo congeniar el hambre con el asco? ¿Cómo hacer que esa noche pasara más rápido? Toda esa situación extrema empezaba a cobrarse mi salud mental. Mientras caminaba, una mujer vigilaba que comiera y tomara. Yo no quería hacerla enojar, y le ocultaba que estaba tomando sorbos chiquitos en lugar de lo que realmente debía. Estaba haciendo pis de color amarillo oscuro, y tampoco quería que se enterara. «Si freno se va a enojar», pensaba. Y después de varios minutos de ocultarle información a esta implacable celadora, me di cuenta de que estaba solo y que desdoblaba en una persona inexistente esa dualidad de querer cumplir con mi plan nutricional a la vez de que le daba a mi cuerpo lo que podía en ese momento. ¿Me estaba volviendo loco? ¿Cómo estuve tantos minutos normalizando una situación totalmente paranoica e irreal? ¿Era la combinación del cansancio, el sueño, y la absoluta soledad? Hoy, en la comodidad de mi hogar, me cuesta volver a ese estado de irrealidad y describirlo con palabras, pero durante unos kilómetros silenciosos, toda esa situación me pareció absolutamente normal.

Para acallar las voces y el estado de demencia fugaz, recordé eso que usan en La Misión para resolver todo: tirarse a dormir. Me puse a buscar un terreno plano, sin piedras, donde poder tirar la bolsa de dormir. Algo que parece sencillo se puede volver muy complejo, sobre todo si uno es bastante quisquilloso. En ese momento, mi intermedio mío era llegar al Corral Redondo, puesto de control que antecedía la subida al brutal Cerro Oconnor (1900 msnm). Pero no legaba nunca, no sabía bien dónde estaba, y era mejor descansar algo antes de que se terminara la noche.

Finalmente, al costado del sendero, sin que estuviera 100% horizontal, encontré un trozo de tierra donde extendí la bolsa de dormir y el saco vivac. Debo haber tardado más en desarmar y volver a armar la mochila que la media hora que dormí, pero fue suficiente para resetear el cuerpo, la cabeza, y el dolor en el estómago. Me levanté, me vestí, guardé todo y me comí una barrita de cereal. Todavía era noche muy cerrada y mi estado era cada vez más lamentable. Arañazos en las manos, las polainas totalmente desgarradas y colgando de las zapatillas, un bastón deformado por haber hecho accidentalmente palanca con una raíz, la campera nueva totalmente mugrienta. Les ahorro los detalles de todas las veces que me tropecé y me fui de boca al piso, porque son escenas muy bochornosas que quiero pasar rápidamente. Basta decir que tuve la suerte o el destino de caerme siempre en senderos, sobre tierra, y nunca en un río o, peor todavía, sobre rocas.

En la noche, pasado de sueño, uno ve cosas que sabe que no están ahí. La linterna genera sombras en ramas y troncos que dan la ilusión de estar viendo objetos inexistentes. Vi vaqueanos que desaparecían apenas los tenía a un metro. Vi casas, vehículos, e infinidad de espejismos que, gracias a la experiencia en montaña, aprendí a ignorar. Es muy extraño, uno aprende a desconfiar de la vista, sabe que esas personas que se asoman entre los arbustos no existen y que es imposible que haya una bicicleta blanca estacionada arriba de un árbol. Por eso, en medio de ese contexto de no creer en lo que ven los ojos, se vuelve más fantástico cuando aparecen cosas como dos caballos blancos, majestuosos, en el medio del camino (eran reales). O vacas del tamaño de un auto que cruzaban lentamente el sendero al ver acercarse las luces frontales (también, no las estaba imaginando).

Pero muchas veces creí haber llegado al Corral Redondo. A veces esos espejismos de la noche me hacían creer que había una tranquera y eran solo ramas ubicadas en una forma muy precisa, en ese mismo segundo que yo elegía mirar hacia ahí. El ruido de las hojas o de los arroyos en la lejanía también generaban ilusiones, pero esta vez auditivas, y yo escuchaba claramente personas hablando que nunca aparecían. Después de una caminata interminable, apareció el Corral Redondo, con el responsable del puesto roncando profundamente. Me vi en la obligación de despertarlo porque no sabía para qué lado tenía que encarar. Despertó, pidió disculpas, anotó mi número de corredor para acreditar que había pasado por ahí, el horario (5:30 de la mañana), y me recomendó bajar a cargar agua.

Y dijo «bajar» porque, literalmente, había que salir del sendero de la carrera, hacer 100 metros en bajada hasta el arroyo, cargar agua, y volver a subir esa pendiente. ¡No te contabilizaban la subida! Pero ese esfuerzo era necesario. Se venía la montaña más complicada y por unos 14 km no íbamos a poder volver a cargar líquido. Calculé que, caminando como estaba haciendo con ese gemelo malherido, podía tomarme un mínimo de tres horas cruzar ese cerro. Pero me quedé corto: terminaron siendo ocho horas eternas.

Al poco tiempo que empecé a subir por un camino angosto, donde las ramas trababan los bastones y arañaban el dorso de las manos, el sol empezó a iluminar y no hizo falta mantener la linterna prendida. El terreno era muy empinado y yo creía que el haber dejado la noche atrás me iba a reactivar. Pero me tambaleaba y los ojos se me cerraban. Me senté un momento para sacarme la mochila, descansar y comer, pero no me reponía. Sentí miedo (una vez más) porque era tan fácil caerme y tan difícil que me encontraran… En cuanto llegué a una zona abierta y más o menos plana, saqué la bolsa de dormir, el saco vivac, y me tiré a dormir. Habrá sido una hora, quizá menos, pero fue suficiente para volver a resetear la cabeza y no sentir que me estaba jugando la vida. Comí porciones más grandes que las que venía consumiendo, sin desperdiciar el agua, que iba a escasear por las siguientes horas, y volví al sendero.

El dolor del gemelo era una constante. No lo estoy mencionando todo el tiempo para no aburrir, pero cada paso era una puntada. Tenía lugares perfectos para trotar y recuperar el tiempo invertido en descansar, pero no podía. Era demasiado en ese momento. Solo sabía que, aunque caminara, los tiempos me daban para no pasar otra noche en carrera.

Antes de lo que me imaginaba, llegué a la cima del Cerro Oconnor. Alguien de la organización me aclaró que tenía que pasar por detrás de unas piedras, bajar y seguir el filo que se veía al costado. Pero «bajar» no describía lo que vi a continuación: una cadena remachada en la montaña, claramente puesta ahí para ayudar al descenso. Nadie me explicó en la charla técnica cómo se bajaba. ¿Era de frente? ¿De espaldas? ¿Y qué les hacía pensar que yo conocía el método para hacerlo? Decidí tomarme de la cadena con mi dos manos enguantadas e ir bajando hacia atrás. Los bastones se trababan contra las piedras e interrumpían mis pequeños pasos en reversa. Llegué a pensar, con mucha seguridad, «Ok, esta es la parte en la que me mato». De nuevo, si caía rodando por la montaña, recién iban a notar mi ausencia el domingo. Lo curioso fue que, en un momento, la cadena llegaba a su fin, y estaba tan aferrado a ella, con tanta fuerza, temiendo por mi vida, que ahora quería que siguiera, porque había más bajada y ya no tenía nada de lo que sostenerme.

Con mi capacidad disminuida por el cansancio, mi lesión y mi torpeza natural, seguí bajando lo más despacio que pude hasta que el terreno se niveló. Las marcas rojas en la piedra me indicaban el camino que, como no podía ser de otro modo, volvía a subir. Ya había anticipado que había una falsa cumbre, así que, aunque me picaba la garganta por la sed y no podía masticar la comida por tener la boca seca, seguí avanzando. Subí y finalmente hice cumbre. Solo que este tampoco era el final de la subida, sino que había otro ascenso. Me frustró un poco, pero me armé de valor, me apoyé en los bastones, y seguí trepando. Ahora sí, llegaba a la cima… no, momento, esto baja y vuelve a subir. Me senté, comí un poquito (ya no toleraba ni las porciones de comida más chicas), tomé unos sorbos, y bajé para alcanzar la nueva y definitiva cima. Al llegar arriba de todo vi que… no era la cima. Había que bajar y volver a subir. Ya insultaba y avanzaba a regañadientes. Seguro que no iba a volver a pasar eso de subir para bajar y un nuevo ascenso, ¿no? Bueno, sí. Otra vez, falsa cumbre.

Perdí la cuenta de la cantidad de veces que esto pasó. Me mataba que la peor parte la llevaba en las bajadas. Yo solo quería llegar al siguiente puesto, que me iba a dejar a 10 km de la meta. Cada vez que creía que empezaba a encarar hacia el bosque y al final de la carrera, la montaña me daba otra paliza.

Después de horas de estar atrapado en el Cerro Oconnor, finalmente llegué a senderos de bosque. Mientras racionaba los últimos sorbos de agua, empecé a escuchar un arroyo a lo lejos. Me era imposible apurar el paso, pero con mi trote de tortuga, llegue a un arroyito que estaba en una canaleta, accesible estirando el brazo. Me saqué la mochila (cualquier excusa era buena), me tiré al piso y me puse a cargar mis botellas. No exagero, sobrevivir 14 km y un cerro con 5 o 6 cimas con tan solo un litro de agua y comida que no entra, es una locura. Una de tantas que viví en esta carrera.

Un corredor me alcanzó y al verme tirado en el suelo, de espaldas, no sabía si yo estaba desmayado, si me había muerto, o qué me pasaba. Me preguntó si estaba bien y le dije que estaba cargando agua. Ahí me avisó que era mucho más fácil hacerlo 20 metros más abajo, pero yo solo quería tirarme al suelo a descansar.

Seguimos juntos desde ahí, la única parte en toda La Misión donde me acompañó un ser humano. Me había planteado hacer la carrera solo, valerme por mí mismo, pero me vino bien, después de tanta soledad, tener alguien con quien charlar. Y a ambos se nos pasó muy rápido ese tramo, porque antes de lo que nos imaginábamos, llegamos a Eco Huertas, el último puesto antes de la meta. Él era un corredor de 200 km, así que le tocaba una segunda bolsa de aprovisionamiento y de ahí hacer sus últimos 50 km. Yo, saliendo de ahí, giraba para el lado contrario y en 10 km llegaba a la ciudad.

Me ofrecieron entrar a la carpa, algo que pensé que estaba reservado solo para los de 200 km. Me senté en una silla (la primera que venía desde hacía más de dos días) y me preguntaron si quería Coca con hielo. Dije que no, porque odio las gaseosas y no hago excepciones. Pero no escucharon mi negativa y me alcanzaron igual un vaso lleno, con tres cubitos de hielo. No quise ser un maleducado así que le di un sorbo. Fue el elixir más exquisito sobre el que alguna vez se posaron mis labios. ¡No sabía que mi cuerpo quería exactamente esto! Tenía poco gas, estaba muy fría y era muy dulce. Una gran mejoría a esa espantosa agua de río que venía tomando desde hacía 52 horas. Me terminé el vaso y, con cierto pudor, pedí si podía tomar más. Antes de terminar, lleno de azúcar y con energía renovada, les pregunté si podía pasarme a la distancia de 200 km. Por suerte, me dijeron que no.

Ya recargado con el jarabe de maíz de mis dos vasos de Coca, me levanté de al silla, junté mis cosas, cargué agua en una botella (¡venía de bidón y no de arroyo!) y salí de ese oasis llamado Eco Huertas. Tenía que hacer unos metros hasta llegar a la ruta que me llevaba a Villa La Angostura, así que prendí el teléfono y la llamé a Vale. Cuando me atendió y hablé con ella (por primera vez en días), casi me pongo a llorar. «Todavía no, Casanova», pensé. «Guardátelo para la meta». Fue un alivio para ella saber que seguía vivo (para mí también). La extrañé tanto en todo ese terreno hostil… quedamos en hablar después de llegar a la meta. Guardé el teléfono y seguí mi camino.

Antes de llegar a la ruta, que tenía que rodear por la banquina, saqué de la mochila un trofeo simbólico que me venía guardando desde hacía 12 años. Se trataba del cuellito que nos habían dado en La Misión 2012, ese que no pudo cruzar la meta. No sé por qué lo conservé todos estos años. En 2014 lo corté para que fuese un rectángulo de tela y me protegió la nuca, cual gorro de legionario, durante el Spartathlon en Grecia. Podría haberlo tirado tantas veces, pero siempre estuvo ahí, en el fondo del cajón donde guardo mis cuellitos. Muchos los perdí o los regalé, pero ese se quedó ahí, esperando ese día. Así que me lo até a la muñeca, porque ahora volvía a casa.

En la banquina de la ruta me entusiasmé y decidí correr. Me costó, me dolía, pero ya el cuerpo no mandaba sino el corazón, así que logré dar un paso, luego otro, y otro, y finalmente estaba corriendo después de tanto tiempo. Pero los kilómetros al final de una ultra están hechos de chicle y no pasan más. Corrí y corrí y corrí y tan solo hice dos kilómetros. El cielo estaba despejado y el mediodía era implacable. ¿Realmente creía que iba a poder correr 10 km al rayo de un sol fulminante? Decidí caminar rápido, con zancadas largas, y volver a correr cuando supiera con certeza que estaba cerca de la meta. No quería volver a ilusionarme como en el Cerro Oconnor y creer que el final estaba cerca cuando en verdad lo tenía muy lejos.

Los autos pasaban por la ruta y me tocaban bocina. Un auto bajó la velocidad y un joven desde la ventana me preguntó: «¿Te alcanzo a algún lado?». Intenté volver a correr, aunque fuera alternando 100 metros de trote con 100 de caminata, pero el sol estaba tan fuerte que era un gasto energético innecesario. De pronto me di cuenta de que estaba nuevamente racionando el agua que tenía. Cometí el error de llenar una sola de mis dos botellas en Eco Huertas. La otra la vacié porque era de arroyo y no la aguantaba más. Me había parecido que 500 cc de agua me iban a alcanzar. Lo último que me faltaba era desmayarme por deshidratación, a nada de terminar La Misión.

Fueron los 8 km más largos de mi vida. Pero a medida que avanzaba esa ruta serpenteante, cada vez veía más signos de ciudad, más casas, más gente. Reconocí el camino de tierra que habíamos hecho el primer día de la carrera, en sentido contrario. El camino era bastante derecho, pero igual seguía buscando las marcas para confirmar que estaba bien, y más de una vez me perdí y no sabía para dónde tenía que ir. En un momento, alguien me vio dudando y me dijo: «Tenés que ir por el puente». Cuando lo crucé, otra persona me dijo: «Acá a la vuelta está al gimnasio». O sea, la meta.

Y así fue, dejé ese puente atrás y de pronto estaba en el parque, y ahí nomás la llegada. Empecé a correr y mientras avanzaba, las lágrimas querían escapar. Pero estaba tan deshidratado que tenía miedo de que se me hubiesen secado los ojos. No importaba, solo tenía que terminar. Entré al gimnasio, donde empezaron a tocar una campana y a alentarme. Cansado, confundido y eufórico, me perdí adentro del lugar y no sabía a dónde tenía que ir. Me señalaron el arco de llegada, que estaba sobre una rampa que trepé en dos pasos, y finalmente me detuve. Había llegado en 54 horas.

Me sacaron fotos y me dieron un chaleco de polar con el siguiente texto bordado: «Misión cumplida». Cuando logré pensar por un instante, pude llorar por toda esa angustia que tenía contenida, esa sensación de que me iba a morir ya fuera rodando montaña abajo, por deshidratación, o por alguna falla orgánica por falta de comida. Pero había terminado y estaba vivo. Sucio, maloliente, pero vivo.

Pude sentarme a comer unas hamburguesas veganas, a beber gaseosa de pomelo (no tan rica como esa Coca de Eco Huertas) y a volver a llamar por teléfono con Vale. Estaba muy contento hablando con ella, y cuando quise contarle con más detalle lo que había vivido, no pude. «Me cos–» dije, y me trabé. De nuevo: «Me–«. Nada. Una vez más: «Me costó–» y otra vez me quedé sin voz. Cabizbajo, con la cabeza gacha y el teléfono pegado en la oreja, las lágrimas caían y se acumulaban en la punta de mi nariz. Hice fuerza y, con un hilito de voz, finalmente dije: «Me costó mucho comer». Me quebré y lloré todo ese malestar que tuve que aguantar, un esfuerzo que estoy fallando en poner en palabras. Releo toda la angustia que describí en esta reseña y siento que todavía tengo que multiplicarla por 40 para hacerle justicia.

Después de terminar el almuerzo que me esperaba en la meta, me hice unos masajes que tenía reservados. Entonces me pidieron un taxi porque ya no podía caminar. Estaba a 8 cuadras del hostel, pero no había forma de que me mantuviera mucho tiempo en pie. Sin embargo, me las arreglé bastante bien. Me bañé, dormí unas horas, cené afuera con mi amigo Mariano, y a la mañana siguiente compré algunos chocolates para regalar, hice la valija y abandoné el hostel, no sin antes tirar a la basura mis calzas, mis polainas y mis bastones (ya habían cumplido su ciclo).

El domingo volé a Buenos Aires, sin sobresaltos, y Vale me esperaba en Aeroparque para un demorado reencuentro. Sin embargo, el dolor que tenía en los pies y el gemelo no era nada comparado a los niveles a los que llegaría en los días siguientes. Lunes y martes era insoportable. Mis pies eran una publicidad del Noble Repulgue, dar esos 10 pasos de la cama al baño era un esfuerzo enorme, y por la noche me costaba mucho conciliar el sueño por lo incómodo que me sentía. Recién cuando se me ocurrió dormir con los pies levantados fue que se deshincharon y empezó el lento proceso de sanación.

Y en esos pequeños momentos donde el dolor de me daba algo de respiro (porque estar sentado en la computadora hacía que bajara la sangre al desgarro y me dolía), escribí esta crónica, que tiene todos los condimentos para ser la última del blog. Así, épica. «El tipo corrió hasta hacerse flor de desgarro». No era mi intención cerrar así Semana 52, pero tampoco es la primera vez que me rompo y elijo seguir (hice 160 km en el Spartathlon con un microdesgarro en el tibial).

Seamos honestos. No tenía opción. Era una promesa, y no llegar a la meta me obligaba a volver a intentarlo otro año. La pasé tan mal durante esta edición de La Misión, que no no me entraba en la cabeza la posibilidad de volver en otra edición. En este camino hacia la inevitable autodestrucción como es el ultramaratonismo de montaña amateur, siento que me puedo ir por la puerta grande. Hice la carrera que me faltaba, terminé mal pero mejor de lo que me imaginaba (puesto 15 de la general), y tuve el apoyo de mucha gente que confió en mí.

Yo siempre digo que uno nunca corre solo. Más allá de valerme por mí mismo en la montaña, hubo un entrenador que me preparó, hubo gente que me acompañó en los entrenamientos, hubo una nutricionista que me ayudó a armar un plan de carrera, hubo una organización que veló por la seguridad de los corredores, hubo familiares y amigos pendientes, e incluso corredores desconocidos que ofrecieron ayuda. El ultra es un mundo muy solidario. Es una de las cosas que más me gustan de esta actividad.

Así que gracias a todos los que me ayudaron a conquistar este objetivo, en especial a Vale por su infinita paciencia. Sé que odia que haga estas cosas y ver las consecuencias en mi cuerpo. Por eso sabía que tenía un solo tiro para completar La Misión. Ahora que lo conseguí, más allá de los dolores y la actual limitación física, estoy en paz conmigo mismo. Estoy todavía en un estado reflexivo, pensando a qué ritmo sigue la vida ahora que logré todos mis objetivos. Es momento de sanar y, con una mezcla de alegría y nostalgia, de decir: Misión cumplida.

Los 8 km de la Demolition Race Pinamar 2014

La Carrera: Si tengo que hablar de historia, sin lugar a dudas la Adventure Race de Tandil es la más especial para mí. Esta fue mi primera carrera de aventura, y si no cuento las «maratones» del colegio a fin de año, directamente debería decir que fue mi primera carrera. Era parte de un equipo de postas y cuando terminé la que me correspondía, la última, mi entrenador Germán me abrazó y yo no entendí bien por qué. Subestimé mi esfuerzo y no supe ver, como él, que esto era solo el principio de algo más grande.

En mi debut estaba auspiciada por Merrell, hoy por Terma. El recorrido no varió mucho con el paso de los años, con un terreno casi exclusivamente en arena, con muy poco camino de tierra, calle y el maravilloso campo de golf que es un deleite para los pies. Es una prueba agotadora, no es para cualquiera, pero conquistarla es un placer enorme. Y si tenemos suerte, va a tocar un buen día que amerite pasar unos días en la playa antes o después de correr.

El kit del corredor, como en todas las Adventure Race previas, está compuesto principalmente por dos botellones de Terma que terminan cortando las correas de la bolsa. No me fijé si venía algo más, porque ya estar acarreando el kit por dos tiras colgando me resultó un poco fastidioso.

Lo bueno: Esta clásica carrera de ventura se corre en la ciudad de Pinamar cada año. Si bien todavía es un evento que podría tener mayor convocatoria, va ganando presencia en Facebook a medida que se acerca el día de la competencia, y en cada nueva edición pueden verse caras nuevas.

Es difícil hablar de la Demolition Race, porque después de participar en tres ediciones, podríamos decir que ninguna es igual a la anterior. No importa tu experiencia, cómo era el terreno, nada. Uno se entera a qué se enfrenta estando ahí.

Al ser una carrera chica, la organización se maneja a pulmón, y no es algo peyorativo. El kit del corredor es bastante austero comparado con cualquier otra competencia similar, pero en esta edición la calidad de la remera mejoró bastante de la de 2013, y muchísimo más que la de 2012. Hay un código particular, el de ir a darlo todo, con el que muchos entusiastas podrían identificarse.

Lo bueno: Si bien es una carrera corta, de 8 km, esta edición no fue para nada sencilla. Diversos obstáculos en todo el camino hacen que uno la corra agotado incluso antes de llegar a la mitad. Al menos en esta edición hubo que correr por arena suelta y por el bosque, saltar paredes, subirse a containers resbaladizos, echarse cuerpo a tierra, meterse al agua y la clásica trepada por un muro de tres metros, ayudados por una soga.

Es raro que el día no acompañe en diciembre (aunque podría pasar). En el día de la largada había mucho sol, y el recorrido tenía bastante reparo, sobre todo cuando uno se internaba en el bosque. Los voluntarios asistieron muy bien, ofreciendo ayuda, agua y servicio médico a quienes lo necesitaran.

Lo malo: Si bien, como dije, la organización está hecha a pulmón y los voluntarios le ponen, valga la redundancia, mucha voluntad, el hecho de que nunca hagan un recorrido igual he decidido ponerlo como algo negativo. Es cierto que se trata de una carrera corta, pero en base a la experiencia del año anterior convencimos a muchos debutantes para que participen y terminaron agotados, algunos llorando. La camaradería que tienen los corredores hizo que muchos obstáculos fueran sorteados gracias a la ayuda entre nosotros, como el caso del container cuyo techo era peligrosamente resbaladizo.

Ciertos detalles dan la sensación de que las cosas son medio caóticas. En la largada, la explicación del recorrido y todos los obstáculos que íbamos a encontrar resultaban tremendamente confusos. Arrancamos con unas bolsas que debíamos cargar de, supuestamente, un kilo de arena, pero a mí se me hicieron como cinco, y no había dos paquetes iguales: el de algunos era la mitad que el mío. Y lo peor de todo fue que no alcanzó para todos, algo que debería preverse teniendo en cuenta la cantidad de inscriptos.

Aunque los puestos de hidratación estaban estratégicamente ubicados a la sombra, es muy desagradable hidratarse con agua a temperatura ambiente (o sea, caliente). Entiendo que a veces el clima suma y a veces resta, y también que los recursos están bastante ajustados a una carrera que, todavía, necesita tiempo para crecer, pero cuando uno está en un evento donde quiere darlo todo, espera lo mismo de los organizadores.

Y mi GPS, al que le creo, me dio 7 km. Con lo agotado que estaba, agradecí ese kilómetro de menos, pero no creo que a todos les agrade del mismo modo.

El veredicto: Si bien la Demolition necesita unos minutos de horno para convertirse en una carrera obligatoria en el calendario anual del running, algunos van a encontrar que el hecho de que no haya dos ediciones iguales es un gran componente en el desafío. Lamentablemente no podría recomendarle esta carrera a un debutante, a menos que yo supiera que es fanático de los campamentos militares y que tiene mucha energía para gastar. Yo mismo me considero un corredor experimentado y en el primer obstáculo tropecé y me lastimé mucho la pierna (pero culpo más a mi ineptitud y ansiedad que a la organización). En resumen, la Demolition no deja de ser una experiencia que vale la pena vivir, no para cualquiera, y que tiene muchas cosas que ajustar.

Puntaje:

Organización: 6/10

Kit de corredor: 3/10

Terreno: 10/10

Hidratación: 6/10

Nivel de dificultad: Para corredores experimentados o debutantes suicidas

Puntaje final: 6,25

Semana 32: Día 223: Entonces… ¿carreras de calle o de aventura?

Esta pregunta ya me la hice hace tiempo en el blog. Y pensando en voz alta, ayer antes del entrenamiento con los Puma Runners, me di cuenta de que todavía no me decidí.

Es una de esas cosas que crean polaridad. Naftero o gasolero. De River o de Boca. Juegos de consola o juegos de PC. Carreras de calle o de aventura.

En el último año corrí mucho, mucho. Hice entrenamientos largos, de 5 horas, y a veces más. Generalmente eran en calle, a veces de tierra, a veces asfalto. Todas esas sesiones tenían algo en común: combatir el paso del tiempo, dominar la cabeza. En la ciudad, aunque fuese esquivando los autos, aprendí a apreciar la monotonía, el ritmo sostenido. Como si fuese un mantra.

Pero también enfrenté a la montaña en varias oportunidades. Fue una INMENSA diferencia con la calle, empezando por el terreno irregular. Sin dudas el entrenamiento para uno y otro son bastante diferentes, y estar en medio de la naturaleza es una experiencia única. Ahora que estoy buscando superar mis límites y aumentar las distancias máximas en las que puedo correr, mi prioridad pasó a ser el llano. Y lo disfruto mucho. El tema es que me encuentro añorando todos esos momentos en los que estuve embarrado, dolorido y exhausto en la montaña. Después de haberme prometido no volver a hacerlo, tengo muchas ganas de volver a correr 100 km en la Patagonia Run (mi anterior experiencia, hace un año, fue durísima, pero por alguna extraña razón hoy la recuerdo con nostalgia).

Generalmente el paso es así: se empieza por carreras de calle, generalmente por cercanía y comodidad, y en algún momento se da el paso hacia las carreras de aventura. Suele ser un viaje de ida, y los que están disfrutando de la montaña o de correr en la arena, te dicen que ni locos corren una maratón. «Me muero de embole», te dicen, como si hacer 42 km fuese comparable a estudiar para un examen. No sé ustedes, pero yo jamás me aburrí corriendo en ningún terreno.

Estoy seguro de que por representar un desafío mayor, muchos optarían por las carreras de aventura. Yo, todavía, no puedo elegir. Me gustaría hacerlo y concentrar mi entrenamiento en una meta puntual. De momento, no me cierro a ningún desafío: ni los que me queman la cabeza ni los que me destrozan las piernas.

Semana 2: Día 12: Conquista tu cumbre 2012

Alguna vez he tomado textos «prestado» de este corredor, y en esta noche fría de octubre en la que la primavera se hace esperar, me pareció una buena oportunidad de repetir esta artimaña.

Daniel, a quien afectuosamente llamamos «El Sordo» (porque es sordo) es una de esas figuras paternales a las que todos en los Puma Runners recurrimos. Con mucha experiencia a cuestas, nunca duda en compartir aquello que ha aprendido. Sin ir más lejos, antes de irnos de viaje nos invitó a cenar a su casa para charlar sobre La Misión y el equipo que íbamos a tener que comprar (y el que no). Mientras estábamos a miles de kilómetros de casa, él se iba a conquistar su cumbre en Merlo, provincia de San Luis. En sus propias palabras, esta es la epopeya que vivió:

Quisiera comenzar esta crónica con una reflexión de Elisa Lapenta, entrenadora cordobesa, que en la revista Biciclub escribió lo siguiente, cuando describía el entrenamiento que le daba a sus alumnos corredores de aventura: «Siempre me pregunto qué lleva a un deportista de esta raza a sumergirse en terrenos inhóspitos, a someterse a climas extremos, a ampollarse hasta el apellido, a pasar hambre, frío, fatiga crónica y al terminar la carrera decir con una sonrisa que estuvo bárbara. Tengo la frase que siempre le digo a mis alumnos, si usted piensa que los triatletas están locos, pruebe con un deportista de aventura».

Esta fue la segunda conquista del equipo RUBIA & SORDO TEAM, a la cual fuimos con dos corredores de raza, Ric (alias el negro) Coronel y Sergio (DJ) Lagrotta. Salimos en chárter a las 23 horas del viernes y llegamos a Merlo aproximadamente a las 12 horas del sábado. El día estaba espectacular, un sol que rajaba la tierra, nos vino bien porque pudimos armar la carpa en el camping LYON, lugar en el cual empezaba y terminaba la carrera.

La acreditación fue una tortura china, pero a joderse, la entrega de mapas fue más rápida y la charla técnica muy buena. A diferencia del año pasado, nos dieron todos los PC marcados. La navegación en esta edición era más técnica y difícil que la anterior que corrimos, sumado eso a que las partes más complicadas las haríamos de noche.

La carrera largó puntualmente a las 0 horas del domingo. No llovía en Merlo, pero en las sierras a donde nos dirigíamos estaba realmente muy feo el tiempo. Sigue la cuenta regresiva y salimos.

El inicio, como en la mayoría de estas carreras, fue una calle asfaltada rumbo a las sierras. Fueron aproximadamente 2 km hasta un punto en el cual nos separamos de la categoría TREK y nos internamos en un campo por el cual deberíamos navegar para llegar a la senda de subida del cerro, donde estaba el primer puesto de control (PC). Noche cerrada, una vegetación típica del lugar, muy achaparrada y con unas espinas impresionantes. La Rubia, nuestra experimentada navegante al comando del GPS, nos marcaba el rumbo y con Ric buscábamos las sendas de animales para avanzar. Este paso nos llevó casi una hora, aquí se nos acoplaron otros corredores que estaban medios perdidos. Al final llegamos a la senda de subida y comenzamos la trepada. Cuando marcamos el primer PC comenzó a garuar, nos pusimos las camperas y seguimos avanzando. A la media hora empezó a llover más fuerte, lo cual nos obligó a ponernos los cubre pantalones. Faltaba poco para llegar al PC 3 y en un momento nos dimos vuelta y no estaba DJ. Ric fue a buscarlo.

Con Lore esperamos casi 10 minutos parados, nos estábamos congelando porque llovía a cantaros. Decidimos seguir caminando. Aquí nos separamos de Ric y DJ, a los que luego encontraríamos en el PC 5. Seguimos avanzando hasta llegar al PC 3, eran las 4 AM y hacía un frío de locos, marcamos y seguimos al PC4, que estaba ubicado en un cerro. A esa altura de la carrera estábamos a 2.000 mts sobre el nivel del mar. Las nubes estaban bajas, con lo cual no se veía ni la punta de la nariz. Ahí la gran navegante, con su GPS, fue llevándonos hasta que tuvimos el PC frente a la nariz. Marcamos a las 6 AM.

A partir de ese momento comenzó a diluviar. Teníamos todo el equipo mojado, incluidos los guantes, y el viento era insoportable. Llegar al PC 5 fue una tortura. El flaco de control estaba adentro de la carpa y ni la abrió. Sacó la mano por una rendija y agarró el pasaporte para firmar. Ahí nos volvimos a encontrar con Ric y DJ, pero el negro había pisado mal y tenia el tobillo muy hinchado. Nosotros seguimos e hicimos el PC 6 y luego llegamos al 7, donde estaba el primer stop obligatorio a las 10:45 AM.

Habíamos hecho la mitad de la carrera en 10:45 horas, excelente. Paramos en un lugar llamado Pueblo Escondido, la población de una antigua fábrica de armamentos que funcionó durante la década del ’40. Ahí tratamos de secar los guantes y algo de la ropa que teníamos, comimos unos fideos y a las 11:45 salimos para encarar el PC 8, que era virtual. Nos encontramos con Ric que estaba llegando y nos dijo que abandonaba. Tenía morado el tobillo y lo que venía era muy áspero. DJ venía más atrasado.

Nos costó encontrar al PC 8 porque estaba bastante escondido, tuvimos que navegar muy finito. De allí al PC 9 fue relativamente fácil, llegamos a las 5 PM, aproximadamente. Entre el PC 7 y el PC 9 fue el único momento en el cual no llovió. Aquí, como era el último stop obligatorio, comimos, y Lore se tiró a dormir un rato, pero a las 7 PM tuvimos que salir porque cortaban las salidas, sino teníamos que quedarnos hasta las 5 AM del otro día. Éramos 14 corredores a los cuales dejaron salir, con la condición de que todos juntos hiciéramos los PC 10, 11 y 12. Ustedes se imaginan 14 argentinos tratando trabajar en equipo, un dislate. Menos mal que primó la cordura y se decidió que tres navegaran y los demás los siguiésemos. Fue un trayecto duro y muy técnico, si hubiésemos ido solos lo hubiésemos hecho más rápido, pero tomamos un compromiso y debíamos cumplirlo.

En este trayecto había mucho barro, mucha agua y hacía mucho frio, pero muy buena onda de todos cuidándonos. Así hicimos los PC 10 y 11. Para llegar al 12 tuvimos que esperar a que clareara porque no podíamos ubicar el cerro. De allí al PC 13 fue un paseo y finalmente llegamos a la meta. Marcamos la llegada a las 10:43 AM del día lunes. Terminamos 48 en la general y 4tos en la categoría de equipo mixto. Se nos escapó el podio por poquito. Fueron 34:43 horas intensas con subidas escarpadas, bajadas abruptas y muy técnicas, mezclado todo con un clima horrible. Pero qué más podíamos pedir, estábamos en la gloria.

Semana 48: Día 330: ¿Qué es una carrera de aventura?

Hasta ayer, jamás me planteé lo que era una carrera de aventura. Para mí era la segunda de dos categorías de competencias de running. La otra, las de calle. Después podemos hablar de duatlón, triatlón, trail, senderismo, etc., pero esas distinciones, para mí, eran unívocas (aclaro que no sé qué significa la palabra «unívoca», pero me pareció que iba a sonar bien).

Pero de casualidad pasé por el muro de Facebook de Fede Lausi, organizador de Salvaje, que realizó con bastante éxito una nueva edición dela ultra de Yaboty, en Misiones. Y alguno cometió el «error» de hablar de carrera de aventura, refiriéndose a este evento. Otro respondió que en realidad era un «ultra trail perfectamente marcado», como si correr en medio de la selva, con yararás, subiendo y bajando interminables lomas, no fuese algo aventurero. Lo más parecido a una expedition race, supuestamente, eran Tierra Viva y las XK Race, «donde la orientación y autosuficiencia son las claves para mantenerte seguro, sano y en carrera». Y dio pie al debate.

La definición de Lausi fue «La Aventura tiene que ver con explorar lo desconocido, con salir de la rutina, con interactuar con la naturaleza. En Yaboty, por ejemplo, si salís sin agua y calculás mal, no llegás al puesto de hidratación y te puede costar caro (…). La orientación no te determina que una carrera sea o no de aventura, es simplemente un ingrediente más». O sea, que para él una carrera de aventura no significaba correr riesgos importantes.

Cuando me metí en el debate a opinar qua Yaboty entraba en esa clasificación (vi a un par deshidratados, y varios que se bajaron porque quedaron absolutamente agotados), alguien citó al montañista, surfista y temerario Yvon Chouinard: «La auténtica aventura es un viaje del cual es posible no volver vivo… y del cual, sin duda, uno no vuelve siendo la misma persona». Coincido plenamente con la segunda parte, creo que estas carreras te cambian por dentro, al punto de que cuando uno repite experiencia al año siguiente, lo hace desde un lugar completamente diferente. Pero no me parece que el concepto aventurero sea en el que te jugás la vida. Me parece una sobreestimación del concepto del deporte al aire libre, y a su vez una subestimación de tantos eventos en donde la naturaleza juega un papel protagónico.

Cuando hicimos la Salvaje Cross Country en 2010 (casualmente, organizada por Lausi) no puse en riesgo mi integridad física, pero corrí entre vacas, sobre una angosta vía de tren, atravesé un lago con agua que me llegaba hasta el pecho, y hundí mis pies en un lodoso y pegajoso barro, a riesgo de perder una zapatilla. ¿No es eso aventura? ¿Está en la misma categoría que una carrera en asfalto, girando por las esquinas de una ciudad? Creo que ciertos corredores, sin menospreciarlos, llegan a un nivel donde necesitan una exigencia muy elevada. La aventura varía para cada uno, seguramente un hiper obeso que corre sus primeros 100 metros puede sentir que se está jugando la vida, y que eso es el esfuerzo más grande que hizo jamás.

Una definición, con la que no estoy de acuerdo (quizá porque subestima mis propias vivencias) me recuerda a mi indignación cuando le llaman «maratón» a una carrera de 10 km. «Aventura, esa palabra ‘mágica’ que hoy estáincluida en una infinidad de carreras… Un cross country ahora es carrera de aventura, una carrera de Mountain Bike es una carrera de aventura, un triatlón es una carrera de aventura… En mi opinión para que una carrera se catalogada como «de aventura» tiene que sí o sí incluir el espíritu con el que nacieron estas carreras en la decada del ’80 con el Raid Gauloises, luego el Eco Challenge, la Southern Traverse, La EMA, el Raid the North, la Ecomotion, el Raid Aventura y el Desafío de los Volcanes en Argentina, etc, etc». Cito este texto porque yo no viví ninguno de esos desafíos. Continúa: «Todas estas carreras conjugan el espíritu aventurero con la competición, el mismo espíritu que llevo a los equipos de Robert Scott y Roald Amundsen a la carrera por la conquista del Polo Sur en el año 1910, a mi juicio la primer carrera real de aventura del mundo. El espíritu o la esencia de estas carreras de aventura es la exploración, la navegación mediante brújula y mapa para elegir la ruta a seguir, la estrategia, la supervivencia, etc. Estas eran o son verdaderas carreras de aventura, también llamadas carreras de expedición, de hecho la palabra aventura la impuso en un principio el Eco challenge con su slogan ‘Eco Challenge Adventure Race’ luego cambiado por ‘Expedition Race'».

Definitivamente no existe un consenso general, como yo creía. Para mí Yaboty o Pinamar fueron carreras de aventura. Quizá porque no eran de calle, que son competencias mucho más estables y «tradicionales». Por ahí ese es el quid de la cuestión: después de décadas de estos eventos deportivos, donde se han masificado tanto… pocas cosas nos sorprenden, y ya todo nos parece que no se sale de la norma.

Y vos… ¿de qué lado estás?